红冠鸨(学名:Lophotis ruficrista,英文名:Red-crested Korhaan)是鸨科冠鸨属的鸟类。

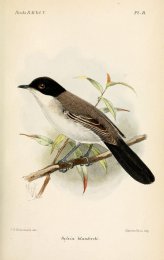

红冠鸨披羽和翅膀上布满了精美的花纹,有白色镶边。黑腹,棕色冠,黄腿。身体粗壮,向后渐细。头平扁,颈长,颈椎16—18节。

中文学名:红冠鸨

拉丁学名:Lophotis ruficrista

英文俗名:Red-crested Korhaan

命名作者:Smith, A, 1836

中文目名:鸨形目(Otidiformes)

中文科名:鸨科(Otididae)

中文属名:冠鸨属(Lophotis)

繁殖区:非洲 : s

华盛顿公约(CITES)

濒危物种保护级别:二级保护物种

(目前无灭绝危机,管制其国际贸易)

名称类别

【中文名称】红冠鸨

【中文别名】

【拉丁学名】Lophotis ruficrista

【命名时间】Smith, A. 1836

【英文名称】Red-crested Bustard

【科属分类】动物界、脊索动物门、鸟纲、鹤形目、鸨科

外形特征

红冠鸨雄鸟的颈有特殊的皮下膨胀组织。嘴粗壮,端部侧扁,基部宽,嘴峰有脊并略下弯,嘴长常短于头长;鼻孔裸露。站立或行走时,嘴和身体均呈水平状,而颈垂直向上。翅长而宽,飞行有力而持久,仅在降落时滑翔。初级飞羽10枚,次级飞羽16—24枚。尾宽,短至中等长,尾端呈方形或稍圆,尾羽18—20枚。无尾脂腺。腿长而粗壮,胫的裸出部分和跗跖被网状鳞,足仅有前3趾,后趾消失,趾基联合处宽,形成圆厚的足垫,爪钝而平扁。

红冠鸨雄鸟的颈有特殊的皮下膨胀组织。嘴粗壮,端部侧扁,基部宽,嘴峰有脊并略下弯,嘴长常短于头长;鼻孔裸露。站立或行走时,嘴和身体均呈水平状,而颈垂直向上。翅长而宽,飞行有力而持久,仅在降落时滑翔。初级飞羽10枚,次级飞羽16—24枚。尾宽,短至中等长,尾端呈方形或稍圆,尾羽18—20枚。无尾脂腺。腿长而粗壮,胫的裸出部分和跗跖被网状鳞,足仅有前3趾,后趾消失,趾基联合处宽,形成圆厚的足垫,爪钝而平扁。

地理分布

分布于非洲中南部地区(包括阿拉伯半岛的南部、撒哈拉沙漠(北回归线)以南的整个非洲大陆。)

生活习性

杂食性,主要以植物的叶、嫩芽和种子等为食,也吃昆虫和蜥蜴、蛙、雏鸟、鼠类等小型脊椎动物。

生长繁殖

红冠鸨喜欢选择温暖干燥开阔草原和草地作为栖息地。农田、灌木丛等,能适应无水环境,但降雨常决定其繁殖的时间和场所。小鸨羽毛很松,说明其生活环境气候炎热。繁殖时配对关系通常为单配,但仅在繁殖季节发生。求偶时雄鸟进行地面或空中炫耀并发出沙哑的叫声。在地面由雌鸟挖坑营巢,每窝产1—2枚或2—6枚卵,每年产1窝,孵卵期20—28天,仅由雌鸟孵卵和照顾幼鸟。1—6岁开始繁殖。 词条图册更多图册

红冠鸨喜欢选择温暖干燥开阔草原和草地作为栖息地。农田、灌木丛等,能适应无水环境,但降雨常决定其繁殖的时间和场所。小鸨羽毛很松,说明其生活环境气候炎热。繁殖时配对关系通常为单配,但仅在繁殖季节发生。求偶时雄鸟进行地面或空中炫耀并发出沙哑的叫声。在地面由雌鸟挖坑营巢,每窝产1—2枚或2—6枚卵,每年产1窝,孵卵期20—28天,仅由雌鸟孵卵和照顾幼鸟。1—6岁开始繁殖。 词条图册更多图册