黑腹滨鹬(学名:Calidris alpina,英文名:Dunlin)为鹬科滨鹬属的鸟类。眉纹白色,嘴端略有下弯。繁殖期间胸腹部黑色。喜沿海及内陆泥滩,单独或成小群,常与其他涉禽混群。进食忙碌,取蹲姿。该物种的模式产地在拉普兰省。

中文学名:黑腹滨鹬

拉丁学名:Calidris alpina

英文俗名:Dunlin

命名作者:Linnaeus, 1758

中文目名:鸻形目(Charadriiformes)

中文科名:鹬科(Scolopacidae)

中文属名:滨鹬属(Calidris)

繁殖区:北美洲, 古北界 : n

非繁殖区:s 北美洲, 非洲, s 古北界

中国野生鸟类:

《中国鸟类野外手册》:鸟种编号#371

中国三有保护鸟类:有益的或有重要经济、科学研究价值的

世界自然保护联盟(IUCN)

红色名录保护级别:无危物种

Least Concern(LC)

受威胁程度较低,保护现状比较安全

主要羽色:灰色

次要羽色:白色

外形特征

黑腹滨鹬

黑腹滨鹬

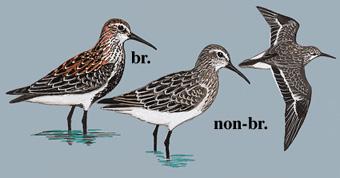

体小(19厘米)而嘴适中的偏灰色滨鹬。眉纹白色,嘴端略有下弯,尾中央黑而两侧白。夏羽特征为胸部黑色,上体棕色。

虹膜-褐色;嘴-黑色;脚-绿灰。

叫声:飞行时发出粗而带鼻音的哨声dwee。

黑腹滨鹬:繁殖羽

黑腹滨鹬:繁殖羽

黑腹滨鹬:非繁殖羽

黑腹滨鹬:非繁殖羽

黑腹滨鹬:飞行姿态

黑腹滨鹬:飞行姿态

黑腹滨鹬:翼下特征相似鸟种的区别辨识

黑腹滨鹬:翼下特征相似鸟种的区别辨识

黑腹滨鹬与弯嘴滨鹬的区别:黑腹滨鹬的腰部色深,腿较短,胸色较暗。

黑腹滨鹬与阔嘴鹬的区别:黑腹滨鹬的腿较粗,头部色彩单调,仅为一道眉纹。

地理分布

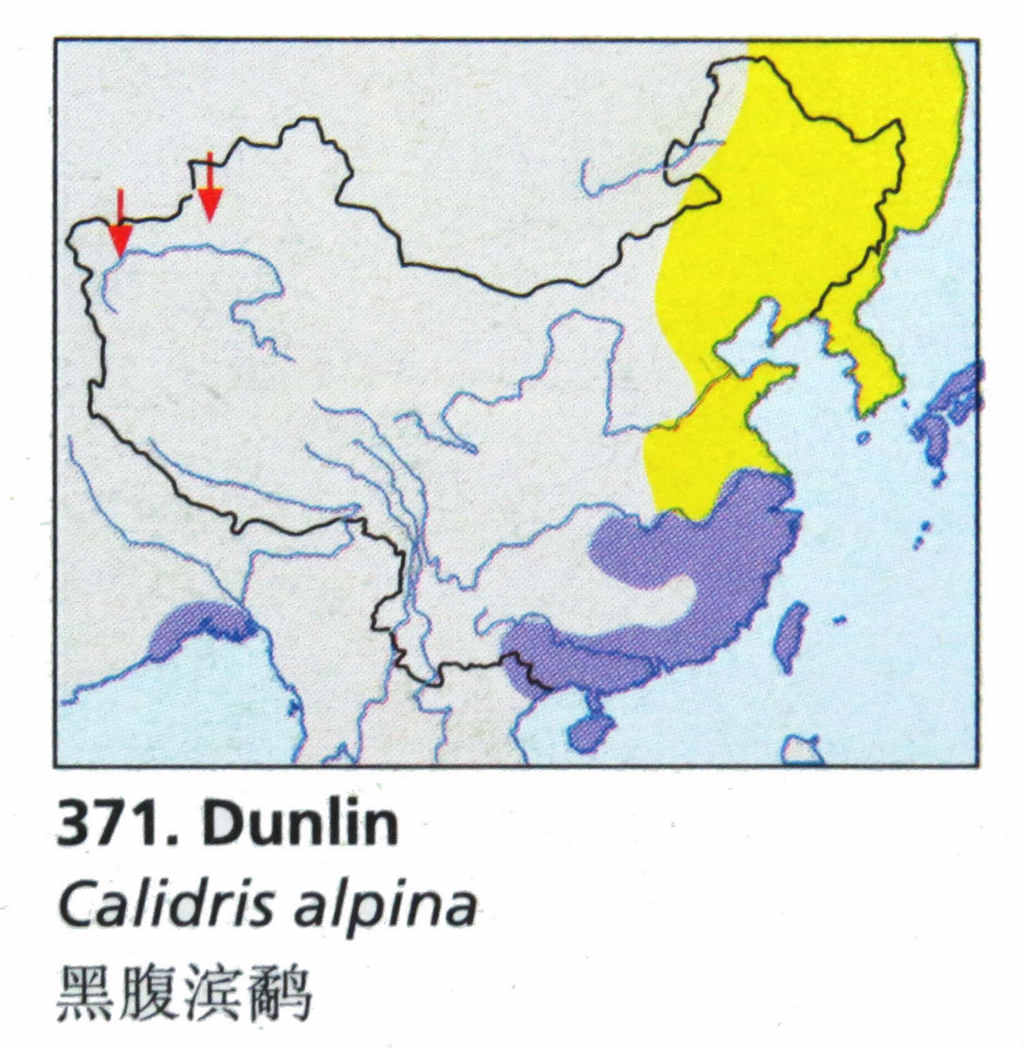

黑腹滨鹬地理分布图

黑腹滨鹬地理分布图

在中国迁徙时见于东北、西北及东南,在华南、东南沿海以及长江以南地区。

分布范围:繁殖于全北界北部;越冬往南。于东南亚为罕见迁徙鸟。

分布状况:常见过境鸟及冬候鸟。亚种centralis迁徙时由中国西北及东北至东南部。sakhalina有记录迁徙时见于东北;越冬在华南、东南沿海省份及长江以南主要河流两岸,也于台湾及海南岛。

生活习性

黑腹滨鹬

黑腹滨鹬

黑腹滨鹬栖息于冻原、高原和平原地区的湖泊、河流、水塘、河口等水域岸边和附近沼泽与草地上。常成群活动于水边沙滩,泥地或水边浅水处。性活跃、善奔跑,常沿水边跑跑停停,飞行快而直。有时也见单独活动。

黑腹滨鹬主要以甲壳类、软体动物、蠕虫、昆虫、昆虫幼虫等各种小型无脊椎动物为食。主要在水边草地、泥地,沙滩和水边浅水处边走边受食。行动快速,常常跑跑停停,边跑边啄食,有时也将嘴插入泥地和沙土中探觅食物。

生长繁殖

黑腹滨鹬

黑腹滨鹬

黑腹滨鹬的繁殖期为5—8月。雌雄成对营巢于苔原沼泽和湖泊岸边苔藓地上和草丛中。巢系地上的浅坑,内放有柳树叶。每窝产卵4枚,偶尔少至2枚和多至6枚。卵的颜色为绿色或黄橄榄色,被有红褐色或橄榄褐色斑点。卵的大小为3l—4O×23—27毫米。雌雄轮流孵卵。孵化期21—22天。雏鸟早成性,孵出后不久即能行走,大约25天后即能飞翔。

保护现状

黑腹滨鹬

黑腹滨鹬

该物种已被列入国家林业局2000年8月1日发布的《国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物名录》。

本文《黑腹滨鹬的外形特征、地理分布、生活习性、生长繁殖、保护现状》转载于互联网,版权归原作者所有,被阅读次。您可以点击以获取更多相关的知识。

转载的目的在于传递更多信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。您可以自由地阅读、参考,或批判或赞同本文观点,但本站不承担任何法律责任。

本文地址:http://www.baiven.com/q/18/218/2016/0530/176631.html

责任编辑:admin