[拼音]:dingzhi xueshuo

[外文]:telome theory

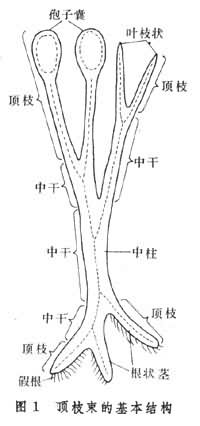

解释植物器官演化的一种学说。此学说认为,维管植物全由体轴上的顶枝系统所组成。所谓顶枝,是一种二叉分枝轴的两个顶端的部分,它们可以具有能育顶枝(孢子囊)或不育顶枝(叶状枝),能育的和不育的顶枝可能分开发育,也可能集合成群,称为顶枝束。它们的形态单位为顶枝与中干(图1)。

顶枝学说,是德国植物学家W.齐默尔曼在法国植物学家O.利尼埃对于原始陆生植物的二叉分歧系统的模式图启发下,于1930年在《植物的系统演化》一书中提出的。它最初用来解释大型叶的起源,后来则用来说明植物体的各种器官的起源与演化。

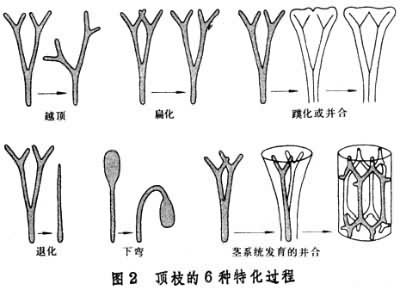

根据顶枝的概念,植物的形态有几种“基本特化过程”(图2),

这些过程各自独立发生,通常只有一种基本过程起作用,一些过渡类型表现尤为明显。这些基本过程主要有:

(1)越顶,原始的两个姐妹枝(顶枝)从相等变成不相等,较强的一枝垂直耸出,形成为轴,而较弱的一枝被推向一侧,这样,茎与附属物(叶)的分化关系,似由相等的二叉分枝到合轴分枝,最后到单轴分枝。叶子的演化中也有越顶现象;

(2)扁化,不止一个方向的分枝,转变成扇状的二叉分枝,所有顶枝在一平面,特别用以解释叶的演化;

(3)蹼化或并合,在顶枝之间有薄壁组织的形成,并结合维管组织的并合,可用以说明叶子和茎内中柱的起源;

(4)退化,顶枝系统可退化到单个针状的叶子,这用来说明大型叶退化成针形叶,较易被接受,但用以说明石松亚门的小型叶形成,则一直有争议;

(5)下弯,主要表现在孢子囊的下弯;

(6)茎中维管系统的发育与并合。

顶枝学说应用的范围,一直有不同的意见。如果用其来说明蕨类植物,特别是原始蕨类气生部分的演化,已较普遍地被接受。也有一些学者用来解释松柏类和银杏的营养与生殖结构的演化。由于这一概念当初建立在古植物研究的基础上,所以用其说明被子植物的演化,不能完全为植物形态学家所接受,尤其是用来解释花的解剖。但是从整个维管植物来看,这一学说比较能够说明植物器官的本质。