[拼音]:qufu tiaojian

[外文]:yield condition

塑性力学中判断物体处于弹性状态还是处于塑性状态的判据,是物体中一点在由弹性状态转变到塑性状态时各应力分量的组合所应满足的条件。

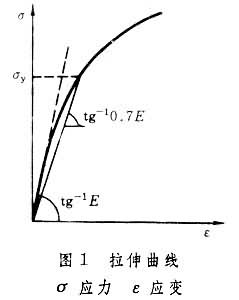

单向应力状态的屈服条件由屈服极限(又称屈服应力,见材料的力学性能)表示,可由实验定出。对于屈服不明显的材料,在工程中将残余应变为0.2%的应力值定义为条件屈服极限σ0.2,或把拉伸曲线(图1)中割线模量EY=0.7E处的应力作为条件屈服极限σY,其中E为弹性模量。这种定义方法比测定残余应变量更简便。对于一般钢材,σ0.2和σY很接近。某些金属材料在外力作用下产生塑性变形,卸载后再加载,屈服应力会有所提高,这种现象称为材料的强化现象。提高后的屈服应力称为后继屈服应力或加载应力。复杂应力状态下的情形有所不同。

为了描述材料在复杂应力状态下开始发生破坏时的受力程度,需要引入应力空间的概念,它是以应力分量为坐标的空间,在此空间中,每个点都代表一个应力状态,应力的变化在相应的空间中给出一条曲线,称为应力路径。根据不同的应力路径所进行的实验,可以定出从弹性阶段进入塑性阶段的各个屈服应力。在应力空间中将这些屈服应力点连起来,就形成一个区分弹性区和塑性区的分界面,这个分界面称为屈服面。描述屈服面的数学表达式就是屈服条件,它对应于单向应力状态下的屈服极限。同单向应力状态一样,在经历塑性变形后,低碳钢等材料的屈服极限没有什么变化,而强化材料的后继屈服应力比初始屈服应力有所提高。这些后继屈服点连成的面称为后继屈服面或加载面。初始屈服面转为后继屈服面的变化规律称为强化规律。

材料的初始屈服条件一般可表示为f(σij)=C,其中σij为应力分量;C为材料常数,可以通过实验测定。对于各向同性材料,屈服条件可用三个主应力 σ1、σ2、σ3表示。这样,屈服条件可简化为f(σ1,σ2,σ3)=C。在以主应力为坐标轴的主应力空间中,同  对应的屈服面将空间分为两部分:包含原点的屈服面内的部分对应弹性状态(或刚性状态);在屈服面上和屈服面外的部分对应塑性状态。 根据塑性力学的简化假设, 平均正应力σm=(σ1+σ2+σ3)/3不影响屈服,所以,f在主应力空间中是以σ1=σ2=σ3的直线为轴的一个等截面柱体,截面的形状可以在平面σ1+σ2+σ3=0(称为π平面)上决定。

对应的屈服面将空间分为两部分:包含原点的屈服面内的部分对应弹性状态(或刚性状态);在屈服面上和屈服面外的部分对应塑性状态。 根据塑性力学的简化假设, 平均正应力σm=(σ1+σ2+σ3)/3不影响屈服,所以,f在主应力空间中是以σ1=σ2=σ3的直线为轴的一个等截面柱体,截面的形状可以在平面σ1+σ2+σ3=0(称为π平面)上决定。

法国的H.特雷斯卡于1864年通过许多挤压实验研究屈服条件。他发现被挤压的金属上有许多很细的痕纹,它们的方向接近于最大剪应力的方向。他认为当最大剪应力τ 达到某一极限值τY(称为剪切屈服极限)时,材料便进入屈服状态。这一屈服条件称为特雷斯卡条件或最大剪应力条件,其数学表达式为:

达到某一极限值τY(称为剪切屈服极限)时,材料便进入屈服状态。这一屈服条件称为特雷斯卡条件或最大剪应力条件,其数学表达式为:

max(|σ1-σ2|,|σ2-σ3|,|σ3-σ1|)=2τ 。

。

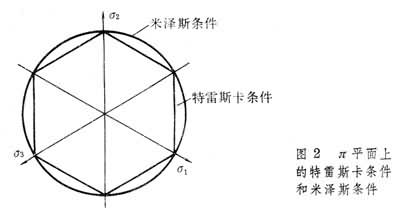

等式左边表示取|σ1-σ1|、|σ2-σ3|、|σ3-σ1|中的最大者。等式在π平面上是一个正六边形(图2)。

德国的R.von米泽斯于1913年提出,在π平面可用一个圆代替特雷斯卡的正六边形(图2),相应的屈服条件称为米泽斯条件,它避开了由于屈服面不光滑而带来的数学上的困难。米泽斯屈服条件的表达式为:

(σ1-σ2)2+(σ2-σ3)2+(σ3-σ1)2=2σ婍。后来,德国的H.亨奇提出,米泽斯屈服条件意味着在物体中的形变比能等于某一极限值时,材料就进入屈服状态。因此,米泽斯屈服条件又称为最大形变比能条件。

特雷斯卡屈服条件是一个线性的代数方程,知道主应力大小的次序后,使用这个条件比较方便;但在一般情况下事先并不知道主应力大小的次序,应用米泽斯屈服条件则比较方便,不过相应地要在数学上解一个非线性方程。

德国的W.洛德于1926年用薄壁管受拉伸和内压联合作用的试验验证屈服条件,他发现,对于碳素钢和合金钢等韧性材料,米泽斯屈服条件同试验结果符合得较好。

各向异性材料的屈服条件一般比较复杂,表达式中包含有反映材料各向异性性质的特征参量。