[拼音]:yushi mu

[外文]:Caligoida

桡足纲的 1目寄生动物。本目各种类的形态变异很大,鱼虱科的种类可作代表。

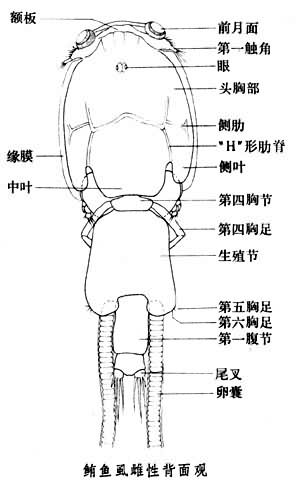

鱼虱的雌雄形状相似。头胸部宽而背腹平扁,通常呈卵圆形,由头部与第1~3胸节愈合而成。头胸部的前端有一块额板,额板上多数有 2个吸附器官,称作前月面。头胸甲上有几丁质的隆线,呈“H”形,称肋脊。肋脊向两侧伸出 2个侧肋。头胸甲的边缘有一圈透明的缘膜。第4胸节很小,为自由胸节。在第3、4胸节之间有一活动关节。生殖节一般不大于头胸部。腹部较窄小,也有长于生殖节的,分1~4节。尾叉形状不同,末端通常有尾刚毛(见图)。头胸部的附肢有第1触角、第2触角、大颚、第1小颚、 第2小颚、第1颚足、第2颚足、第1~3对胸足。第 4胸节上有第4胸足。第5、6胸足仅为一个小突起上的1或数根刚毛,位于生殖节的后侧角上。另外,在头胸部腹面中央第1胸足的前方有一个倒“U”字形的胸叉,是鉴别种类的标志之一。

第1触角一般分2节,基节宽大,前缘密布粗羽状刚毛,基节可能与额板及前月面愈合;末节较短细。大颚窄长,与上、下唇组成口管,可以吸食寄主血液。

卵囊呈带状,卵1列。卵内孵出无节幼体,蜕皮1次成为第2期无节幼体,或称后无节幼虫。再蜕皮,成为桡足幼虫。桡足幼体能在水中自由游泳,其第2触角十分发达,末端有强爪,找到宿主后,即用第2触角固着于宿主的体表或鳍上,蜕皮1次变成附着幼体。附着幼体共脱皮3次,分 4期。附着幼体的身体前端有额丝吸附于鱼体。蜕皮时,额丝并不脱落,因而每蜕1次皮,额丝基部就多1个“盘铗”。到第4期附着幼体,已可区别性别。第4期附着幼虫蜕皮后进入成体前期,或称第5期附着幼体。此时雄性已成熟,而雌性尚未完全成熟。成体前期蜕皮后,即变为成虫。额丝和额板中央的连接处脱开。雌、雄鱼虱进行交配,它们可以营短期的自由生活,再寻找宿主营寄生生活。因此我们既可以在鱼体上找到雌、雄个体,也可以在海水中用浮游生物网捕得。

鱼虱科几乎全为海水种类。常见的有:寄生于鲻鱼的东方鱼虱,寄生于鲥鱼的鲥鱼虱,寄生于白卜鲔的鲔鱼虱等。淡水种类仅在云南发现过1种──弧额鱼虱。

鱼虱科是由类似剑水蚤目的类群演化而来。例如,东方鱼虱的桡足幼虫完全是剑水蚤型。在从桡足幼虫到第4期附着幼虫的发育过程中,头胸部逐渐变宽,第3胸节并入头胸部,生殖节变大,而形成鱼虱的体型。

本目的另一个科是花瓣鱼虱科,身体分成头胸部和躯干部两部分。显著的特征是第 3胸足的内、外肢叶片状,或联成一个弧形的杯状褶,自躯干部的中部伸向身体的腹侧,与躯干部成一直角,这对附肢的功能是攀附在鱼鳃上。第 4胸足的内、外肢呈长叶片状,通常其一部分或大部分裸露在躯干部的背甲之外,十分明显。雄体显著小于雌体。本科全系鱼鳃上的寄生虫,如寄生在梭鱼鳃丝上的鲻人形鱼虱,在黄海、渤海和南海均有分布。