[拼音]:xingxing ciceng

[外文]:planetary magnetosphere

在行星周围,被太阳风等离子体包围,受星体磁场控制的空间区域。行星磁层的形成和结构形态,主要决定于太阳风和行星磁场的分布。

行星磁层基本上可分为3种类型。

(1)固有磁场的慢旋转磁层 有些行星本身具有较强的磁场,这一磁场的磁压,足以在离行星相当远的距离处与太阳风的动压相平衡,形成磁层顶。同时,这些行星的旋转速度很慢,旋转对于磁层结构的影响可以忽略。地球磁层就属于这种类型。

(2)固有磁场的快旋转磁层 有的行星本身具有较强的磁场,而这些行星的旋转速度较快,旋转对于磁层结构有显著的影响。木星磁层就是这种类型。

(3)感应磁层 有的行星本身没有磁场或者磁场很弱,它的磁场主要是依靠行星周围的等离子体与太阳风相互作用产生的。金星磁层可能属于这种类型。

1960年以来,先后发射了各种行星探测器,对水星磁层、金星磁层、火星磁层、木星磁层和土星磁层进行了直接探测。关于天王星、海王星和冥王星的磁层,目前还缺少直接探测资料。

木星磁层

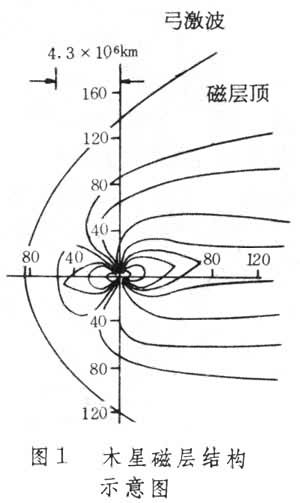

有明显的磁层顶和弓激波。在向阳面磁层顶的平均位置大约是 60RJ(木星半径RJ=71398公里)。弓激波的平均位置大约为 80RJ。木星磁层的结构如图1。随着太阳风条件的不同,磁层顶位置有较大的变化,比地球磁层顶位置的变化大得多。

木星磁场

木星磁场

在磁层内主要有两个不同的磁场区域,即内磁层区、磁尾和电流片区。

(1)内磁层区 从木星表面到10RJ的空间范围,在此区域内,磁场的分布可近似地用偶极场来表示,偶极矩MJ≈1.5×1030高斯·厘米3,赤道面磁场为4.1高斯,比地球大10倍多一点,磁场的极性与地球相反,在磁赤道面上,磁场的方向是向南。偶极轴和旋转轴之间的夹角约为11°,偶极子离开木星中心约0.11RJ(纬度16°,经度 176°)。木星表面,在南北半球各有一个高磁场区,磁场强度分别为14.4高斯和10.8高斯。另外,还有一个低磁场区称为磁异常区,其中心大约位于北半球,经度为230°左右。木星表面磁异常区的存在,对于木星磁层中许多现象(如十米波辐射、极光、场向电流和粒子分布的径向不对称性等)有明显的影响。

在木卫一通量管(连接木星和木卫一的电离层的磁力线构成的磁力线管)中,存在着较强的电流。总电流强度约为106安培。由于这一电流的影响,在此区内磁场有较大的扰动,扰动值约为±50纳特。

(2)磁尾和电流片区 木星磁层有一个向外拉长的磁尾。径向距离超过10RJ以后,磁场分布逐渐偏离偶极场,而且有较大的起伏,因为超过某一径向距离后,在赤道区附近存在着一个薄的等离子体片,此等离子体片产生的电流,对外部磁层的磁场影响很大。此电流系统集中在磁赤道附近,厚度大约为2RJ,称为电流片。在电流片的中间,磁场最弱,约为1纳特。在电流片的两边,磁场方向相反:在磁赤道以南,磁场方向指向木星,以北是离开木星。在离木星较近的区域,电流片与偶极赤道平行,但当超过某一距离(大约40RJ)后,开始偏离偶极赤道,逐渐与旋转赤道平行。

木星的粒子环境木星磁层粒子主要来源于木星电离层及其卫星,这与地球磁层粒子来源不同。粒子成分主要有质子、氧、钠和硫等离子。木星的粒子环境按粒子能量可分为:低能等离子体环境、热等离子体环境和辐射带粒子。

(1)低能等离子体环境 指粒子能量从 100电子伏到几千电子伏的等离子体环境。木星磁层中存在着几个显著不同的等离子体区域,即等离子体层、槽区、环电流区和等离子体片区。

等离子体层约在 2.8~6RJ的空间范围。在此层内质子的数密度较高,约为50~100厘米-3。这些质子的特征能量约为100电子伏。等离子体层有明显的边界,在等离子体层顶外,密度显著降低。木卫一通量管正好是位于等离子体层的外边界,对等离子体层有很大的调制作用。木卫一通量管是木星磁层中的一个重要区域,可以看作木星磁层中的粒子来源区和加速区。木卫一通量管中的电流,在木星电离层和木卫一之间形成一个闭合电离体系,由于电流不稳定性,可以激发等离子体湍流,结果使木卫一通量管中的粒子加速。木卫一表面不断溅射出各种成分的离子(如钠、硫等),这些离子被加速后,通过对流和扩散的形式,传输到磁层的其他区域。另外,木卫一通量管也是木星产生无线电辐射的区域,强的木星十米波辐射就发生在这一区域中。

槽区的空间范围约为6~8RJ,在此区域内质子的数密度显然降低,约为1~10厘米-3。

环电流区约在8~15RJ的空间范围,木卫二通量管正好是在这一区域中,质子数密度是10~15厘米-3。

等离子体片区是木星外部磁层的主要组成部分,其范围约从15RJ一直伸延到几百RJ,厚度约为2RJ。在20RJ处质子的数密度约为1厘米-3,能量大约是 1千电子伏的量级。数密度随径向距离的增大而减小,数密度有 5小时和10小时的周期变化。大约在40RJ以内,等离子体片与偶极赤道平行;但超过大约40RJ的外部区域,等离子体片逐渐变得弯曲,与旋转赤道相平行。大约在小于20RJ以内的区域,等离子体是以同样的速度随木星旋转;但在大于20RJ左右以外的区域,等离子体的旋转角速度随着径向距离的增大而减小。等离子体的离子成分主要是氢、氧和硫。这些离子主要来源于木星电离层和木卫一。

(2)热等离子体环境 指电子能量大于20千电子伏,离子能量大于28千电子伏的等离子体环境。大约在30RJ以外的区域,热等离子体的密度是10-1~10-6厘米-3,能量密度大约10-15~10-20焦耳/厘米3,整个区域表现为高β(热能与磁能之比)的等离子体。在向阳面一侧,从30RJ到磁层顶附近,等离子体是沿着木星的旋转方向流动。在背阳面一侧从30RJ(地方时3时左右)直到140~160RJ也是向着旋转方向流动。在150RJ以外的区域,等离子体变成“磁层风”离开木星向外流动,方向是太阳与木星联线偏西20°,速度大约是从300公里/秒到大于1000公里/秒,温度约为3×108K。

离子成分中,氧和硫与氦的比率随着径向距离的增大单调地增大,同时碳与氦的比率保持不变,钠与氧的比率大约为0.05。氢和氦的比率在磁层顶外是20左右,但在磁层内是300左右。

(3)辐射带粒子 大于30兆电子伏的质子的最大通量约6×106厘米-2·秒-1,位于 L≈3.4处(L表示磁壳参量,以木星半径作单位)。大于3兆电子伏的电子,最大通量约2.5×108厘米-2·秒-1,位于L≈6处。木星的十厘米波辐射,是这些高能电子同步辐射的结果,电子通过同步辐射散失能量并改变投掷角的分布。通过投掷角的散射过程,辐射带粒子不断被靠近木星的卫星所吸收。

木星磁层是相对论电子的发射源。在离木星 1天文单位距离处观测到能量范围为 3~30兆电子伏的高能电子暴,其持续时间约2~3天,并且有10小时的周期,这种周期变化与木星外磁层观测到的周期变化相一致,表明这些高能电子是从木星磁层传播到行星际空间的。

木星的无线电辐射和等离子体波木星磁层发射波长范围很宽的无线电波,包括厘米波,十厘米波,十米波和千米波。一般认为无线电波的辐射与木星磁层有关。

在5~200厘米的波长范围内,波辐射谱是平的,通量密度大约是(6.7±1.0)×10-26瓦/(米2·赫)。绝大部分的十厘米波辐射是线偏振的,有时还表现出小的圆偏振度。十米波辐射功率很大,是突发性的;在30米以上的波辐射较弱但可以是连续发射。行星探测器“旅行者”上进行的行星射电天文学观测,发现了地面设备观测不到的木星千米波辐射,这种辐射通常持续约 1小时,频带宽度有几百千赫。

对木星磁层内外的等离子体波探测表明,在弓激波以外存在着低频无线电波、离子声波。在木卫一等离子环中测量到了高频的静电波,强的哨声型湍流和与闪电有关的哨声。在外部磁层测量到了被捕获的无线电波还观测到了上混杂波。

土星磁层

1979年9月1日,“先驱者”11号飞船接近土星,这是人类第一次对土星进行直接探测。“先驱者”11号对土星的大气结构、电离层、磁层、重力场等进行较全面的探测,并发现了新的卫星和新的土星环。1980年11月“旅行者”2号又与土星相遇,又发现了新的卫星,并对土星环的结构进行了较细的观测。土星环对土星的磁层结构有显著的影响。

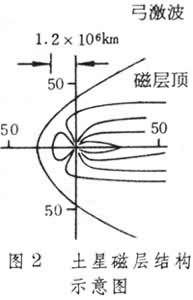

磁场分布和磁层的外形土星磁场的极性与木星相同,与地球相反,偶极矩为2.2×1029高斯·厘米3。偶极轴和土星旋转轴之间的夹角很小,仅1°左右,这与地球和木星有很大的不同。在内部磁层,磁场的分布接近偶极场。在外部磁层,磁场分布与偶极场有系统的偏离,这是因为在向阳面磁层受到太阳风的压缩,在磁尾受到电流片的扰动所引起的。

土星磁层的外形与木星和地球相似,有明显的弓激波和磁层顶(如图2)。在向阳面,弓激波离土星的位置约在20~24RS(土星半径 RS=60000公里)的范围,磁层顶位置大约在17RS处。在黎明一边,弓激波位置大约在49~102RS的范围,磁层顶位置大约在30~39.81RS范围。由于太阳风条件的变化,弓激波和磁层顶的位置是在相当大的范围内变化着。

土星的粒子环境根据粒子的特性可分为 4个区域,即外磁层区、槽区、内磁层区和环区。

(1)外磁层区 约从 7.5RS一直到磁层顶的区域。在此区域存在着含有O+或OH+的等离子体,这些低能离子来自土星环,而不是从太阳风穿入磁层的。在RS以内发现低能的捕获带电粒子,向内延伸到大约7.5RS。外磁层的主要特征,是捕获粒子的通量和投掷角随时间变化很大。在8RS之外粒子分布混乱,磁场的极性变化较快,这是磁尾电流发展的结果。

(2)槽区 约在7.5~4RS的空间范围。槽区的特征是粒子通量显著减少,质子只有外磁层的百分之几,低能电子只有外磁层的千分之一。减少的原因是卫星的吸收和驱赶效应,因在这一区域内有3颗卫星。

(3)内磁层区 约从4RS直至A环外边界。在4RS以内粒子的通量和能量都增加很快,能谱复杂且变硬,内磁层区的粒子能量大于35兆电子伏的质子最大强度为3×104厘米-2·秒-1,能量大于3.4兆电子伏的电子最大通量是3×106厘米-2·秒-1。在此区内,粒子通量的明显吸收特性与土卫一有关。利用这种吸收特性可以发现新的卫星,并且可以确定在此区内捕获粒子的扩散系数和加速过程。

(4)环区 约在小于2.3RS的空间范围内。环区的主要特性,是带电粒子几乎完全被环所吸收。在A、B和C环附近,连续地观测到低通量的高能电子。

金星磁层

金星磁场金星磁场是它本身固有的还是由于太阳风与电离层相互作用产生的,一直引起人们的兴趣。开始,由行星探测器探测到的磁场估算,金星的磁偶极矩约为H22高斯·厘米3~6.5×1022高斯·厘米3之间。金星表面磁场约为18~29纳特。但后来的磁场探测结果表明,金星磁偶极矩最大值约是(4.3±2.0)×1021高斯·厘米3,比以前的估计约低一个数量级。从这些探测结果来看,一般认为金星的固有磁场很弱,主要是太阳风与电离层相互作用引起的感应磁场。

金星磁层结构的特点由于金星没有固有磁场,或者只有很弱的磁场,太阳风可以直接与电离层相互作用。因此,金星没有象地球、木星和土星那样的完整的磁层结构。

探测结果表明,金星有明显的弓激波。弓激波在向阳面对日点的平均位置大约是 1.27RV(金星半径RV约为6050公里),在侧面的平均位置大约是2.44RV。在向阳面,磁层顶和电离层顶几乎重合在一起,在背阳面,两者明显地分开。金星磁层也有向背阳面拉长的磁尾。在离金星2~5RV的远磁尾区,存在着与地球相似的等离子体片和中性片,但磁力线的方向与地球相反:黄道面以北,磁力线离开金星;黄道面以南,磁力线指向金星。

在这里,伴随着等离子体能量的增加,观测到磁场强度周期性地减小。这一现象表明,金星磁层中可能也发生磁层亚暴。

金星磁层结构的特点,是电离层为磁层的重要部分。靠近金星的探测结果表明,金星有成分丰富的电离层,在向阳面离子成分是O+、O娚、CO娚、C+、H+、CO+、NO+、N+、He+、O劶、O+ +和H娚,在200公里以下主要是O+,但在黎明以前的区域主要是H+。在背阳面,在相同的条件下基本上与向阳面相同。氧离子O+的最大密度约为105厘米-3。

电离层的外边界称为电离层顶。电离层顶的高度在向阳面对日点处的高度平均约 350公里,在黄昏一边约700公里,在早晨一边约1000公里。

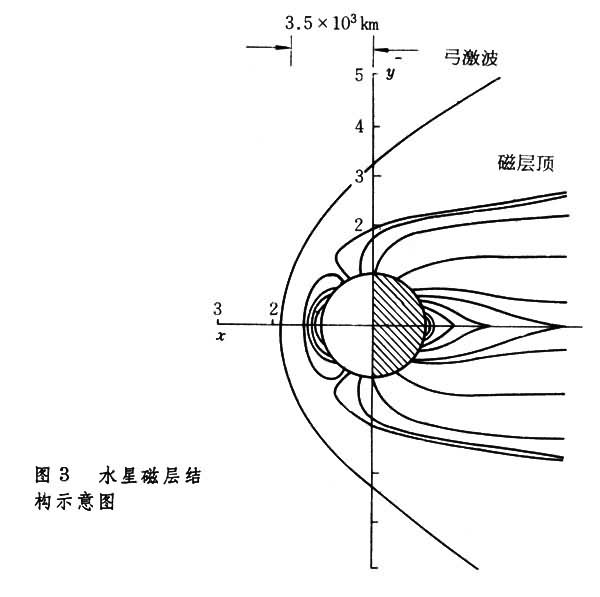

水星磁层

水星磁层和地球磁层十分相似。水星磁层结构如图3。根据测量的磁场得出的磁偶极矩为2.4×1022~5×1022高斯·厘米3,水星表面赤道磁场强度为220纳特。在向阳面,磁层顶和弓激波的位置大约分别为1.4±0.2和1.9±0.2个水星半径。

在水星磁层中观测到通量很强的电子和质子,能量为几十万电子伏,表明在水星磁层中存在着强的加速过程,但到底是什么加速机制,还不清楚。

火星磁层

火星的磁偶极矩大约是2.4×1022高斯·厘米3。火星表面磁赤道的磁场强度约为60纳特,弓激波位置变化较大,约为1.36~1.74个火星半径。火星磁场是它本身所固有的,还是由于太阳风与电离层相互作用所产生的,还不能完全肯定,有待进一步研究探测来证实。

- 参考书目

- C.F.Kennel,L.J.Lanzerotti and E.N.Parker,SolarSystem Plasma Physics,Vol.Ⅱ,North-Holland Publ.Co.,Amsterdam,1979.

- A.J.Dessler, Physics of the Jovian Magnetos-phere,Cambridge Univ.Press,Cambridge,1983.