[拼音]:tielu keyunzhan

[外文]:railway passenger station

铁路部门办理客运业务、供旅客上下车之用的建筑。

简史

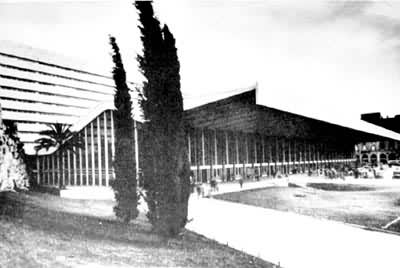

世界上最早的铁路客运站1830年建于英国利物浦市克朗街,当时的站房十分简陋,是一栋办公楼外接木构架的敞棚。后来,一些大城市的铁路客运站发展成为包括售票房、行李包裹房、候车室、餐厅等用房以及站前广场等的大型公共建筑,有能通过火车、马车的站台大雨棚以及立体交叉的天桥、地道等设施。从20世纪初期起,铁路客运站建筑注重解决功能问题,由以“等候空间”为主逐步变为以“通过空间”为主,各种服务设施布置在进出站的通道上,如意大利罗马新总站(1951,图1)和加拿大渥太华站(1967,图2)。

中国早期的铁路客运站是外国铁路公司营建的。后来,中国自行设计建造了一批铁路客运站,如西安车站、京奉铁路沈阳总站(见彩图)、南京西站等。中华人民共和国建立后,修建了许多大中型铁路客运站,如北京、上海、广州、福州、南京、长沙、桂林、塘沽、兰州等地的铁路客运站。其中规模最大、设备最完善的,是1959年建造的北京火车站(见彩图)和 1987年建成的上海铁路新客站(图3)。

分类

铁路客运站按站房与铁路线的平面关系,可分为线端式(尽头式)、线侧式(通过式)和混合式三类;按站房室内地面与站台面的高差关系,可分为线平式、线上式和线下式三类;按旅客同一时间内在站最高聚集人数可分为特大型站(4000人以上)、大型站(1500~4000人)、中型站(400~1500人)和小型站(400人以下)。

组成

铁路客运站由站房、站前广场和站场客运建筑三部分组成。其中站房建筑是主体,包括候车部分(各类候车室)、营业管理部分(售票室、行李包裹房、小件寄存处、盥洗室、客运室、转运室等)、交通联系部分(大厅、通道、楼梯)等。站前广场包括停车场、道路、旅客活动地带和广场周围的服务设施。站场客运建筑包括站台、跨线天桥和地道、检票口等设施。

流线安排

铁路客运站的主要功能是输送旅客,解决旅客乘车、下车和中转换车等问题,这些活动形成各种流线。流线按性质可分为旅客流线、行李包裹流线和车辆流线;按流动方向可分为进站流线和出站流线。在客运站的设计中,首先要安排好各种流线,按照各类旅客进出站和办理各种手续的顺序,进行总体布置和各个厅室的配置,尽量缩短旅客进出站的路线和高程,力求避免进出站流线之间以及旅客、行李包裹、车辆流线之间的互相干扰,务使流线简捷通畅。大小客运站的规模和客流量相差很大,因此在设计大型站时,主要须从空间分配上安排流线,而小型站则可利用错开时间的办法来安排流线。

站房设计

站房设计除满足一般公共建筑的设计要求外,应特别注意流线的合理安排,为旅客创造方便舒适的候车环境,给工作人员提供良好的工作条件。根据平时和节假日客流量的变化和发展的需要,站房设计还应能为今后的调节使用和扩建、改建留有余地。主要厅室的设计要点如下。

候车室(厅)站房内旅客最多和停留时间最长的地方。中小型站可采取集中候车方式,大型站宜采用分线路候车方式。候车室(厅)应选择良好的朝向,处理好自然采光和通风。候车室(厅)内应安排好座位和通道,并同各种服务设施和进站检票口密切相连。

售票处小型站设售票室一间,安排售票柜台和存放票据的位置。大中型站应分设售票厅、票据库和办公用房,这些用房宜集中设置,以便内部联系。售票处的平面位置应避免不购票的旅客穿行。

行李包裹房包括托运、提取行李包裹的作业处和行李包裹仓库。中小型站的行李包裹房集中设置;大型站可按照进出站流线分别设置发送的和到达的行李包裹房及仓库,以便旅客托运和提取,缩短搬运路程。同时,还应安排好托取作业、堆放和通道三者的关系,提高行李包裹仓库的利用率。

客运室和广播室客运值班员须随时到各站台接发列车、接待旅客和处理有关问题。因此,客运室的位置既要能面向基本站台,又要能方便地通向候车室(厅)等旅客聚集的地方。广播室要设在能瞭望列车到发和不受旅客干扰的地方,最好又临近客运室。

运转室这是铁路客运站运输管理的核心,必须直接掌握列车的到发和通过,控制站场内的运行信号,指挥启闭线路。其位置宜远离旅客聚集或人流通过的地方,以保持环境安静,便于瞭望站场和接发列车。如果采用电气监视集中控制,可将运转室分别布置成运转控制室和值班室,前者位置要便于瞭望,后者要便于接发列车。

站前广场设计

广场是旅客和城市车辆集散的地方,有时还是组织室外候车和团体迎送等活动的场所。广场周围要设置服务性建筑(如旅馆、餐厅、商店、邮电局等)、建筑小品、休息廊等和进行绿化。广场的布置应同城市规划密切配合,使广场同城市道路和城市其他建设联系起来。要合理安排人流、车流和停车场,以达到流线通畅、集散迅速的目的。广场如置于干道尽端,可不受城市车辆的干扰,易于组织旅客活动,但疏散能力小,只适用于中小型铁路客运站。广场如置于干道一侧,疏散能力大,但旅客和车辆容易相互干扰。广场须有一定进深,要合理规划道路系统和停车场。同几条辐射干道相连的广场,与城市联系方便,集散能力大,景观好,但交通流线组织非常复杂。广场的面积和空间取决于客运站的规模、城市交通状况、车辆多少、广场各部分的布置以及城市性质等多种因素。

站场设计

站场是停靠列车、集散旅客和行李包裹的场所。站场客运建筑有站台、跨线设备和检票口。要安排好它们的位置和相互关系,使这几部分的通行能力基本相适应,以保证旅客和行李包裹流线畅通无阻。

站台线端式站设分配站台和中间站台;线侧式站设基本站台和中间站台。大型站和市郊、短途旅客多的,还应设专用站台。始发列车多的站,增设行李包裹站台。站台的长度按停靠列车的最大长度确定,小站可适当缩短。站台高度分为低站台(站台面高于轨道面30厘米)、一般站台(站台面高于轨道面50厘米)和高站台(站台面高于轨道面 110厘米)三种。站台宽度应根据各种列车到发和通过量、旅客进出量、行李包裹运送量以及站台设施等确定。站台应设雨棚,在基本站台上还可设售货亭、盥洗台、厕所和花坛等。

跨线设备站房和站台、站台和站台之间的通道,有地道、天桥、平过道三种形式。线侧下式客运站,站房低于站台,多采用地道;线侧上式或线侧平式客运站,旅客在楼层候车的,多采用天桥;小站可采用平过道。跨线设备的宽度根据进出站人数确定。

检票口分进站检票口和出站检票口。前者设在旅客由候车室(厅)分线进入站场的各个入口处,后者设在旅客由站场走出车站的管理卡口。进站检票口和出站检票口的数目、位置和宽度都应符合进出站旅客流程、流量和检查方式。

展望

近年来出现了高速铁路。有的铁路客运站已不只是旅客上下列车的单一性设施,而成为城市公共汽车、电车、地下铁道等多种交通工具的综合枢纽站。铁路旅客可以方便地通过自动扶梯到达位于不同标高的换乘点,换乘所需要的交通工具,如瑞士伯尔尼新客运站等。有的为了节省土地、方便旅客,建设了多功能的高层客运站大楼,凡同旅行有关的业务和服务设施诸如售票中心、行李包裹房、小件寄存处、商店、餐厅、酒吧、冷饮店、旅馆、邮电局(所)、银行、海关、出租汽车营业室、旅行社等,都尽量布置在大楼内,并尽可能地采用新设备、新技术为旅客服务,如日本仙台站等。

- 参考书目

- 铁道部第三设计院标准处等编:《铁路旅客站建筑设计》,中国建筑工业出版社,北京,1977。