[拼音]:Amolawodi Data

[外文]:Great Stūpa of Amaravati

印度安达罗国萨塔瓦哈纳王朝时代的佛塔。阿默拉沃蒂位于距今印度安得拉邦贡杜尔县城约29公里的克利希那河下游南岸。据考证,阿默拉沃蒂大塔始建于公元前2世纪,在公元2世纪曾大规模扩建增修。

阿默拉沃蒂大塔是南印度窣堵波形制的代表。大塔的圆形台基直径约51.2米,上承半球形覆钵。覆钵顶部建有平台、伞盖。台基的东西南北四方各自伸展出一座长方形露台,每座突出的方台上耸立着 5根石柱(阿耶迦),代替了北印度窣堵波常见的塔门(陀兰那)。这种“方牙四出”的形制是南印度窣堵波的典型特征。台基周围铺设着宽约 4米的右绕甬道。甬道外围是一圈高约3.5米的石灰石围栏,围栏内外两侧都装饰着圆形或半圆形浮雕。围栏四方入口两旁蹲踞着石狮。1845年以后至20世纪初在大塔基址发掘出土500余件浮雕,大部分收藏于马德拉斯政府博物馆和伦敦不列颠博物馆。1951年在当地建立了考古博物馆,藏有战后发掘的出土文物,并建有阿默拉沃蒂大塔复原模型,1972年重新装修开馆。

阿默拉沃蒂大塔的装饰雕刻,包括其附近的那伽尔朱那康达、贾加雅佩塔等地窣堵波同类风格的雕刻,形成了南印度雕刻艺术的一大流派──阿默拉沃蒂雕刻,在萨塔瓦哈纳王朝与贵霜王朝南北对峙时代,与犍陀罗美术、马图拉雕刻鼎足而三。装饰阿默拉沃蒂大塔的覆钵、台基和围栏的雕刻,均系当地特产的白绿色石灰石制作。这些雕刻在年代和风格上大致可分为古风期、过渡期、成熟期和风格化时期4个时期。

古风期为第1期,约在公元前200年之际。此期仅存少数镶嵌覆钵的浮雕残片,风格类似帕鲁德的古风式雕刻。药叉、药叉女等雕像造型古拙质朴,姿态僵直生硬。莲花、唐草等装饰纹样亦较简朴。遵循印度早期佛教雕刻的通例,此期浮雕也像帕鲁德、桑奇等地一样,只用菩提树、法轮、台座、伞盖、足迹等象征符号暗示佛陀的存在。

过渡期为第2期,约在公元100年之际。此期是更换古风期镶嵌覆钵的石板的浮雕。人物造型开始变得活泼、柔软,不再像古风期那样呆板、僵硬。装饰纹样也渐趋华丽。在佛传故事浮雕中,既有以传统的象征手法表现佛陀的,又有以人的形象塑造佛陀的。象征与写实这两种造型方式同时采用,表明当时南印度部派佛教小乘与大乘教派处于混杂交错的状态。佛像的出现可能是受到北方贵霜王朝治下的犍陀罗和马图拉雕刻的启发,也可能与安达罗国直接同罗马帝国进行海外贸易、引进罗马艺术有关。

成熟期为第3期,约在150年前后。此期以围栏浮雕为主,亦称围栏时期,遗存浮雕数量最多,水平最佳。相传萨塔瓦哈纳国王的密友、大乘佛教中观派创始人龙树(约 2世纪)曾指导这一围栏的雕造。围栏内侧的装饰图案是药叉侏儒和成对男女肩扛着 1条蜿蜒曲折的长长的花绳,立柱和横板上饰有多层环状重瓣莲花圆形浮雕;围栏外侧的浮雕题材主要是本生经和佛传故事,以佛传故事居多。此期浮雕人体造型颀长而纤细,肌肉柔韧,姿态灵活,充满了高度的弹性和律动感。白绿色石灰石被雕成像水磨卵石一样光滑细腻,更增强了人体动态的流动感。例如浮雕残片《妇女礼佛》,4名裸体妇女虔诚跪拜在象征着佛陀的足迹之前,体态苗条,肌肤光洁,周身的曲线圆润柔美;动态和手势自然优雅,或双手合十,或五体投地,互不雷同,各臻妙境。此期浮雕善于安排和处理群像,强调群体的运动感和画面的戏剧性。例如圆形浮雕《驯服醉象》采用一图二景的构图,表现提婆达多放出发狂的醉象那罗吉里冲向佛陀的惊险场面。左半边,在醉象冲撞下惊惶逃避的人群和紧紧偎抱的情侣,都卷入了恐惧的漩涡之中;而右半边,被佛法驯服的醉象拜倒在佛陀面前,一动一静构成了对比鲜明的戏剧性效果。此期浮雕的透视既不同于帕鲁德的平面式透视,也不同于桑奇的阶层式透视,而是出现了三度空间的纵深感。尤其在刻画台座或建筑物时,这种近宽远窄的纵深感异常明显。例如圆形浮雕《回乡说法》,画面中央象征释迦牟尼的空宝座和足迹台明显向消失点聚拢。同时一圈圈围绕着中心近乎空白处的密集的释迦族男女,也加深了三度空间的幻觉。

风格化时期

风格化时期

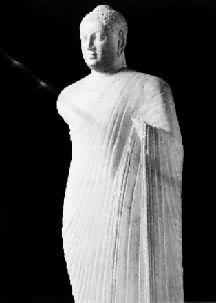

为第4期,约在200~250年间。此期浮雕多系装饰覆钵下部和台基表面的方形石板,题材也以佛教故事为主。还有一些刻画窣堵波图样的浮雕,现今的阿默拉沃蒂大塔复原模型便是参照这些浮雕的窣堵波图样制作的。此期浮雕已向风格化演变,人体更加细长,略显畸形;动态更加活跃,甚至有些凌乱;装饰更加华丽,但流于繁琐。在大塔周围还出现了独立式的圆雕佛像。佛像的造型不同于犍陀罗的希腊式佛像,而近似贵霜时代的马图拉佛像,但面部不像马图拉佛像那样浑圆,而是南印度特有的狭长的椭圆形,轮廓线也比较柔和。眼睑不低垂,顶上肉髻是右旋的螺发,身材修长,呈圆筒形,体积感很强。袈裟的衣纹以平行的阴刻线条刻画。这种阿默拉沃蒂佛像直接影响了斯里兰卡佛像的雕刻。

- 参考书目

- H. Sarkar and S. P. Nainar,Amɑrɑvɑti,Archɑeologicɑl Survey of Indiɑ, New Delhi,1972.