[拼音]:Deguo meishu

[外文]:German art

德国位于欧洲中部,存在着悠久的艺术传统,构成欧洲美术的一个重要部分。早在距今 1万多年前的旧石器时代晚期,莱茵河流域也像法国、西班牙等地一样,出现了史前美术。20世纪60年代以来发现了丰富的旧石器晚期文化遗址,其中有不少刻有动物形象的石片,描写猛犸、毛犀、野马、乌鸦等,笔法简练而善于传神,可以和法国旧石器洞窟艺术媲美。其后经新石器至青铜、早期铁器时代,德国土地上续有史前文化存在。

巴伐利亚地区是欧洲铁器文化──哈尔施塔特和拉登文化的一个中心,在多瑙河沿岸因戈尔施塔特附近建有曼兴等面积庞大的寨堡,是欧洲史前建筑的杰作。自公元1世纪起,莱茵河西岸为罗马帝国统治,罗马美术随之传入,在特里尔等地有典型的罗马城市建筑遗迹,但莱茵河东岸广大地区仍为日耳曼民族居住。5世纪以后,日耳曼各族建立法兰克、萨克森、巴伐利亚等国,接受基督教,逐渐形成中世纪的德国美术。

中世纪法兰克王国地跨德、法两国,到查理大帝时期达于极盛,建立加罗林帝国,宫廷常驻于德国的亚琛。德国中世纪美术首先围绕着亚琛的建设而发展起来,史称加洛林美术,罗马帝国灭亡以来处于衰落的文化活动开始得到复苏。查理在亚琛建的宫廷礼拜堂(805建成)犹完好保存,为八角形厅堂建筑,形式仿效拜占庭美术,但结构更为简明,拱券厚实,气魄宏伟,开创了日后欧洲中世纪建筑的风格。虽然加罗林时期的其他宫廷建筑和众多的修道院皆已不存,它们对后世却有深远影响,德国中世纪教堂惯用的东西两端皆有祭台和唱诗班席位,门面有双塔夹峙的结构即在此时奠立。与此同时,在亚琛宫廷和主要修道院中还发展了独具特色的抄本插图艺术,这些抄本都是帝王贵族使用或馈赠的圣经、祈祷书,装饰豪华,它的插图融汇了罗马和拜占庭传统,又发挥了日耳曼民族固有的喜爱图案和笔法雄劲的特色,为抄本插图这一中世纪绘画的重要体裁奠定了基础。

查理大帝死后,帝国分为三部分,西部日后发展为法国,东部和中部一些地区组成德国。10世纪初,萨克森公爵取得王位,进而仿效查理称帝,建立神圣罗马帝国。萨克森诸帝多以奥托为名,史称奥托王朝。这时期德国美术有进一步发展。奥托美术的重要纪念物是希尔德斯海姆的圣米凯尔教堂(1001~1022),它由曾任奥托三世的教师贝恩瓦尔德主教监造,东西端皆有祭台和高塔,西祭台下还建地窖式的回廊,主厅下层柱列采取一方柱二圆柱的交叉排列,上层设高侧窗,除屋顶仍用木构而外,已和日后的罗马式教堂相似。贝恩瓦尔德还精于雕刻和铜铸,他为圣米凯尔教堂建造的两扇青铜门(约1015,现置于希尔德斯海姆大教堂内),高约3米,各由8块浮雕组成,分别表现圣经旧约和新约故事,形象古拙,是德国中世纪铜雕的杰作。奥托美术的一大中心是德瑞边境康斯坦茨湖上的赖谢瑙岛,它的修道院尤精于抄本插图的制作,自成一派,代表作有《奥托三世的福音书》(约1000,慕尼黑州立图书馆)和《亨利二世的日课经文书》(11世纪初),图案精美,构图和造型上都摆脱了古典艺术的写真传统,形成了典型的中世纪绘画风格。

奥托王朝以后,从10世纪中期至15世纪末,德国虽名义上是神圣罗马帝国的中心,但封建割据严重,各公爵、主教拥地自立,中央政府形同虚设,也没有固定的首都。但各地文化和美术还保持一致,先后经历了罗马式美术(11~12世纪)和哥特式美术(13~15世纪)两个主要阶段。德国罗马式美术直接继奥托美术发展而来,中心在莱茵河流域一带。罗马式建筑的代表可举施派尔和沃尔姆斯的大教堂以及马利亚·拉赫的修道院教堂。施派尔大教堂初建(约1030)时只有木构屋顶,1080年改成石造的交叉拱券屋顶,形成完整的罗马式风格。它的主厅拱顶高达32.6米,是欧洲罗马式教堂之冠;外部东西门面共有4座高塔,益增其壮伟。其他两座教堂也以结构严谨著称。

德国哥特式美术首先在建筑上受法国影响而发展起来。科隆大教堂在1248年失火被毁,它的彻底重建为采用哥特式风格提供了良好机会,而这时的法国哥特式已有多年发展而臻于完善,因此科隆大教堂就按最优美的法国模式建造起来,成为哥特式建筑的一大杰作。它的建造也历时最久:1248~1322年间只完成了东部祭台和横厅,主厅和西部高塔在以后几百年间一直未能完工,19世纪初发现了1320年间画下的相当完备的西部门面设计图样,才根据原样使全部工程完成,高塔尖顶的最后完工已在1880年。它的尖拱屋顶高达45米,主厅和祭台全用高窗、列拱组成,高耸通透,达到哥特式建筑理想的极致,西部两个高塔也是同类建筑中最称完美的。德国哥特式建筑的独创则在于发展了宽厅式教堂,即主厅与侧厅同一高度,整个教堂属于一座宽敞的大厅,其代表是马堡的圣·伊丽莎白教堂(1235~1283)。虽然这种教堂的整体高度受到一度限制,内部空间却开阔朗爽,更有利于宣讲活动,在德国各地流传甚广。

德国哥特式美术在雕刻和绘画方面也有不小成就。哥特式美术改变了奥托美术以来的图案化倾向,在求真写实方面有较大进步。哥特式雕刻的杰作是瑙姆堡大教堂的爱克哈德与乌塔雕像(约1250~1260)和班贝格大教堂的骑士像(13世纪后期)。爱克哈德与乌塔是一对贵族夫妇,可能是大教堂的施主,但雕刻家已不满足于一般的立像留念,而着力于刻画人物的性格和神态,把爱克哈德的憨直和乌塔的端庄着重表现出来。骑士像可能是表现皇帝康拉德三世,这种骑马雕像在罗马帝国时期常用来表现帝王,中世纪却不多见。艺术家对人和马的刻画都很用心,虽不及古典雕刻的灵活生动,却强调了形象的稳重与高雅。除这些纪念性雕像外,德国金银工艺中的人物造像也很精美。哥特式绘画在15世纪时取得巨大发展。抄本插图这时已居次要地位,祭台画成为画家创作的主要体裁;另一方面,绘画界在写实上的努力和尼德兰美术的积极影响结合起来,使哥特式的祭台画具有新的特点。S.洛赫纳曾在尼德兰大师R.康平门下学习,后来主要活动于科隆。他的名作《玫瑰园中的圣母》(约1435,科隆,瓦尔拉夫·理查次博物馆)描写马利亚抱着圣孩耶稣坐于众天使围绕的花园中,情态柔美,富于生活气息。L.莫泽尔活动于斯图加特一带,擅长自然风光的描写。H.穆尔切尔则活动于巴伐利亚地区,兼工绘画与雕刻,精于构图和形体的刻画。K.维茨成长于康斯坦茨湖边,但主要活动于瑞士,他的艺术致力于反映真实生活,代表作《基督在湖滨》(1444,日内瓦美术馆)虽然表现宗教神话,却把湖滨景致完全画成日内瓦湖畔的写生,山川城郭皆似实物,表现了鲜明的写实倾向,说明德国的中世纪美术已开始向文艺复兴新美术转化。

文艺复兴

文艺复兴

15世纪后期,德国南部的巴伐利亚、士瓦本、法兰哥尼亚等地以及莱茵河流域经济较发达,工商业兴盛,有些城市取得一定自治地位,社会发展已处于资本主义萌芽阶段,为文艺复兴美术的发展创造了条件。德国文艺复兴美术一方面从本土的晚期哥特式的写实倾向发展而来,另一方面也受到意大利较大影响,从而具备了学习古典风格,注重人体表现和透视画法等新美术的特点。15世纪后期出现的艺术家还带有一定的过渡性质,他们中有画家M.顺高尔、画家兼雕刻家M.帕赫尔、雕刻家W.施托斯、T.里门施奈德。顺高尔除作祭台画外,尤精于版画,这个画种由于印刷术的发明在德国大为流行,很受群众欢迎,成为德国文艺复兴美术的一个突出创造。顺高尔作画力求细致真实,他的《玫瑰园中的圣母》(1473,科尔马,圣马丁教堂),虽与洛赫纳的同名作品构图相近,景物却刻画入微,圣母形象也抛弃了陈旧的宗教情调而更接近现实生活。他的版画刀法细密有力,善于用线条表现立体感和质感,代表作《圣安东尼的诱惑》(约1480),表现圣徒为各色妖魔鬼怪所困,构图大胆,线条清丽,是欧洲铜刻版画最早杰作之一。帕赫尔除精于写实外,还充分掌握从意大利学来的透视画法,作品有突出的深远效果。施托斯和里门施奈德的雕刻技艺精娴,衣褶的表现极为丰富,人物神态紧张激烈,往往具有所谓“悲苦人”的气质,反映了德国公众在宗教改革前夕的思想情绪。

进入16世纪以后,德国文艺复兴美术蓬勃发展起来,产生了3位著名的艺术大师:A.丢勒、M.格吕内瓦尔德和H.荷尔拜因。这时的德国不仅文艺复兴运动高涨,还兴起了轰轰烈烈的宗教改革和农民战争,揭开了资产阶级和人民群众反封建斗争的序幕。这 3位艺术大师都在不同程度上参与了这些运动,他们的艺术和时代的呼声紧密相连。丢勒两度游学意大利,并广泛向德国和尼德兰画家学习,学识渊博,多才多艺,在油画、版画、建筑学、写生素描与艺术理论方面都有很深的造诣。恩格斯把他和L.达·芬奇并列,称颂他是文艺复兴的巨人之一。他的作品体现了文艺复兴美术的风格与技法,同时又具有强烈的民族特色。无论油画、版画,都有造型结实、线条遒劲、构图严密、气魄宏伟的特点,特别是他的版画成就极高,被誉为西方最著名的版画大师。格吕内瓦尔德的艺术则更直接地反映了人民群众的宗教感情。他晚年参加了农民战争,最后避居北德。他留存作品不多,但代表作《伊森海姆祭坛画》(1513~1515)则是极其宏伟的作品,色调绚烂,形象纯朴,具有强烈的感人力量。荷尔拜因也精于油画和版画,所作肖像极能传神,被誉为西方最杰出的肖像画大师。中年以后定居英国,影响广泛。他的作品具有观察深透、表现精密、线条流畅、构图均衡的特色,风格讲究清逸雅淡,在文艺复兴美术中独树一帜。

以这3位大师为标志的德国文艺复兴美术的繁荣,同时也表现在其他画家和画派的活动上。在荷尔拜因的故乡奥格斯堡,H.布格克迈尔是最早学习意大利美术而卓有成效的画家之一,他多次赴意学艺,强调描绘坚实壮伟的人体。在莱茵河沿岸活动的艺术家H.巴尔东-格林则和丢勒一样,勇敢地打破中世纪的禁忌,在德国美术中提倡描绘裸体和人体美,以此体现新时代的人文主义思想。在德国南部,还有一批被称为多瑙河画派的艺术家,虽然他们的活动并不局限于多瑙河流域。他们的领袖是L.克拉纳赫、A.阿尔特多费尔及W.胡贝尔。克拉纳赫是宗教改革的热烈支持者,他的作品情态真挚并富幽默感,喜欢描绘山水背景,开启了多瑙河画派擅长表现风景的传统。阿尔特多费尔更以风景画知名于世,他画的林木峰溪云霞皆很有特色,又精于透视法,名作《亚历山大之战》(1529,慕尼黑古画廊藏)以高空鸟瞰之势表现古战场的景致,千军万马皆入图画,背景的山川楼阁和满天云彩尤为出色,是欧洲文艺复兴绘画中罕见的场面浩大而又刻画精密的作品。胡贝尔善于以木刻和素描表现长空远景,线条流畅有力。德国文艺复兴绘画的最后一位代表是A.埃尔舍默,也以风景画著称,他于16世纪末迁居罗马,把德国的风景画法介绍于罗马美术界,对意大利巴洛克绘画有一定影响。

德国文艺复兴建筑主要表现于民用建筑的发展上。由于工商业的兴盛和城市的繁荣,德国南部和莱茵河流域普遍出现了商栈、行会公所、市民住宅和市政厅等新建筑物,往往在本地民间传统结构上施以文艺复兴式的装饰:古典柱式、山墙、雕像等,整体布局也吸取意大利建筑的开朗、宏伟的风格。这方面最为成熟的一个代表是奥格斯堡市政厅(1615~1620)。与此同时,贵族宫廷也盛行文艺复兴式的装修,追求豪华富丽。例如海德堡的奥托亨利希宫,虽然现在只存废墟,仍能从墙面装饰上看到原有的风采,分为3层的门面用古典柱式分隔双窗,窗间有壁龛、雕像,到处都有华丽的花纹图案。由于建筑需要丰富的雕饰,文艺复兴的雕刻也很兴盛,但具有独创性的大师不多。A.克拉夫特主要活动于纽伦堡一带,善于表现市井风俗场面,人物神态逼真,具有市民阶级的气质,可以和丢勒等的绘画相呼应。

17~18世纪

17~18世纪

德国在17世纪中叶受30年战争破坏,美术活动沉寂。但从17世纪末开始,德国艺术家在充分吸收意大利的巴洛克美术成果的基础上,结合本地的特点与需要,重新出现创作的高潮。这时德国虽然仍处割据局面,但各地贵族宫廷大兴土木,南部地区的天主教势力得到巩固和恢复后,也掀起了兴建教堂、修道院的热潮,有助于促成美术的繁荣。然而,这一繁荣主要仍得力于德国艺术家之善于融会贯通。从后期哥特式至文艺复兴,德国美术已发展了技艺精良、切实细致的民族特色,现在又将意大利的巴洛克美术和法国的罗可可美术熔于一炉,豪放与绮丽兼备,从而在欧洲艺坛上放出异彩。而且这时的德国文化已有优秀传统,人文主义精神和自然科学研究深入人心,美术虽为贵族和教会服务,却已不受中世纪封建思想的束缚,体现出开朗自由的时代精神,可以和巴哈、亨德尔等代表的德国音乐的成就相呼应。

从17世纪末兴起的德国巴洛克美术,在整个欧洲的巴洛克美术的发展过程中已处后期阶段,到18世纪又接受了法国罗可可美术的影响,因而专有“后期巴洛克”或“巴洛克-罗可可”之名,构成德国美术史上一个相当丰富多采的时代。这时的艺术家善于把建筑、雕刻、绘画结合起来,创造出具有强烈而又统一的艺术效果的综合体。这方面的杰出代表首先是几位建筑艺术大师:B.诺伊曼、E.Q.阿萨姆、J.M.菲舍尔和D.齐默尔曼。诺伊曼建造的宫殿和教堂除了富丽而外,都有清雅灵巧的特色。他的宫殿建筑突出了大客厅和楼梯厅,杰作有维尔茨堡主教宫中的凯撒大厅和楼梯厅(1737~1744),科隆附近的布吕尔宫的楼梯厅(1743~1748)和卡尔斯鲁厄附近的布鲁赫萨尔宫的楼梯厅(1731~1733),主教宫的凯撒大厅和楼梯厅都请意大利名画家G.B.提埃波罗作壁画。诺伊曼的建筑则着意于创造开朗而富于变化的空间:凯撒大厅的古典柱式构件已变得更为纤巧,广阔的墙面和高大的屋顶用自由卷曲而不对称的花纹框格、帷幕装饰,间以提埃波罗色调轻快的壁画,风格活泼爽朗;楼梯间的设计尤为出色,它的上下梯道和回廊占有整个大厅,下层的幽暗和上层的明亮形成鲜明的对照。布吕尔宫和布鲁赫尔宫的楼梯厅又各有特点:前者装饰豪华,但整体空透轻巧,令人一目了然;后者则以并行向上的螺旋梯道连结上下层,下层分隔令人莫测高深,上层则是一个完美的圆厅,显示了艺术家利用空间的技巧。诺伊曼建造的教堂杰作是班贝格附近的维尔岑海利根朝圣教堂(1743~1772)。它的规模并不宏大,但内部设计很有独创,把主厅、侧廊、横厅和祭台的空间都融为一体,又分为大小不等的椭圆形,使建筑形体呈现波浪似的曲突起伏,极富动感,被誉为前所未有的最为精巧的建筑设计。阿萨姆兼工建筑和雕刻,他在慕尼黑建造的约翰·涅波莫克教堂(1733~1746),得其兄画家C.D.阿萨姆的协助,构成了一个绚丽至极的艺术综合体,被认为是罗可可风格的最高发展。菲舍尔一生在巴伐利亚地区建造了数十座教堂,无不精妙,尤为著名的有兹威法尔顿(1741~1754)和奥托标伦(1736~1767)教堂,它们的结构简明而富于气韵,装饰富丽而又有节制。齐默尔曼的杰作则是韦斯教堂(1746~1754),这个外貌不扬的乡村教堂,内部却辉煌灿烂,显示了艺术家在有限的空间和物质条件下运用高超的技巧仍能取得惊人的效果,而这些光彩夺目、充满欢乐气氛的建筑也深得德国人民的喜爱。

在德国北部,围绕着柏林和德累斯顿两个城市,巴洛克和罗可可美术也发展起来。A.施吕特尔主要活动于柏林,他是一位在建筑和雕刻方面都有较高造诣的艺术家,他建造的柏林王宫(1698~1706,现已毁)气魄宏伟,和南方的绮丽形成对比。

他的雕刻杰作是《大选侯骑马像》(1698~1703),现仍竖立于西柏林的夏洛吞堡宫前院,以选侯骑马雄视阔步的姿式体现了巴洛克风格强调运动的特色,底座边4个被缚的囚徒也表现得很有生气。在德累斯顿,建筑师M.D.珀佩尔曼为萨克森王室设计的一座用于游乐的回廊──秦加宫(1711~1722),把花园与廊庑合为一体,中央有两层廊式厅堂,雕饰极为丰富,是德国罗可可式宫廷建筑的代表作之一。另一和它齐名的就是柏林附近波茨坦的无忧宫(1745~1747),它由G.W.von克诺贝尔斯多夫设计,虽是单层平房,却以落地大窗、窗间的众多雕像及中央的圆顶大厅显示出宫廷的气派,内部装修也兼备华贵与秀雅。德国北部信奉新教,不主张在教堂搞华丽的装饰,但也运用巴洛克式的宏伟结构建造自己的教堂,其著名代表是G.贝尔设计的德累斯顿圣母堂(1726~1743),它以中央圆顶大厅连接四壁,内部宽敞明亮,是一个理想的集会场所。

德国巴洛克雕刻艺术的代表人物,除上述身兼建筑师的施吕特尔外,还有B.佩尔莫泽尔和I.京特,他们的创作也和建筑密切相关。佩尔莫泽尔担任了德累斯顿的秦加宫的雕刻装饰,也工作于维也纳等地。他擅长表现圆润的体态和轻捷的动作,他为秦加宫制作的许多雕像,从婴孩般的天使到古典神话的山妖水怪,无不活泼生动,与罗可可式的建筑可谓珠联璧合。京特则主要活动于巴伐利亚地区,尤善于制作木雕群像,用以表现宗教题材,很受群众欢迎。他的技艺纯熟,人物神态自然,动作灵巧,富有罗可可美术的风韵。德国的绘画这时也与建筑关系密切,致力于教堂和宫殿的壁画装饰,建筑物的屋顶、窗间和拱间壁面都画以大小不等的图画,用金色的蔓草卷纹组成随意弯曲的花边,画中景物取仰视角度,由于充分掌握了透视画法而达到以假乱真的效果,蓝天白云和飞升的圣徒令人神往。有两位知名画家都是建筑师的兄弟,他们的作品和建筑的配合就更为紧密,其一是上面提到的C.D.阿萨姆,另一则是齐默尔曼之兄J.B.齐默尔曼,他负责韦斯教堂的壁画装饰。

18世纪后期,德国的艺术思潮和美术风格又起巨变,新古典主义逐渐取代巴洛克和罗可可美术。美学家和美术史家J.J.温克尔曼在1755年发表《关于在绘画和雕刻中模仿希腊作品的一些意见》一文,指出希腊艺术杰作的优点在于“高贵的单纯与静穆的伟大”,学习古典应着重这一精神实质,并主张只有以希腊杰作为师才能产生优雅的艺术。后来又在1764年写成《古代艺术史》一书,从而在文化界掀起了学习希腊古典艺术之风,影响深远。温克尔曼提倡的新古典主义强调单纯与静穆之美,和罗可可风格的绮丽秀巧形成对抗,实际上就是对贵族和教会宠爱的艺术的一种批判,因此新古典主义更能符合当时政治上要求民主、哲学上重视理性的时代思潮。德国画家A.R.门斯是温克尔曼的热烈拥护者,他从50年代末便定居罗马,在传播新古典主义于意大利和西欧各地方面起了很大作用。1761年在罗马完成的《帕尔纳苏斯》一画,被认为是新古典主义绘画的代表作。蒂施拜因家族的3位画家皆精于肖像画,人物神情肃穆端庄,背景简朴。其中J.H.W.蒂施拜因在作品中把德国大诗人歌德的肖像置于布满古典遗迹的意大利郊野背景中,以情景交融的效果体现了古典主义的理想。J.措法尼善于制作古典爱好者和艺术家研讨鉴赏古物和博物馆珍藏集锦之类的图画,把古物名画巨细无遗地收入画幅,很受时人欢迎,成名后主要活动于英国,对英国绘画有影响。D.肖多维基兼工油画与雕刻,作品在状物传神方面皆有写实的根底,继承了德国绘画中的现实主义传统。A.J.卡斯腾斯则致力于以素描摹写古典雕像,发扬了德国绘画重视线条的特色。建筑师K.G.朗汉斯开启了德国建筑中的新古典主义流派,他在1789~1794年建造的柏林布兰登堡门,既仿效古雅典卫城的门厅,又结合近代都市的要求作了更新,对19世纪的德国建筑有深远影响。

19世纪~1945年19世纪是德国近代科学文化的高涨阶段,在哲学上有康德、黑格尔,文学有歌德、席勒,音乐有贝多芬、舒曼,自然科学更称发达。这种文化高涨的背景也决定了德国19世纪美术呈现名家辈出、群星灿烂的局面,虽然这时在欧洲艺坛上占领先地位的是法国。在19世纪前半期风靡全欧的浪漫主义美术中,德国也涌现不少大师。C.D.弗里德里希首倡浪漫主义的风景画,把富有诗意的题材如神秘的月夜、凄凉的墓地、水冻的北海、苍茫的山林等引入画幅;P.O.龙格的作品则朴直纯真,以情动人。德国浪漫主义绘画的另一核心是拿撒勒人画派,名家有J.F.奥韦尔贝克、F.普福尔、J.S.von卡罗斯费尔德以及P.von科内利乌斯。他们也崇尚朴拙般的真挚,致力于复兴宗教画,但运笔比较拘束,只有卡罗斯费尔德的风景具雄浑之感,意境高远。M.von施温德和K.施皮茨威格各从很不相同的角度传述浪漫的情调:前者描绘童话的幻境,后者则刻画市民的愚直。而善作历史画的A.雷特尔和爱画城廓风貌的K.布雷金,又在各自的领域开拓了新的园地。19世纪后半期则是德国现实主义绘画居于主导地位,A.von门采尔、W.莱布尔和M.克林格尔这些大师都以自己的杰出成就为欧洲现实主义绘画增辉。门采尔的作品反映了广阔的社会生活场面,从柏林王宫的豪华到铸铁工厂的苦辛,他都以传神之笔作了令人难忘的描绘。他的素描和木刻版画尤为出色,足可和丢勒媲美。莱布尔和法国现实主义大师G.库尔贝有较多接触,他也像库尔贝一样致力于描绘普通群众的平凡生活,一切如实写照,但却笔力深厚而意境浩博,深得现实主义的精髓。克林格尔则多才多艺,兼工雕刻、油画和版画,善于把极端认真的写实和高度理想化的加工结合起来。他的雕刻可比法国的A.罗丹,绘画则近似P.皮维斯·德夏瓦纳,但具体作品则具备两者的优点,如彩色石雕《贝多芬像》等,在19世纪大师中占有突出地位。此外,哲学家费尔巴哈的兄弟A.费尔巴哈也是一位有很高造诣的现实主义画家。19世纪的德国建筑呈现出追慕哥特式风格的浪漫主义与古典主义相互渗透的景象,著名大师往往两种或多种风格选择使用,杰出代表有K.F.申克尔、L.von克伦策和G.森佩尔,他们设计的许多宏伟建筑丰富了柏林、慕尼黑和德累斯顿的市容。雕刻方面的情况和建筑相近,在古典传统上糅以浪漫的情调,名家有G.沙多和C.劳赫等。

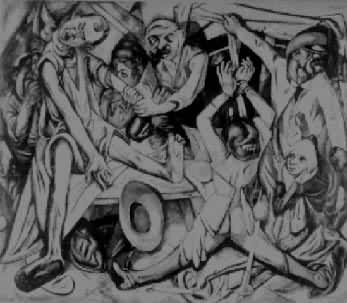

19世纪末西方艺术激起的巨变也迅速波及德国。首先是印象主义的革新使艺术家摆脱了传统的束缚,在采光设色方面大胆创造,德国印象主义画家M.利贝曼、L.科林特和M.斯勒福格特对此都各有贡献。利贝曼把光色的革新用于人物和社会生活的写照和法国印象派之专注于风景有别,他的风俗写真富于情趣,具有现实主义的优点。科林特的笔触粗犷有力,斯勒福格特则细碎而富于变化。到20世纪初,法国野兽主义有冲决一切藩篱的狂潮,德国表现主义也相应地掀起风暴,主张现代艺术应抛弃具体物象而只注重于主观意图的表现,代表性的组织在德累斯顿和柏林是桥社,在慕尼黑则是青骑士社。前者成员有E.L.基希纳、E.诺尔德、E.黑克尔和K.施密特-罗特卢夫,后者则有W.康定斯基、F.马尔克。其后更有属于达达主义和超现实主义的M.恩斯特和先属青骑士社而更走向极端,主张“艺术应自造物象”的P.克利。在他们的努力下,现代派艺术在德国扎下根基。K.珂勒惠支这位德国女画家则是独放异彩的现代艺术大师,她以表现主义的豪放抒发革命的激情,敢于歌颂农民战争和工人运动。经鲁迅的介绍,她对中国的新木刻运动也产生了有益影响。另一位表现主义画家M.贝克曼则以讥讽之笔抨击法西斯,他的绘画和布莱希特的戏剧有异曲同工之妙。在德国现代建筑中,值得一提的有包豪斯,它由W.格罗皮乌斯于1919年创立,不仅提倡现代风格,而且着意于实现建筑、雕塑、绘画和工艺美术的结合,力追德国巴洛克时代达到的那种艺术综合体的理想,康定斯基、克利等也长期在此执教。但从希特勒上台后,许多德国艺术家遭迫害而远走他乡,在纳粹暴政下的德国艺坛死气沉沉,直到战后才重获生机。

19世纪和20世纪初,德国美学和美术史研究的蓬勃开展也具有重大意义。自温克尔曼以来,美术史即成为德国学术界受到重视的新兴学科,19世纪期间德国各大学纷纷设立美术史系或专业讲座,有关研究在欧洲各国中居领先地位,并促成国外的两个德语文化中心:奥地利的维也纳和瑞士的巴塞尔相继建立学派。德国美术史学界在近100年间不仅对德国和西方美术,也对世界美术作了多方面的分析研究。可概分为专注于社会与时代背景的社会学派,搜集与钻研文献资料与考古发掘的考据学派,探讨作品题材和细部含义的图像学派以及摸索风格演变规律的风格学派等,都有丰硕成果。作为集大成的巨构则是20世纪20~30年代问世的两套丛书:16卷的《普罗皮伦美术史丛书》和数十卷的《艺术科学手册丛书》,甚得国际学术界的推崇。希特勒法西斯专政建立后,不少美术史学者也被迫迁居国外,他们在英、美等地继续推进美术史的研究。

1945年5月,德国法西斯败降,德国为苏、美、英、法占领。1949年9月,美、英、法占领区成立德意志联邦共和国。1949年10月,苏占领区成立德意志民主共和国。它们的美术向不同方向发展(见德意志民主共和国美术、德意志联邦共和国美术)。

- 参考书目

- G.Dehio,Geschichte der deutschen Kunst,Berlin-Leipzig, 1919~1924,1930~1934.

- W.Rothkirch,Deutsche Kunst,Berlin,1934.