[ƴ��]��Hanyu yufa

[����]��Chinese grammar

�о�����ṹ���ɵ�ѧ�ơ��������ʡ�������ӵĽṹ���ɡ�

���������

��������Ĵ����÷����ּ�¼�����ġ��еĴ�ֻ��һ�����ڣ���һ���ּ�¼������ǵ����ʡ��еĴ��м������ڣ��ü����ּ�¼������Ƕ����ʡ����硰ѧ��ʱϰ֮����˵������5�����ڣ�д������5�����֣������5�����أ�ͬʱ����5���ʡ��ź����ﵥ����ռ������������Թ���ϰ���ϰ��ּȵ�����д��λ��Ҳ�������Ե�λ�����ӷֱ𡣴��ִ�����ѧ�ĽǶ��������Ͳ�����ô���ˡ�

�ź�����Ķ����ʣ���Ҫ��˫���ʣ���ռ������С�������Ķ����ʶ�������ν�����֣�����������ɣ�����ÿ���ֲ�������ʾ���壬�硰���硢��Ρ����ҡ���������ϳɵĶ��������ɼ�������������϶��ɵġ��ж�����Ϸ�ʽ��

��1������ʽ���е��ǽ�����ϣ��硰��·���̼֡����ơ�������צ�������е��Ƿ�����ϣ��硰���̡���������ˬ���������ɰܡ�����Щ��������ԭ�е��������������꣬�硰צ����ָ���𣬡���ˬ��ָ��������������ƫ�������硰������ָ�������ɰܡ�ָ�ܡ�������ϵķ�ʽ�ִ�����Ӧ�ã�������ϵķ�ʽ�ִ��������ˡ�

��2��ƫ��ʽ�� �硰ƥ�����ˡ�����ӹ����ӡ����ڹź����ƫ��ʽ��϶�������ʣ����ʲ��ࡣ�ִ�������������⣬����Ҳ���٣��硰���䡢��ڡ����š���� �����Ŵ���һЩƫ��ʽ�����Ǵ�����С������ϣ��硰�����姡����ҡ�ĸ�������ڡ����ϡ������������ƫ���ṹ�������Ժ���ټ��ˡ�

��3������ʽ���硰˾�ܡ�ǣţ�����ݡ�֪��������һ���������ʱ��������ר�����ʣ���������������������Ժ������������������Ҳ��������ʣ��硰��ݡ�Ч�͡���ϯ�����ġ���

��4����νʽ���硰��������֡����𡢶��������ӡ�����һ���Ϊ�����٣������������и�����������Щ˫����ʽ��ԭ������������������ɵĶ�����������˫���ʡ��硶���ӡ�������ϡ�����Ƚţ�����ӡ���Ԩ��������������ġ����塱ָ�߱����壬���������ơ��ִ�����ġ����塱 ��һ���ʣ��롰������ԡ����硶���顤���䴫��: ��ŮΪ�˳��ӣ� ���˶��壬�������ס�������ġ������ԡ��������ԣ����ӡ��ԡ��ס����ԣ������ӡ��Dz��е������ʡ��ִ�����ġ����ӡ�ֻ��һ���ʡ�

��������ٹ������ʵ�ǰ�������ش���ǰ�������ʴ������ƴ��ı�ǡ���Щ����ǰ�ߴ����С����硶���顤���ġ�:�����Ķ��������֮������ʫ����С�š��ﲮ��������ʳ��Ͷ��б������ڡ�ʫ�����У���Щ����ǰ�ߴ�����Ի�������ڡ�����������������������ϵ����������ͬһ��Դ���硶���ϡ�������:���Ը�ʦ�ϣ��Ը��Թ顣����С�š���ޱ��:��Ի��Ի�飬����Īֹ���������š�������:���������棬��Ñ�ʵ¡��� �����硤���ࡷ:��֮���ڹ飬Զ�ڽ�֮��������Щ��־�õò����ձ飬�������غ��Ժ����ʧ�ˡ�ʹ��ʱ��ϳ����ǡ��С��������ڳ��������硰���ơ����Ρ�֮�ࡣ���ݴʺ��ʺ���д���Ȼ���������������硱�ġ��硶���������ʡ�:����Ȼ�������������������:������ݸ����Ц���� ��ʫ������硤�ൡ�:���൲��⣬�������⣬�������⡣��������絳��:��ӝӝ��Ҳ���������ֻ�С�Ȼ���ֵ�Ӧ��һֱ�������ִ����硰��Ȼ�� ãȻ����Ȼ����Ȼ���ȡ�������ʼ���ֵ�����ǰ������ Ҳһֱ�������Ŵ��С���ĸ�����֡����ִ��������С����֡����硱��

�ִ�����������������ʺ����ӡ�����ͷ������Щԭ������һ������أ��ڹ��ʹ��������黯��λ�����ڹ̶���������������Ҳ�������������ͨ����ijЩ����������Ѿ�����Ϊһ�������������ˡ����ǿ��ԱȽϡ����ӡ��������͡����ӡ����ӡ�����Ů�����������͡�������������������ͷ����ͷ���͡���ͷ����ͷ�������͡���ǰ���������ġ��ӡ�����ͷ����һ�����أ����͡��ֺ����������ġ��ӡ�����ͷ���ǹ��ʵĺ��������黯�����dz�����ʷ�ݱ�Ľ������ ���ӡ����Ϲ��Ѿ������ˣ����硶��ǡ�̴���¡�:��ʹ�����Ӽ��ҡ������������ƴ���ʼ��������������ʫ:�������ݺ����Ī��֦���䡣����ͷ���ij��ֱȡ���������һЩ�����ܲ��������������硶ˮ��ע��������ˮ������������С��������ûˮ�У���ϥͷ��С����֪����ȡŪϷ�� ��ɱ�ˡ��� ����Ҳ����һЩ���������黯�Ĺ���֮�У��硰��Ա����Ա����Ա���ġ�Ա���� �����ҡ����ҡ��мҡ��ġ��ҡ�������ʿ��־ʿ����ʿ���ġ�ʿ���������֡����֡����֡��ġ��֡�����ų�ŷ����ġ�����Щ���Գ�Ϊ�����

�ִ�������˫����ռ���ƣ���������õĴ��е�������ռ�൱��ı��أ��ر��Ƕ��ʡ��Ŵ�˫�����е������֣���һ�����Ѿ�����̭���硰���ѡ���������ҡ�֮�ࡣ�ִ����õ��������е����Ϲ����������ģ��硰���ݡ��β���硱�ȣ��е����йż������ų��ֵģ��������ܶࡣ

����ʻ�����һ�����ǽ�ʣ�������Щ����ͳ����ˣ��硰���ѡ�������ʱ��������Ĵʡ���̴����й�������κ��ʱ�����кܿ죬�Ӵ˺����г���������������Ľ�ʣ��硰��������������ɲ�ǡ�٤�����ȡ��������������ڷ���ŷ���鼮���������˲��ٽ�ʣ��硰ɳ�����ɿɡ����١�̹�ˡ���������Ĭ����ά����֮�ࡣͬʱ���������˺�Щ����ʣ��硰���ۡ�������������ҵ���л����������ȡ�

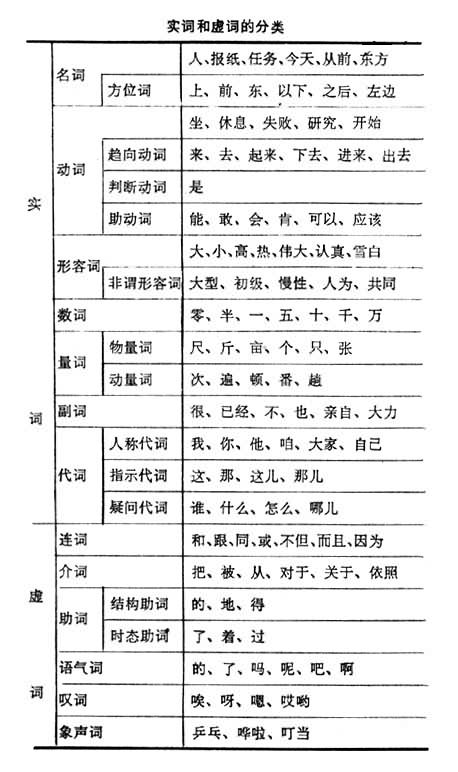

��������Ĵʿɷ�Ϊ���ʡ����ʡ����ݴʡ����ʡ����ʡ����ʡ����ʡ���ʡ����ʡ����ʡ������ʡ�̾�ʡ������ʵ��ࡣ

�ִ�����ͬ�ź�����ȣ�����ʶ��в��ֳ�Ա�³´�л�����������г�����������ʺ������ʼ���ȫ����������һ����ֵ��ע�⡣�Ϲź����ʳ������С���(�)���ԡ�Ϊ���롱��������Ŀ�٣�����һ�ʶ��ã���ʱ������⺬�졣���ִ���������桰�ڡ����С� �ڡ�������;���桰�ԡ����С��á��ѡ���;���桰Ϊ�����С������ԡ��桱�ȣ����桰�롱���С��͡�����ͬ���ȡ��ִ���������ֵġ��ڡ��ԡ�Ϊ���롱��������ڳ�����ߴ�������ɫ�ʵ�������ʵIJ��Ϸḻ�����й��Ѿ����Եر��ֳ����ˣ��ִ�����Ľ�ʶ����ɶ����ݱ�������硰����������������ʱ�������ʣ���ʾ�����ܡ�����˼����߽����ʱ���硶ʷ�ǡ��ߵۼ͡�:�����汻�ơ������������ˡ������붯����ϵ���ʽ���硰��ɱ�����֮�ࡣ�����ϱ���ʱ�ڣ�����������������ʩ�����ʣ��硶��˵���������:�����ӱ��վ�����������ġ������Ѿ��ǽ���ˡ����֡������־��㷺���ã��ڽ������ִ������У������÷��ġ������������Ѿ���ʧ�����硰�ѡ���ԭ��Ҳ�Ǹ����ʣ��ǡ��ա�����˼���硶ս���ߡ���ߡ��������ְ����䡣��һֱ�����λ��ж��ʵ��÷�����ΤӦ��ʫ���Ѿƿ�������ܡ��������ʡ��Ѿ������족�����������ݱ�Ϊ��ʡ��ִ���������Щ��ʻ��������ʣ��硰�ڡ��ԡ������ȡ������ȡ�

�����ʻ�����֡����ʡ��Ŵ���ʾ�����������á�Ҳ���ӡ��ɡ���������ʾ�����������á�����а��Ү�����ա��루죣�������ʾ��̾�������á��ա�����ʱҲ�á�Ҳ������ʾ��ʹ�������á��ӡ�Ҳ����������ʱ�������������ʣ��硰Ҳ��Ҳ�ա�ҲҮ��Ҳ죡����ա��Ӻ����ɶ������ա�����ʱ�������������ʣ��硰�ɶ��ӡ�Ҳ���ա�Ҳ��ա��������ڳ�������֮��������ʻ��̾���������ص������ʻ��̾��������һ�����ھ�ĩ����ʱҲ���ھ��У���ʾͣ�١��ִ�������ͨ�����õ��������С��ġ��ˡ���ô�����ء��ɡ����������ġ���ʾ����ȷʵ��ˣ����ˡ���ʾ�����µ�����������ڳ����䡣���𡱱�ʾ���ɣ��������Ƿ����ʾ䡣���ء���������һ��������ָ���ʾ��ѡ�����ʾ䣬һ�����ڷ����ʾ��ʾȷ����ʵ�����ɡ� ��ʾ���Ű��ɣ����������ʾ䣬��ʱҲ������ʹ�䡣�������������Ӹ���ɫ�ʣ����ı����С�ѽ���ۡ��ȡ���Щ������Ҳ�������ã��硰��ô�����ء��İɡ��İ�����ô�����ء��˰ɡ������ء��͡���������д�����ġ������ˡ��͡���������д��������������ԭ��Ҳ���ɡ�ô���͡������ϳɵģ����ڡ�ô���Ѿ����ٵ����ˡ�

�����ɷ����������ǹŽ����ݱ��һ�����档�Ϲŵ�һ�˳ƴ����С��ᡢ�ҡ��ࡢ�衢�ޡ�̨���n���ȡ��ڶ��˳ƴ����С��꣨Ů�����������������ˡ��֡��ȡ������˳ƴ����С��ˡ����䡢֮���ȡ�ָʾ���ʣ���ָ�á��ˡ��ȡ�˹���ǡ�����֮��ʱ���ȣ�Զָ�á��ˡ����䡢�����ȡ����ʴ����У���˭���롱��Ҫ�����ˣ����Ρ��¡��ɡ�������Ҫ��������������ɡ���Ҫ���ʴ������������й��Ժ�����̭��һЩ���硰̨���n���֡�ʱ���ȣ�ͬʱ��������һЩ���硰����ٯ������һ�˳ƣ��������������������˳ƣ������ס� (���ʴ���)�ȡ���ʽ�Ķ�������������д���Σ��������ڷ������������ʱ������ƣ����������ڹ淶�����ִ������ͨ�����Ĵ��������������Լ��٣���������д��ʽҲͳһ�ˡ��˳ƴ�����Ҫ�ǡ��ҡ��㡢�����ۡ���ָʾ������Ҫ�ǡ��⡢�ǡ��Լ������������ġ�������Ƕ�����ô����ô���ȡ����ʴ�����Ҫ�ǡ�˭��ʲô���ġ��Ķ�����ô�� ����ô����������Щ���ʴ��ʳ��˱�ʾ����֮�⣬������������ָ����ָ���硰˭Ҳû������������˭�ȵ���˭��Ʊ��������ʲôҲ��֪��������ʲô�þ���ʲô����

�ź����д��������������������ݴʡ����ʡ����ʻ��������ʡ����ֻ��õı�־�Ǵ����˱���硶ʷ�ǡ��������ҡ�����Ȼ�ϸߴ����ˡ������ߡ������ݴʣ��������ʣ���˼��˵�ʵ��������ĸ��ˡ���ʷ�ǡ����𱾼͡�����������Ŀ����������Ŀ�������ʣ��������ʣ��ǡ���������˼����ʫ�������硤å������ʿҲ�輫�� ������¡������������� ���ʣ��������ʣ��ǡ��ı䡱����˼�����ݴʡ������������ʣ���ʱ��ʹ��(�¶�)�����塣�硶ʷ�ǡ�κ���䰲���д��������ܸ����ߣ���Ҳ�������������ǡ�ʹ����������˼����ʷ�ǡ����𱾼ǡ�:���ݽ��������������ң��Һ���Ŀ��֮���������ҡ��ǡ�ʹ��Ϊ��������˼�������ﶯ���������ﶯ�ʣ�Ҳ���Ա�ʾʹ�������塣�硶ʷ�ǡ����𱾼ǡ������ɱ�ˣ�����֮��������֮���ǡ��Ȼ����˼�����ݴʡ������������ʣ���ʱ����������壬������Ϊ�����Ρ����˴����۹����衷:���ǹ���������ȶ�������������ȡ����������Ϊ�������������Խ���Ϊ��������ս���ߡ���ߡ�:���ϳ������ҡ��������ҡ��������ҵ����˿�������

�ִ�����ͬ�Ŵ�����IJ��죬�����ڴ����ϻ��������������棺һ�����ʵ��ձ黯�����Ƕ���ʱ̬����ij��֡�

���Ϲź�������ʶ�������ֱ����ϣ���������֮ǰ�� �硰��Ȯ��ʮ�� ��������֮���硰��һ��ʸ�١���Ҳ�������ʺ�����������ٴ���ԭ�������ʻ��ʾ���ﵥλ�Ĵʵģ��硰ţʮţ������ƥ�������Ƚ��ټ����й���������ʾ���ﵥλ�Ĵ��ḻ���������������ض���ѡ���ϵ��������Ϊ���������ʵ��н�����ڡ������ձ���֡���ֻ�������仨��ʮƥ���������š�֮����÷���������һ�����������ʵ�����멤�����ʾ��γ��ˡ�ͬʱ����ʾ�����Ĵʣ��硰�����顢�Ρ��¡��ء��١���Ҳ��Ϊ���á�

�ִ����ﶯ�ʵ�ʱ̬�����ø���ʱ̬���ʱ�ʾ�ġ�ʱ̬���ʡ��ˡ��š�����ԭ������ʵ�ʡ����ţ��������������������Ǹ����ʣ���˼�ǡ����š����硶��ׯ����ʮ���꡷:�����ж�����������������ʼ�����š�Ҳ���ڱ�Ķ��ʺ����Ϊ�����û�иı���ԡ������䡶�ۺ�������ƪ���������ӹ��������������ϱ����Ժ��ʺ�ߵġ��š����黯���������µ��÷����硶�ػͱ��ġ�άĦڵ�������ġ��������ŵ�������ʱ�����ﲻ����ϲ�죬�����������ǡ�˵��������˼���������Ĵ��Խ������ʡ���������Ԫ��ʱ��������ȫ���ʱ̬�����ˣ��硶ˮ䰡��ڶ�ʮ��ء�����ֻ��������Ŵ����������������������������������ˡ��š����������͡�������ʱ���Ϸ����ˡ�ͬʱ������ϵ�����ˡ�ԭ��Ҳ�Ƕ��ʣ��ǡ���ᡱ����˼���硶���顤���̴���:������δ����Ҳ�����������֡��ˡ����黯�÷����硶�ػͱ��ġ���ϲ����Ե�������������ˣ����Ա��ˡ������硶ˮ䰡����Ļء��������˼�����������һ�Ҿ������ֱ��������ǰ�����������ϡ��ˡ������š��͡����ˡ������С��͡�����������ʱ���Ϸ����ˡ��Ⱥ���ϵ�����������ֱȽ��������δ��Ŷ��������硶�������ࡷ��������ֻ����һ��Ͽ���������Ҳδ�����ο��������������������ˡ���ʾ���̬�����š���ʾ����̬(����̬)����������ʾ����̬֮�⣬�ִ����ﶯ�ʻ��ж�ʱ̬������̬�����硰��˵˵����������;����̬���硰˵���壬����������

�ִ�����Ĵʿ��Է�Ϊʵ�ʺ���������ࣺ�ܹ������䵱�䷨�ɷֵ���ʵ�ʣ����ܵ����䵱�䷨�ɷֵ�����ʡ�ʵ�ʺ���ʸ��������ɴ��࣬�����

ʵ������м�������ֵ��ע�⡣��λ���DZȽ���������ʣ�����Ȼ��һ�����ʵ�ijЩ�ص㣬���Ǿ��������ڱ�Ĵ����ߣ���ɱ�ʾ������ʱ������ʻ����硰������⡢����ǰ�����ڵ��С�����ν���ݴʸ�һ�����ݴ�һ�����ܳ䵱���ʵ������������Ļ��������ѧ�������Dz�����ν����ʳ�����һ�㶯�ʵ��ص�֮�⣬���������ڱ�Ķ��ʻ����ݴʺ�߳䵱����硰�������ij���˵��ȥ���������������ʡ��ǡ��������ϱ�ʾ�жϣ��ڹ�����������ϵ�����ν������Ҫ�ɷֵ����á������ʴ�һ�����濴���е��ʣ��������ζ��ʻ����ݴʣ�����һ�����濴����������Ҫ���ʣ��ú���Ķ��������ı����ʱ���ܵ����䵱ν���:���һᡱ����˭�ң���

��ʵ����ñ����ڡ� ���ӡ��� �����š��������档���ʵ����������ӣ��е����Ӵʻ����е����ӷ־䡣�б��磺

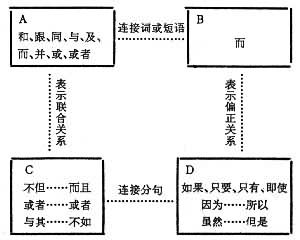

A��B�����C��D����֮��������������ӵĵ�λ��ͬ��A��C�����B��D������������ڱ�ʾ�Ĺ�ϵ��ͬ��

��ʵ������Ǹ����ڱ�Ĵ����Ҫ�����ʻ����ʶ���ϱߣ���ɽ�ʶ�����ھ��б�ʾʩ�£����������������£���������������Χ������������¡�����ʱ������������������ϡ������ϡ��������ݣ���ƾ����� ���� �Ƚϣ�������������Ŀ�ģ���Ϊ������������㣨���Ӵˡ�����������ǰ�����ȡ�

�ṹ������ߣ����á���������������ʾ�����̶ȵIJ�����ġ��������Ǹ��ڱ�Ĵʻ�����ߣ���ɡ��ġ��ֶ���硰�ҵġ�����ġ���ǰ�������ġ����ھ�����Ĺ����������൱�����ء��������롰�ġ����ƣ���ɡ��ء��ֶ���硰�����ء��������ء����ھ�����Ĺ����븱���൱�����ġ��͡��ء��������ϵ�����������ͬ����

̾�ʺ�������������Ĵ��ࡣһ��ϰ�߰����ǻ�����ʣ���ʵ���Dz������ӻ��ŵ����ã������������Ĵ������ϵ��

�䷨����Ļ���������������ǰ��ν���ں�̾����ʱ��ı����ִ��Ŵ��������磺�����顤���ġ��������ӣ�����֮�ˣ����������·������Ұ�գ���Ҳ�����ִ��������磺�����˰ɣ��㣡�������Ѽ���������λ�Ƴ��������ʾ�Ҳ�����Ƶ����ӡ��Ŵ�����:����ǡ�̴���ϡ�����˭�룬���ߣ����ִ��������磺����ʲôѽ�����ǣ�������˭ѧ�ģ����ǣ���

���б���Ķ���ν����һ������Ƕ�����ǰ�������ں����ڹŴ��������������Ǵ��ʶ����������ʾ��䣬�����ڶ���֮ǰ���硶������ʡ�������δ���������ߡ�����֮�ӣ���δ֮��Ҳ������֮���ǡ������ı��ǰ�á�������Ӻ���������˭�ۣ������������˭���ǡ��ۡ��ı��ǰ�á����ִ��������������ʾ�ܱ��Ե����λ���ڶ���֮ǰ�����Ҷ���֮ǰ���и��ʡ�������Ҳ��������:������˵�ˣ���ʲô��֪���ˡ�������æ��һ�죬һ���¶�Ҳû��ɡ���

������ν����˵����ʵ�Ĺ��̵ģ�����Ĺ�������ͬʩ�¡������йء��ź���������ʾʩ�»����£��õĶ�����ͬ��һ��û���������־���硶ׯ�ӡ��l�桷����³�Ʊ�������Χ��������ġ�Χ���ǡ���Χ������˼����ʷ�ǡ����������:��������Τ�ϡ�������ġ��ϡ��ǡ����ϡ�����˼����ʾ��������ľ�ʽ�����γɵġ�

��1���á�Ϊ����Ϊ�����������ڶ���ǰ�ߣ��硶ׯ�ӡ����¡�����������Ϊ�����ѡ��������顤�����:����̫��Ϊ�������ܡ����ڶ��ʺ���á��ڡ����硶�����ұ�������������Կڸ����������ˡ����۶���ǰ�ӡ��������硶���ӡ��������ϡ�:������֮��������Ϊ���ö��ɡ����������������á������ľ�ʽ���Ѿ��Ǻ����Ժ��ˣ��硶��˵������������ⱻκ����Ϊ�����������־�ʽһֱ�������ִ���

�ڶ���ν���������ֹһ�����ʣ����ʿ����ж��ֹ�ϵ���ԹŴ�����Ϊ�����в��й�ϵ���硶������š�:���������Ͷ����ڡ��������ι�ϵ������DZ����ȥ���ǡ������������Գ�ᶣ����ɶ�֪�������ж�����ϵ���硶��ׯ��ʮ�꡷�������з��ɡ�����������ϵ���硶ʷ�ǡ����𱾼͡�������ׯ�ν����衣���е�ϵ��ϵ��������ʽ���硶ľ��ʫ��:���Ͷ������硣���ִ�����Ķ���ν����ͬ����������������ִ��Ķ���ν�������ֵ��ע����Ƕ��ʳ��ж��������ɷ֣��γɶ��εĶ��ʶ����ʽ�ȹź��ﷱ�������Խ������Ϊ��������ʱ�ڶ��ʺ��ٴ������������űȽ϶�����Ժ�㷺���У����õ��ִ����������������Ӷ�������ʽҲ��Ϊ�����������˵������ģ��硰�ҳԱ��ˡ� ��������˵������ģ��硰 ���Ѿ��������ϲᡱ��������˵�����ʵģ��硰���˷���;������˵�������Ĵ�����ʱ��ģ��硰�������顱�����������족���ýṹ���ʡ��á����ӵIJ��ʼ��������֮�ʵİ����ִ�������㷺���á�������ͼ�������ִ�������Ҳ�õ���һ����չ����������������������������硰�����Ϸ��籨���������������������������硰������������������¼����

�ִ���������һ�ֹ㷺���õĶ���ν��䣬�����á��ѡ��ְѴ������µĴ�����������ǰ��ȥ�����־�ʽ��ʼ�������ƴ������á��ѡ���á�����������ʫ����ʱһ��֮��һ���á�������һ���á��ѡ������磺���罫�¿�д��к�����ư�����ˡ���Ƥ����ʫ���������á�������Խ��Խ�٣��ִ�ֻ�á��ѡ��ˡ����־�ʽԭ��ֻ������ʽ�����ѡ��͡�����������Ƚ�ʵ�ڣ��������黯������˽�ʡ����־�ʽ�ķ�չ��һ���̶����ܲ��չ��Ӱ�죬��Ϊ����ͱ��ﶼ��Ҫ�������ʣ���������ṹ�Ƚϸ��ӣ�����ٴ�����Ͳ������ˡ�

����ν��䣬����ǿ϶��䣬�ڹŴ��Dz���ϵ�ʵģ����á��ǡ������ź�������͵Ľṹ�����������á��ߡ�����ĩ�á�Ҳ�����硶ׯ�ӡ���ң�Ρ�������ڤ�ߣ����Ҳ����Ҳ���Ե��á��ߡ���Ҳ�������˴����۹����衷:�����ߣ���֮���֡�����ׯ�ӡ��³����:�����ӣ�ʥ��Ҳ�������ߡ�����Ҳ�������õģ��硶����ͨ����������:���������������ۡ����ӽ�ϵ�ʡ��ǡ��ֵľ�ʽ�������ս�������Ѿ������������ѳ����IJ�������һ�����������жϼ���ռ�飬�����С��������硱�����������硱�����������硱�Ⱦ��ӣ���Щ������ĵڶ������ǡ�����Ȼ��ϵ�ʡ����ռ���Ǻ����˳�¼�ģ�ԭ��Ϊս�����ڳ����������ִ�����ʹ�á��ǡ��־�ʮ���ձ��ˡ����ǡ��ֺ�������ʶ�����������ϵ���ֶ�������������ͬ���࣬ǰ���硰³Ѹ�������˵ı������������硰��è���ܣ�����è�������Ǻ���ͱ��������ͬ�ģ���������������ӾͱȽ������ˣ�������һ�����������ж��Ǵ����������˼��Ƿ��꣬������Ǹ�ꡱ���������������ǰ�������ɽ����ȫ������������

��νν���Ŵ���������Ѿ����ˣ����硶�����ұ�����������ԣ���ɫ���㹧����������֮�������֮��;��ʷ�ǡ����Ӻ����д���:������֪���ܷɣ��㣬��֪�����Σ��ޣ���֪�����ߡ�;�����ӡ�������:���㣬������Ҳ�����ƣ���������Ҳ��������ġ�֮�������䡱����������������Ϊ���־�ʽ�ı�ǡ��ִ����������νν��䣬��Ȼ���б�ǵģ����磺�����ţ����ϰ����ˣ���ҲԸ��������������²���ҹ���������ǹ�Լ�ĵڰ����������������ҵĹ���ѽ��������ô�ţ�������ô���£�������û�б�ǵ�Ҳ�ܶ࣬���磺��������һ�˲�����������������һ����С���Ĵ֣�������ϸ����

������������Ļ�����ʽ��Ҳ������ν����Ľṹ�����ӷֵ�������Դ���������ѧ��ͳ��ӡŷ��ϵ���Կ�������̬�İ������ֱ����Ƚ����ס����������������������������ֻ����ѷֱ���䣬��Ϊ����ļ����־䳣���������νӡ��ճ�̸����ߺ��������ʣ�����������ھ���ijһ�����һ�����仹�Ǽ������䡣���ڶϾ䣬�й����й��Ĵ�ͳ��������˵�ġ��䡱�������ڵı��������������Ǹ������һ���־䣬Ҳ������һ�����䣬������ֻ��һ�������һ�����֡��й���ʱ�ĶϾ䣬��Ҫ���ݴ���ij��̣�Ҳ�����ж��ķ��㡣������û�٩�Ļ������������������ԣ������о��������ʱ�ݴ���֮���Ϊ���࣬�����������塣����٩�����á�������ͨ���������������Ͷ������ӵ�һ�Ρ��������ҡ��������Լ��ĶϾ䣬�ϵýϳ�����������ͨ���Ļ��־��Ҳ�����ڷֱ��ͷ־��г��롣���˵��������ӵĴ�С�����й��������Ĵ�ͳ�ܲ�һ����

������ص�

�ú���ͬӡŷ��ϵ�������Ƚϣ�����ʾ��һЩ�ص㡣������û�д��α仯��������Ϊ������ġ��ǡ��š��ˡ������ȣ�û�ж����Ĵʻ����壬�ھ����ﲻ�ܶ������ã����Ǹ�����ʵ�ʺ�߱�ʾij������壬����Ҳ�д��α仯����β���ʡ�������ˣ�����ͬӡŷ�����е���β���൱��IJ���á��ǡ�ͬӢ�����ʾ���ʸ����ġ�-s���Ƚϣ��١��ǡ��������Ը����ڵ��ʵĺ�ߣ����ҿ��Ը����ڲ��еļ����ɷֺ�ߡ��硰��Ů�ǡ�������������ǡ���

��2������������û�е��������Ķ�������ѧ���ǡ��Ǹ���������ѧ��������һ���ǵ��������ǡ���ʹ��û��ǿ���ԣ��������Ǻ�ũ���ǡ��������˺�ũ���ǡ��������˺�ũ��ʾ�Ķ��Dz�ֹһ�����ˡ���ֹһ��ũ�����˼��

��3�����ǡ��ֵ�ʹ��Ҳû���ձ��ԣ�һ��ֻ�ܼ����˳ƴ��ʺ�ָ�˵����ʺ�ߣ�ָ�����ʺ�ӡ��ǡ����ǵ��÷��������⣬�����ǡ������ʵľ䷨����Ҳ�ܵ����ƣ��������˵��ѧ���ǡ�������˵������ѧ���ǡ�������˵��������ѧ����������˵��������ѧ���ǡ������š��ˡ�����ͬ���ǡ����������ƣ����Ƕ����Ը����ڶ����ߣ��硰��ɨ�ɾ��˴���������������о��������ŵ����⡱�������������δ������ķ����������ǵ�ʹ����һ��������ԣ��еij���һ��Ҫ�ã��еij��Ͽ��ÿɲ��ã��硰�㿴�����ˣ�û�У���������������˵������ȱ����ӡŷ�����������ϸ��������̬�仯��ȱ���ϸ��������̬�仯�����Ǻ���ͬӡŷ���Եĸ�������ɴ˲���һϵ�������ص㡣

��1�������Ǻ��������Ҫ��ֶΡ�a.ͬ�������أ�����ͬ�����ɲ�ͬ�Ĵʣ��硰ǰ�š��͡���ǰ�������ϱߡ��͡����ϡ���b.ͬ���Ĵʣ�����ͬ����ɲ�ͬ�Ķ���;��ӣ��硰���üƻ�����ͬ�ڡ��ƻ���������������Ⱥ�ڡ���ͬ�ڡ�Ⱥ�ڷ��㡱����һ��ú�ò���һ���¡���ͬ�ڡ�һ�����ò���һ��ú����c.�䷨�ɷֵĴ���һ���ǹ̶��ģ���������ǰ��ν���ں�����ǰ�������ں���˵ȵȡ�Ϊ����Ӧ�����ϵ���Ҫ����ʱ���Ըı������硰��û��ʲôӡ�͡���ʲôӡ��Ҳû�С���

��2���������;䷨�ɷֵĹ�ϵ�Ǵ��۸��ӵġ���ӡŷ���������;䷨�ɷ�֮����һ�ּĶ�Ӧ��ϵ������˵�������ʸ�ν���Ӧ�����ʸ���������Ӧ�����ݴʸ������Ӧ�����ʸ�״���Ӧ�����ʺ����ݴ�ֻ��ͨ�������ֶλ�䷨�ֶ�ת����Ϊ�����Գɷ�֮�������������λ���ϳ��֡�������Ȼ�����ʺ����ݴ���������ν�ﻹ��������������һ�����ӡ���������ʣ����˳䵱�������֮�⣬�������������״���һ������֮�£�Ҳ������ν�������ν��Ŵ�����ͨ���磺�����ӣ�³��Ҳ�����ִ�һ���DZ�ʾ���ӡ�����֮�࣬��:��������������������졣���������ǰ�ߴ���������Ͳ����ڱ�ʾ���Ӻ������ˣ��硰³Ѹ�㽭�ˡ������Ǹ��˴��۾�����ͷ�����ȵȡ�����ֱ�����ζ��ʣ��ڹź������dz����������硶��ׯ�����꡷:�����������䡣����ʷ�ǡ����𱾼͡�:���������֮�����ִ��������������ʱ�����ʡ���������ֱ�����ζ��ʣ��磺�������춯������������������������DZ�ʾij�ַ�ʽ���硰Ҫ��ò���ˡ�����ʱ��ʾʹ�õĹ�����ϣ���:���绰��ϵ��������ˮϴ�衱��������ʵ����:���������ʡ����ʡ����ݴ��Ƕ�ܵģ�����ӡŷ���Բ�һ����

��3�����ִ���������ڶ��Ӱ�����ʽ��a.��Щ�����ڴʲ��ܵ�˵������ƺ����ŵ��ˣ����Խ��������š���С�š��������ܽ������š���b.��Щ˫���ڴ�Ҫ����Ҳ��һ��˫���ڴʣ��硰���е��顱�����������١�����������Թ��������ͬʹ�á�����˵�ɡ����в顱��������������������Թ��������ͬ�á���c.˫���ڴʳ��������������һ������硰�Ƚ����顢���������ͼ��������������족�ȡ���������������д�������������ڡ�

��4������Ǻܶ������ж��е��������ִ�������ļ�Ʋ�����Ŀ�࣬�����������ص㡣a.����������ƽ�е����������һ��������硰��Сѧ��������ֲ����������ڡ��������Ѿ��й��������ӣ��硰�ϱ����������¾����顱����b.�����ָ���ƽ�еļ���硰�Ļ���(��ҵ�ִ�����ũҵ�ִ����������ִ�������ѧ�����ִ�������c.��Ƶĵ�λ����ʺͶ���֮�䡣һ�����ƴ���ȫ�ƣ���һ��������ʽ�Ķ����һ���棬��Ʊ�ȫ�Ƹ������̣�����һ���ʡ�ʵ���ϼ����һ�ֹ�����ʽ���õö࣬�õþã������ͱ��һ���ʣ����ºܶ��˶�������ԭ����һ������ˡ����磺�����ġ��Ƽ�����Ч����ó���ȵȡ�

��5���������зḻ�����ʺ������ʡ�

������о�

1919�ꡰ���ġ��˶���ǰ����о���1898��ġ�������ͨ�����й���һ��ϵͳ����������������ⲿ�����֮ǰ����о�û�г�Ϊ������ѧ�ơ��Ŵ������������ɢ��������������һ��������ѵڬѧ�ҵ�������һ�����������ۼҵ�������ѵڬѧ�о�����Ĵ��壬�����������ʱ��ȻҪע������������ĵĹ�ϵ�������漰������硶ʫ����С�š���馡�����ԭ�����ӣ��ֵ����ӡ�����ë��������ע�ͣ������ӣ������ֵ�Ҳ��������˵�������ֵܡ��ǡ������£�����ʩ�¡����硶ʫ�������š����䡷����������ʿ�����ٴ��档����ë��������ע�ͣ������������ڴ��档������˵����

��1��ԭʫ����ʵΪһ�䣻 �ڡ������Ķ��������٣�

��3�������桱��̫�����ǡ������Ĵ�����ԭʫʡ���˱�ʾ�����ġ��ڡ���ѵڬ����һ�ַ�ʽ������Ϊѵ����˵�Ľ��֡�����������������9000���ַ��������У�����ؼ��Խ��͡���ʹ����ʣ�Ҳ�Ӵ����ϼ���˵�����磺���ӣ����Ѵ�Ҳ������������֮��Ҳ��������������ר�Ž�����ʵ���������Ԫ��¬��γ�ġ��������������俵ġ����ֱ��ԡ�������֮�ġ������ʹʡ����ر��ǡ������ʹʡ�����֤�࣬���ŵij̶ȸߣ�����о�������������Ϊ���ͬ���ṹ�Ĺ�ϵ���У�����˵�����ǵ�������Ѱ����ֵ��ᄈ���硶���ֱ��ԡ����͡�����:����������ת�£�����֮�ǡ����������������������Ҳ�����硶��������¶��š����˶��֣���Ϊ������������ת��ȥ�����������Ծ�Ҳ���������Ͱ�����Ϊѵ��������������һ���ˡ�

Ȼ������ѵڬѧ�Ҵӹż��г����������Σ���δ�ܴ��÷��ϼ��Ը�����������һ�������Ǽ�λ�������ۼҺ���ѧ�ҡ����Ǹ����Լ�ʹ����ʵľ������������÷�����������ͬ������ĸ������ࡣ�ϳ������������ڡ����ĵ������¾�ƪ����˵�������ڷ�Ω���ǡ����ߣ�����֮�׳���֮�������ڡ����ߣ��˄���֮���壬���� �ա��ӡ�Ҳ�ߣ�����ĩ֮���ơ��� �ƴ�����Ԫ�ڡ������·��顷 ��˵������ν����죡�Ү�� �ա����ߣ��ɴ�Ҳ���ӡ������ɡ�Ҳ�ߣ�����Ҳ�������İ�������ھ��е�λ�÷�Ϊ���ס����С���ĩ���࣬����Ԫ������ʵı������÷�Ϊ�ɴǺ;������࣬�����������о�����Զ��Ӱ�졣���⣬�����ڴ���ʵ���У�Ҳע����ڹ����ϵ���ͬ������ƴ���ʼ�ĸ���ʫ��������̣����¾���Ӧ�Ĵ�������������ƵĹ��ܡ���Ÿ���������������������£��������𡣡�������������ҹ���������������ɫ��˭���������ʶ����ʣ����ʶԶ��ʣ��������������Ŀ���Ѿ���ʶ���ʵĹ���������δ�����ѧ��������ʵ�Ļ��֣���������ʵ�ʹ�á����������ڡ���Դ����˵��������ʫ��ͬ����֮�����ж��֡����֡��������֡��߰����ߣ����ѵ�ʵ�֣����Ҳ�ͨ������֮ѩ�������������ֺ�������������������������֮�࣬������Ī�ǡ����֡��ǿ�֮�࣬�����˵�����ȴҪ��֮������������������������ʵ�������ٶ��漰������Dz�û�з�չ��Ϊ���������ѧ������ʵ�ר��������ʴʵ�����ʣ���������顣��ѧ�Һ��������ۼҵ����������۵���ʫ�ĵĴ��������������ܽ����Խṹ�Ĺ��ɡ���ˣ���������ͨ����ǰ�ĺ�����о�ֻ�Ǻ����ѧ����ѿ��

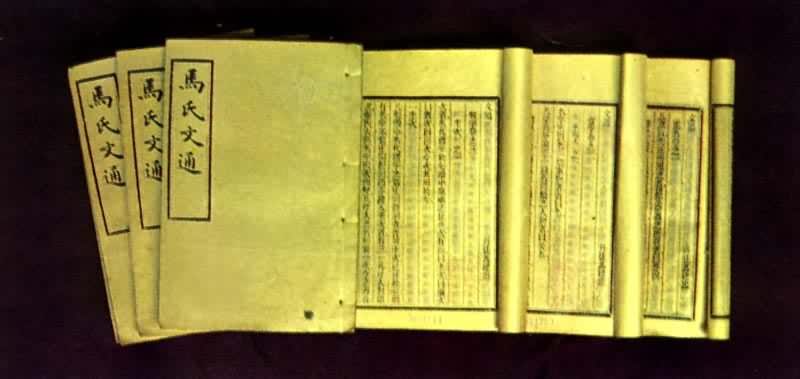

��������ͨ����д��Ŀ�ģ��ڰ��������Ķ������ʹ�����ԡ�������������������˵:�����货��ª��ȡ���顢������ʷ����������Ϊ�����Ĵ�����֮�ڣ��漰���ӡ���ߣ�Ϊ֮���ξ�ȣ����Ʋ�����������֮ͬ���������֮����Ž�֮��ƪ�������м䣬��Ȼ���ͣ������Ե����ͨ����Ϊһ�飬��Ի��ͨ����ȫ����֤������߰�ǧ�䣬����˵�Ѿ������Ծ�ʽ�Ĵ���ˡ������о�������һ����ģ��ӡŷ�������ϵ��ͬʱҲע�غ�����ص㣬���ٵط�ͻ����������Ŀ�ܡ��ں�����о��ϣ������ҵĿ���֮���Dz���ĥ��ġ���������ͨ���������ĺ�����о�����Զ��Ӱ�죬��Ҫ�м����档��һ�����Ӿ䷨���������ҵ�ʱ����������һ���������ڴʷ������ھ䷨������ȱ�ٴ��α仯����������ӡŷ�������������ʵ���ʽ�ص㡣��ˡ�������ͨ������ȫ��10������8�������࣬��Ī����ϵ�䷨���������ڶ������ִ������������������˵:���岻ͬ����������ɣ������������������ɶ�������˵:�������壬�����࣬����֪���࣬����֪����֮������������������������һ�ࡣ�ú����ӡŷ������ȣ����֣������ʣ�ȷ��һ���ص㡣��������Ϊ�����ǡ����������������Ե�����Ϊһ�ࡣ

�˺�½������������������ԡ�������ͨ��Ϊ�����������ټ���������ʿ�ȵġ��еȹ��ĵ䡷(1907)��ע���ֺʹʵ����𣬽�Ϊ��������������Ҳ����һЩ�ı䡣(����ͼ)

1919�ꡰ���ġ��˶���1949�����о�

1919�ꡰ���ġ��˶���1949�����о�

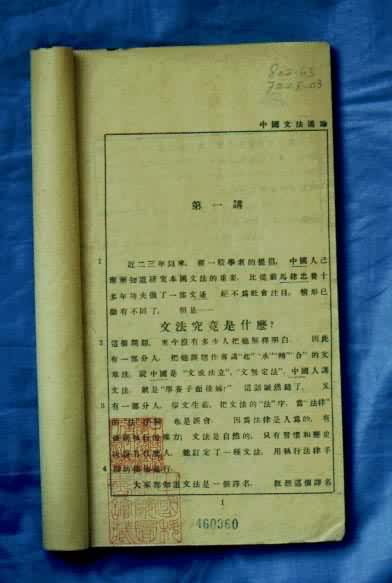

�ӡ����ġ�ʱ�ڿ�ʼ��������о��߽����ԡ�������ͨ�������� ��ͼ�����ĸ�����ġ��й��ķ�ͨ�ۡ���1920��(����ͼ)������Ӣ������ѧ��H.˹ά�صġ���Ӣ�������Ӱ�졣�������ġ����ķ�֮�о���(1922)���������������������ͨ���³���ġ����ķ��ݴ�����1922���ڴ��������Ϸֱ��úͻ��ã����ڱ�ʶ���Է��������Ľ����Ժ����������ġ���ڹ��(1928)�͡��ߵȹ��ķ���(1930)���������ݴ���ͬ��ֻ�DZ��ŷ�ʽ���������ߵȹ��ķ��������ϵ�롶������ͨ�����������ϸ��������������

����Ϊ�о�����������������ġ����������ķ���(1924)��Ϊ�������Ȿ���״����䱾λ�����ϵ���ڴ������������š������Ʒ�������Ʒ�����ھ��ӷ������棬��ȡ�����������Ϊ���ĵķ���������J.C.��˹�ƶ��µġ�Ӣ�����(1910)���ο���ȷ�����ӳɷ֡�ͬʱ������A.��µ��˵�ͼ�ⷨ����ʾ���ӷ����Ľ�����Ȿ������ӡ�����ѧ�磬�ر����ڴ���ѧУ�����ѧ�ϣ�Ӱ��ܴ�

��θ��ݺ����������ص����о����������������ѧ�����������⡣�������³�����˶Դ˷�����ԭ���Ե������30���ĩ��չ���ķ������������ۣ����š������й��ķ���ʵ���辵������֪������ǰ�˳�˵���Կ�ѧ�ķ��������ϵ�̬�ȵ����й��ķ���ϵ����(���й��ķ������۴������ԣ�������ۣ�Ϊ������о��еĻ�еģ�¡�Ϊ���º�����о�����˼���ϡ������ϵ�����

40�������һЩ����ѧ�Ƚ����������ѧ���ۣ������Ӻ����ʵ�ʣ�д��һ��������������ġ��й��ķ�Ҫ�ԡ�(3����1942��1944)�������ġ��й��ִ����(�ϲ�1943���²�1944)����һʱ�ڵ�˶�������й��ķ�Ҫ�ԡ������ԺͰ����գ�������������д�����ʾ��ۡ�̽���˾��Ӻʹ���֮��ı任��ϵ��ϸ�����롣�������ۡ������巶��Ϊ����д����䷨��������Ϊֹ�Ժ���䷨����ȫ�����������Ψһ���������й��ִ����ʮ�����Ӻ�����ص㣬�ر����ھ䷨����д���棬���ƶ�������о����ش�Ӱ�졣�Ȿ���ھ������������Ըʽ������ʹ��ʽ��������ϵʽ����������ʽ����������ʽ����������ʽ���ȣ����ں������о��������������������á���40�����ѧ���ǿ�ʼ���ӽ���������о�������ƫ�شʻ㷽�棬�����������עĿ����������������һЩר���о���

1949����������о����۴ӹ�ģ�����ӳɹ������������˲ſ�����ȡ�úܴ�ɼ�����һʱ�ڵ���о��������ص㣺

��1��ע�����ʵ����Ч�á�1951�꡶�����ձ�����������������ȫ��������ȷ��ʹ��������ԣ�ͬʱ���������桢����������ġ���ǽ����������������������֪ʶ������ָ�����Ե����á����ǣ�����ѧϰ��ĸ߳����о������߶�ʮ�������֪ʶ���ռ���������������ѧ��չ���ѧ�����ͬʱ���֪ʶҲ��Ϊ�ߵ�ѧУ���ִ�����ε���Ҫ���ݡ�

��2����չ��ȫ���Ե�ר�����ۡ�Ӱ��������3�Σ�������������ۡ�����ͱ�����������ۡ�������������ۡ����������������1953�꿪ʼ�ģ�������һ��࣬���۵���Ҫ�����ǣ�a.����ʲô�����ִ��ࣿb.���������̬����?����ͱ��������������1955��7�¿�ʼ�ģ�������һ�����ҡ����۵�����������:���������ͱ�����ж��Ǹ������壨ʩ�ܹ�ϵ������������ʽ�������䷨�ɷֵı�־��ʲô��������������ۣ�����˵��ǰ�������۵ļ�������Ϊ������������������ⶼ����������������ء����������ϵ�����������Ŀ�ġ������Լ��йص����ۣ��Ǹ����������⡣���۴�1981�꿪ʼ����ʱһ��ࡣ���۵���Ҫ�����dzɷַ����������Ĵʷ��������Ͳ�η�������ֱ�ӳɷַ��������������ӣ����Ǹ��Ե���Ӧ�Ժ;��������������ַ����Ƿ�ì�ܣ��ܷ��ϣ��������⼸�����۵IJ���֮�У������ں������������������ϵͳ�����ģ���������ġ�������������⡷(1979)��

��3������������ִ��ѧ���ۡ������ṹ����ѧ�ɵ�ѧ˵��50����������й���������ժ����Ԫ�εġ��������š������ۿ�ʼ���������ڡ��й����ġ������صġ�����������������������һ���̶���������ֱ�ӳɷַ���������ȫ����Χ�ڲ�����Ӱ�졣60�����������ƪ�����ں��������ִ�����ѧ���۵����ģ���������ġ�˵�����ɡ��͡���š���(1962)�������ڡ����Ե�λ��ͬһ�ԡ��ȵȡ�(1962)��������ġ�˵���ġ���(1961)�͡��䷨�ṹ��(1962)��ͬʱ������һЩ�ѧ�ߣ���ȡ�ִ�����ѧ�ķ��������������Ҳȡ��������עĿ�ijɼ���

- �ο���Ŀ

- �����ң���������ͨ��������ӡ��ݣ�������1983��

- ����:���й�����ѧʷ����ɽ����������磬̫ԭ��1981��

- ����:������ʷ�塷(�в�)����ѧ��������������1958��

- ������:����������ļ�������������������ӡ��ݣ�������1984��

- �������ȣ����ִ������������������ӡ��ݣ�������1961��

- �������������塷������ӡ��ݣ�������1982��

- ��Ԫ�������������룺������������������ӡ��ݣ�������1979��(Yuen��Ren��Chao�� A��Gr��mm��r ofSpoken��Chinese�� University of California Press��Berkeley��Los Angeles��London��1968.)

- ����ɽ���������ѧʷ�������Ͻ��������磬��ɳ��1983��