[拼音]:Zhongguo qikan

[外文]:China’s periodicals

中国期刊的萌芽可以追溯到汉唐时期和宋代的“邸报”。明清时期的《京报》、 “宫门抄”、 “内阁官报”等也可视作期刊的雏形。现代意义上最早的中文期刊,是1815年8月英国传教士马礼逊在马六甲创办的《察世俗每月统记传》。1833年,在广州有由传教士郭士立主持的《东西洋考每月统记传》(后迁至新加坡),主要刊登宗教、政治、科学和商业方面的消息与文章。直到中日甲午战争前后,中国只有《六合丛谈》、《中西闻见录》、《赢寰琐记》、《万国公报》、《四溟琐记》、《格致汇编》、《寰宇琐记》、《侯鲭新录》、《中西教会报》等十几种中文期刊。

戊戌变法至辛亥革命前后,维新派把期刊作为鼓吹变法的工具,各党派团体和爱国人士也纷纷创办期刊宣传自己的主张, 因而期刊一度活跃, 数量曾达几百种。如强学会主办的《中外纪闻》,梁启超担任主笔的《时务报》(旬刊),南学会主办的《湘报》,同盟会主办的《民报》。此外影响较大的还有《清议报》、《新民丛报》、《新小说》、《教育杂志》、《农学报》、《东方杂志》等。

五四运动前后, 在新文化运动的影响下, 中国的期刊得到了进一步的发展,成为宣传科学与民主的工具。这时中国的早期的马克思主义者创办了宣传马克思主义的刊物。一些进步团体和个人也出版了一批提倡新文化的刊物。这一时期影响较大的刊物有陈独秀主办的《新青年》, 李大钊主办的《每周评论》, 毛泽东主办的《湘江评论》,茅盾主编的《小说月报》,郭沫若、成仿吾主编的 《洪水》,中国左翼作家联盟出版的 《萌芽》、《北斗》等。

中国共产党重视发挥期刊的作用,1921年建党后创办的期刊有《劳动月刊》、《向导》、《先驱》等。抗日战争前后,期刊一度有所发展,影响较大的有邹韬奋主编的《生活》周刊, 以及《读书生活》、 《中国农村》与《抗战三月刊》等。但由于当时国民党政府采取种种控制手段,中国的期刊没有得到正常发展,至1949年,全国仅有期刊 257种,印数为2000万册。

中华人民共和国的成立,期刊成为社会主义出版物的一个重要组成部分, 期刊肩负着宣传马克思列宁主义、毛泽东思想, 宣传中国共产党和人民政府的路线、方针、政策,传播和积累科学文化知识,丰富广大人民群众的精神文化生活,促进中外文化交流的重要任务。期刊是密切领导和群众关系的桥梁。人民通过期刊反映自己的愿望和要求,行使自己享有的言论和出版自由的民主权利。期刊在科学研究、生产建设和教育工作中发挥重要作用,传播积累一切有益人类文明进步的思想和观点,繁荣社会主义的文艺创作,丰富广大人民群众的精神文化生活。

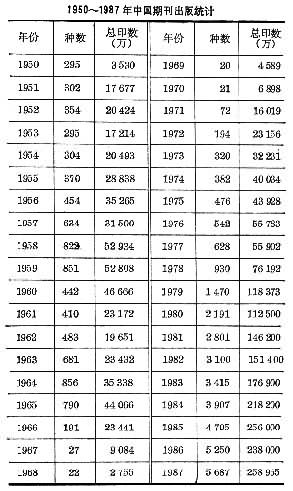

中华人民共和国成立以来,期刊的发展大体可分四个阶段:1949~1956年。对旧社会遗留下来的期刊进行了整顿和改造,查禁了少数反动刊物,取缔了宣扬腐朽文化的黄色刊物,同时积极组织创办为社会主义服务的期刊。端正期刊的社会主义方向,出现了初步繁荣的局面。期刊种数从1949年的 257种增长到1956年的 454种。印数从2000万册增长到 35265万册。

1957~1965年,这一时期在党的“双百”方针指引下,期刊曾一度迅速增长。但由于1958年后“左”的错误的影响,期刊的种数和印数曾一度大幅度下降。1962年以后,在党的正确方针指导下,期刊又相应地得到恢复和发展。至1965年期刊的种数和印数分别达到 790种和 44066万册。

1966~1976年,由于“文化大革命”的影响,全国绝大部分期刊被迫停刊,至1969年全国期刊种数仅剩20种,印数为4589万册。1971年以后,期刊有了一定的恢复,至1976年中国期刊的种数恢复至542种,印数至55783万册。

1977年以后,中国的期刊出现空前繁荣的局面,特别是1978年中国共产党十一届三中全会以后,在党的解放思想和实事求是的方针指导下, 期刊的数量、 质量、品种全面发展,种数从1977年的 628种发展到1987年的5687种,印数从 55902万册发展到258965万册。