[拼音]:Houtao badaqu

[外文]:8 Canals at Houtao of Huanghe River

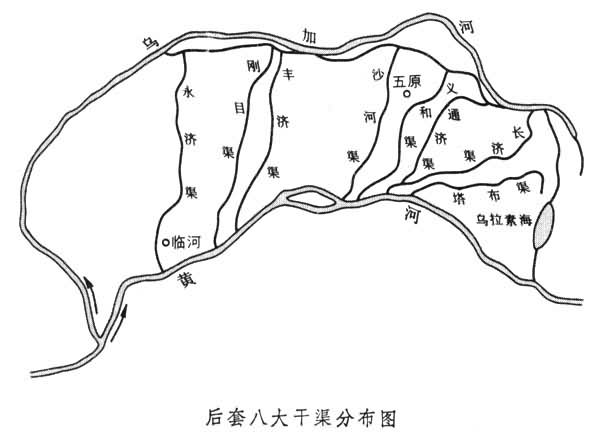

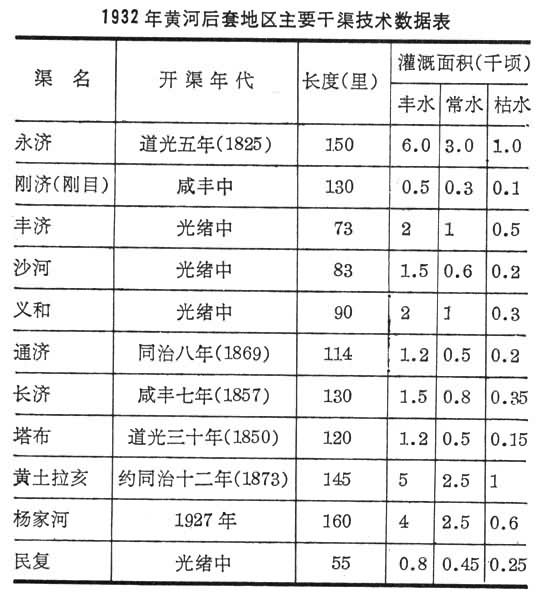

清代黄河后套八条引黄灌渠。位于今内蒙古自治区巴彦淖尔盟,南临黄河,北界乌加河。自西而东是:永济渠(又名缠金渠)、刚目渠(又名刚济渠)、丰济渠、沙河渠(又名永和渠)、义和渠、通济渠(原名老郭渠)、长济渠(又名长胜渠,见彩图)和塔布渠(原名塔布河)(见图)。各渠都自黄河引水,退水到乌加河。黄河后套水利开始于汉武帝元朔年间(公元前126前后),唐代也曾在此开辟陵阳渠等,清乾隆以后,水利发展较快。但黄河水位常有变化,渠道亦常淤断或重开,所以渠长及灌田面积,历年变化甚大。这些渠道多由民间私人组织开凿,开一渠有历十多年或几十年的,主要依据技术人员的经验进行施工。进口缺乏控制,引水量决定于黄河水位高程和主流流向,渠首比降较缓,清淤工程量很大。光绪二十九年(1903)清政府任命贻谷为垦务大臣,由国家强行赎买河套渠道和沿渠田地,统一灌区管理,进行较大规模整顿,增加了灌溉面积,订立了收取水费制度,灌区维修经费得到一定保证。1932年冬包西水利局调查了灌区中十一大干渠主要技术数据(见表)。20世纪40年代刚济渠并入永济渠、黄土拉亥改名黄济渠,另加最西面之乌加河合称十大干渠。民复渠较小,且经常从塔布渠借水,不在十大渠之内。

河套灌溉有春水(消冰水)、桃花水(三月水)、热水(四月水)、伏水、秋水、冬水之分。伏水肥沃,灌溉效果最好,秋水次之,春水最差,冬水则用以冲刷渠道,减少清淤量。引水渠口形式因地制宜,位于上渠的渠口,因河水位较高,为避免直接迎溜,只引“倒漾水”;位于下游的渠口则需加设引水坝;而中间的渠口,设于凹岸下游即可。