[拼音]:huaxue wuzhi lianhe zuoyong

[外文]:joint action of chemicals

两种或两种以上的化学物质,共同作用于机体所产生的综合生物学效应。

类型

化学物质的联合作用通常分为四种类型:

(1)增强作用(协同作用)。联合作用物质的总作用强度大于其中各个成分单独作用强度的总和,即其中某一成分能促使机体对其他成分的吸收加强、降解受阻、排泄延缓、蓄积增多或产生高毒代谢产物等,从而使毒性增强。如农药马拉硫磷和苯硫磷的联合作用即属于增强作用,因为苯硫磷能抑制肝脏中降解马拉硫磷的酯酶,使马拉硫磷的降解受阻,毒性增强。

(2)相加作用。联合作用物质的总作用强度,等于其中各成分单独作用强度的总和。各成分之间均可按比例取代另一种成分。当各成分的化学结构相近、性质相似、靶器官相同或毒作用机理相同时,其生物学效应往往呈相加作用。丙烯腈和氰氢酸的联合作用便是一例。

(3)独立作用。各成分产生的毒作用机理彼此各不相同,互不影响。由于各成分对机体的侵入途径、方式、作用的部位是各等都不相同的,因而所产生的生物学效应也彼此无关。各成分不能按比例互相取代。独立作用产生的总效应低于相加作用,但不低于其中活性最强者。

(4)拮抗作用(抑制作用)。联合作用物质的总强度小于其中任何一种成分的单独作用强度,即其中某一成分能促使机体对其他成分的降解加速、排泄加快、吸收减少或产生低毒代谢产物等,从而使毒性降低。例如亚硝酸盐和氰化物的联合作用就是拮抗作用。

确定方法

确定联合作用的类型,尚无标准方法,目前常用的方法有五种:

(1)过筛试验。将联合作用物按相加作用预测的半数致死量LD50,给予实验动物,其死亡率大于或等于80%为增强作用;小于或等于30%为拮抗作用;在两者之间为相加作用。

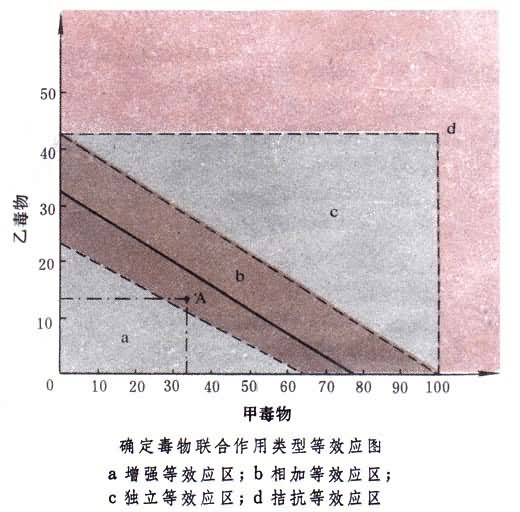

(2)等效应图法。用作图的方法来评定甲、乙两种毒物的联合作用,其步骤是:先在坐标纸上画出坐标,在纵横轴上分别标出甲、乙毒物的LD50及其95%可信限的剂量(见急性毒作用),然后将这两种毒物的相应参数点用线联接起来,中间实线为两毒物的LD50剂量的连线,上下两条虚线为95%可信限剂量的连线。全图划分为四个等效应区,虚线间的范围为相加等效应区;下侧虚线为弦的直角三角形内为增强等效应区;上侧虚线为弦的直角三角形内为独立等效应区;在上侧直角三角形以外为拮抗等效应区。当需要确定此甲、乙两种毒物的联合作用的类型时,可将实验获得的两种毒物的联合LD50中的各自含量分别标在纵横坐标轴上,并垂直于轴延伸相交于一点,若此点(如图中A点)落在相加等效应区内为相加作用;若落在其他等效应区内即为与该区相应的联合作用。图表示三氧化二砷与氯化汞(每公斤的毫克数)的联合作用为相加作用。这是近年来修正后的等效应图。以往一直将此图划分为三个等效应区,没有分出独立等效应区。即在相加等效应区以上的均被定为拮抗等效应区。

(3)计算法。运用下列D.J.芬尼(1952)提供的相加作用的数学模式,计算出混合毒物的LD50的预期值P,并求出它与LD50的实测值O的比值。根据比值的大小,便可确定联合作用的类型。计算预期值P的公式如下:

式中A、B、C……N为各成分单独的LD50。α、b、c……n为各成分在混合毒物中占的相对含量 (α+b+c……+n=1)。当P/O比值在1左右的一定范围内为相加作用;小于此范围为拮抗作用;大于此范围为增强作用。此范围的宽窄,可根据受试物的理化性状和毒作用特性,并结合实验指标的灵敏、准确程度确定。M.L.凯普林格等(1967)用15种有机农药配对进行联合毒性试验,认为P/O比值在0.57~1.75之间为相加作用。H.F.史密斯等(1969)用27种工业有机毒物配对进行联合毒性试验,认为比值在 0.4~2.7之间为相加作用。

(4)统计学处理。即将单项毒物进行毒性试验的结果与联合毒性试验的结果进行统计学的显著性检验,根据其差别有无显著性来确定联合作用的类型。

(5)如实验结果非常明显,可直接描述,综合分析,作出判断。

影响联合毒作用的因素很多,例如动物种属、毒物剂量、毒物配比、摄入次序、摄入方式、间隔时间、观察指标,以至混合物的pH值等,均可影响其生物学效应。因此,实验结果不可轻易外延。