[拼音]:jiemian tuanliu

[外文]:interfacial turbulence

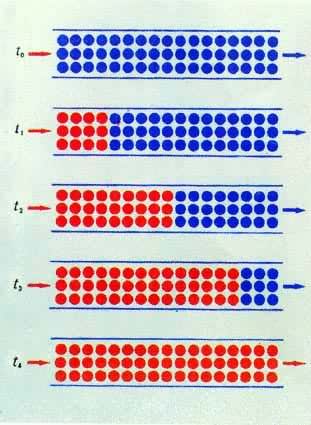

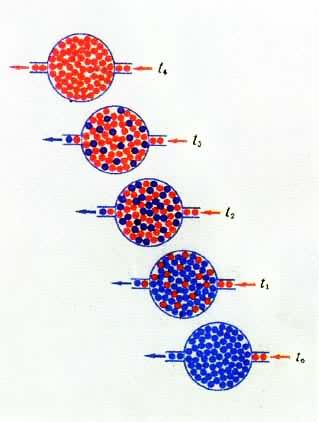

进行相际传质时可能出现于两流体相界面处的波纹、扰动或液滴迸发等表面活动现象(见彩图)。它可借助于干涉仪照相等方法进行观察。界面湍流可能显著加速相际传质,因而引起广泛注意。

多年以前,人们就观察到一些在水中无须搅拌而自发发生乳化的现象(图1)。直到1950年,化学工程师才开始注意到这类现象对两液相界面附近传质的影响。J.B.刘易斯和H.R.C.普拉特用悬滴法测定界面张力的过程中,发现了液滴的不规则脉动和表面运动。刘易斯还观察到存在明显的界面扰动时,传质速率特别高。现已证实,这一类现象并不罕见。

界面湍流的本质至今尚未被充分理解,但大量的观测表明,它不是由流体主体运动引起的界面附近的脉动或旋涡运动,而是由于质量传递的进行,局部浓度发生改变,引起界面张力的随机变化,因而导致界面的不稳定。这种不稳定性造成波纹,有时造成规则形状的旋转体,产生表面与主体之间的循环。这种现象称曼拉哥尼效应。

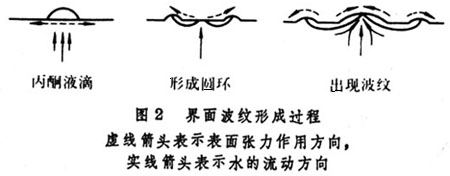

曼拉哥尼效应可用以解释在界面上产生波纹等现象。例如:如果在水面上加上一滴丙酮(图2),当时传质推动力很大,传质速率很高,在瞬间形成一些界面张力梯度很大的区域,使得丙酮扩展很快,以致扩展丙酮的动量大得会将原液滴中央部分的液膜拉破,使液膜下的表面暴露出来。这样就形成了一个扩展着的低表面张力的丙酮圆环和一个高表面张力的水的中心区域。在表面张力作用下,液体又从向外扩展着的丙酮膜流向圆环中心,这些流体的动量又会使中心部分的液面隆起,产生波纹。如果双组分混合物界面张力的变化趋势与前述的情况相反,即加入液滴发生传质而使界面张力增加时,则不会产生波纹运动,此时界面保持稳定。界面湍流和曼拉哥尼效应的进一步研究,将有助于加深对相际传质机理的认识,并可望在工业生产中获得应用。