灰眉岩鹀(学名:Emberiza cia,英文名:Rock Bunting)是鹀科鹀属的小型鸣禽,又叫淡灰眉岩鹀,英文名直译为岩鹀。体型约16厘米。在中国仅分布于新疆西北部、西藏等地,常见于海拔200-4000m 间以及常见于山麓、丘陵、平原及山地等处的灌木丛、草丛、耕地、森林林缘、河谷阶地或岩石等开阔地。该物种的模式产地在欧洲西部。戈氏岩鹀曾作为灰眉岩鹀的亚种,现已作为独立鸟种,广泛分布于国内。

中文学名:灰眉岩鹀

拉丁学名:Emberiza cia

英文俗名:Rock Bunting

命名作者:Linnaeus, 1766

中文目名:雀形目(Passeriformes)

中文科名:鹀科(Emberizidae)

中文属名:鹀属(Emberiza)

繁殖区:古北界 : sw, sc

中国野生鸟类:

《中国鸟类野外手册》:鸟种编号#1305

中国三有保护鸟类:有益的或有重要经济、科学研究价值的

世界自然保护联盟(IUCN)

红色名录保护级别:无危物种

Least Concern(LC)

受威胁程度较低,保护现状比较安全

主要羽色:栗色/棕色

次要羽色:灰色

外形特征

灰眉岩鹀:形态特征图

灰眉岩鹀:形态特征图

体型略大(16厘米)的鹀。特征为头具灰色及黑色条纹,下体暖褐色。雌鸟似雄鸟但色暗。与戈氏岩鹀的区别在头部条纹黑色而非褐色,且头部的灰色甚显白。亚种stracheyi较小,下体色深,腰棕色较深。亚种stracheyi及par均具皮黄色的翼斑。

虹膜-深红褐;嘴-灰色,嘴端近黑,下嘴基黄或粉色;脚-橙褐。

叫声:鸣声甚悠长,加速成清晰的啾啾短句声似鹪鹩或芦鹀。叫声为尖而拖长的tsii;告警时加长并重复。其他叫声包括短促的tiip,唧啾声及卷舌音trrr。

灰眉岩鹀:形态特征图相似鸟种的区别辨识

灰眉岩鹀:形态特征图相似鸟种的区别辨识

灰眉岩鹀与戈氏岩鹀的区别:

(1)灰眉岩鹀仅分布于新疆、西藏的西北部,而戈氏岩鹀广泛分布于国内;

(2)灰眉岩鹀的侧冠纹为黑色,而戈氏岩鹀的侧冠纹为栗色。

(3)注意:郑光美著的《中国鸟类分类与分布名录》中将本种(Emberiza cia)命名为淡灰眉岩鹀,而将戈氏岩鹀(Emberiza godlewskii)命名为灰眉岩鹀。

灰眉岩鹀

灰眉岩鹀

戈氏岩鹀:侧冠纹栗色

戈氏岩鹀:侧冠纹栗色

地理分布

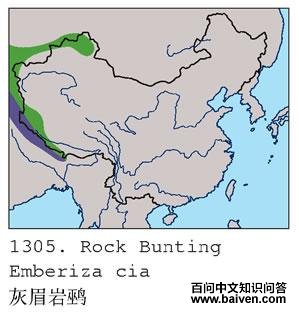

灰眉岩鹀:地理分布图

灰眉岩鹀:地理分布图

分布范围:西北非、南欧至中亚和喜马拉雅山脉。

分布状况:地方性常见留鸟,高可至海拔4000米。亚种par在新疆西北部阿尔泰山及西天山;stracheyi于西藏西南部札达、噶尔及普兰地区。

生活习性

灰眉岩鹀

灰眉岩鹀

灰眉岩鹀

灰眉岩鹀

迁徙:主要为留鸟,一般不迁徙或部分迁徙或游荡

生境:栖息于裸露的低山丘陵、高山和高原等开阔地带的岩石荒坡、草地和灌丛中,尤喜偶尔有几株零星树木的灌丛、草丛和岩石地面,也出现于林缘、河谷、农田、路边以及村旁树上和灌木上,海拔高度500-4000m。

食性:主要以草子、果实、种子和农作物等植物性食物为食,也吃昆虫和昆虫幼虫。植物性食物除大量的杂草种子外,还有小麦、燕麦、荞子等农作物;动物性食物主要有鞘翅目金龟甲、步行虫,以及半翅目、鳞翅目和直翅目昆虫及昆虫幼虫。

习性:常成对或单独活动,非繁殖季节成5-8只或10多只的小群,有时亦集成40-50只的大群。白天在地上边走边啄食,不时发出‘jier、jier’的叫声。秋冬季多活动在向阳河谷两侧的农田、草坡或村旁附近农地上,当人接近时,则从地上飞起栖停在附近树上,稍后又陆续下地或飞走,通常不远飞,一般飞10-20m后又落地或钻入灌丛和草丛中。繁殖期间常站在灌木或幼树顶端、突出的岩石或电线上鸣叫,鸣声洪亮、婉转、悦耳、富有变化。常常边鸣唱边抖动着身体和扇动尾羽。

生长繁殖

灰眉岩鹀:鸟卵

灰眉岩鹀:鸟卵

灰眉岩鹀:筑巢

灰眉岩鹀:筑巢

(下文的文字内容为戈氏岩鹀的描述,仅供参考:)

繁殖期4-7月。最早一窝曾发现于4月14日在昆明近郊山坡草丛中,当时窝内已有4枚卵;李德浩等1963年4月29日也在青海南部玉树针叶林林缘草丛中发现一窝,已产有4枚卵;最晚在7月初至7月末还有正在产卵的巢,如李桂垣等(1985) 7月1-12日就曾先后在四川西部甘洛一带获得12个分别带有卵的巢,郑光美亦在7月8日在北京地区的百花山山坡草丛中发现一窝有4枚卵的巢(傅桐生等1998)。很显然,无论是南方还是北方,7月份仍有部分个体在产卵繁殖,但大量繁殖主要集中在5-6月。

繁殖期开始的早晚除与海拔高度、纬度和气候条件有关外,与个体年龄或许也有一定关系。1年繁殖2窝,少数或许3窝。营巢于草丛或灌丛中地上浅坑内也在小树或灌木丛基部地上或在离地1-2.5m的玉米地边土埂上或石隙间营巢的(李桂垣等1985;吴至康等1988)。巢呈杯状,外层为枯草茎和枯草叶,有的还掺杂有苔藓和蕨类植物叶子,内层为细草茎、棕丝、羊毛、马毛等,有的内层全为羊毛或牛毛,偶尔也垫有少许羽毛。巢的大小据李桂垣等(1985)在四川对12个巢的测量为外径8.0-11.5cm×10.5-16cm,平均9.1cm×11.5cm,内径5.0- 6.0cm×5.0-6.5cm,平均5.6cm×6.0cm,高5.5-6.5cm,深3.0-6.5cm。李德浩和吴至康等分别在贵州和西藏测量的结果亦很相似,外径为8-12cm,内径为5.0-8.5cm,巢高5.0-9.6cm,深4.0-6.0cm。营巢主要由雌鸟承担,每窝产卵3-5枚,多为4枚。卵的颜色变化较大,有白色、灰白色、浅绿色、灰蓝色或土黄色等,其上被有紫黑色或暗红褐色点状、棒状或发丝状深浅两层不同的斑点和斑纹,尤以钝端较密,常形成圈状。卵的大小等测量的22枚卵为19-22.5mm×14.5-16.3mm,平均21.2mm×15.5mm,重2.5g。测量的10枚卵为20-23.5mm×15-17mm,平均21.9mm×16.1mm,重2.8-3.5g,平均3.18g,较前者稍大。

孵卵由雌鸟承担,孵化期11-12天。雏鸟晚成性,雌雄鸟共同觅食喂雏,每日喂雏时间长达12小时,一般每小时喂2次,最多每小时达4次,雏鸟留巢期约12天。繁殖期间天敌主要有雀鹰、大嘴乌鸦和双斑锦蛇。