褐胁雀鹛(学名:Alcippe dubia,英文名:Rusty-capped Fulvetta)是幽鹛科雀鹛属的鸟类,因额部锈红色,英文名直译为锈顶雀鹛。分布于印度、缅甸以及中国大陆的云南、四川、贵州、湖南、广西等地,多见于林缘耕地灌丛、常绿阔叶林、针阔混交林、阔叶林下灌丛以及林下地面。该物种的模式产地在缅甸Muleyit。

中文学名:褐胁雀鹛

拉丁学名:Alcippe dubia

英文俗名:Rusty-capped Fulvetta

命名作者:Hume, 1874

中文目名:雀形目(Passeriformes)

中文科名:幽鹛科(Pellorneidae)

中文属名:雀鹛属(Alcippe)

繁殖区:东洋界 : Himalayas to c Vietnam

中国野生鸟类:

《中国鸟类野外手册》:鸟种编号#1116

世界自然保护联盟(IUCN)

红色名录保护级别:无危物种

Least Concern(LC)

受威胁程度较低,保护现状比较安全

主要羽色:灰色

次要羽色:褐色

外形特征

褐胁雀鹛:形态特征

褐胁雀鹛:形态特征

体大(14.5厘米)的褐色雀鹛。顶冠棕色,上体橄榄褐色。显眼的白色的眉纹上有黑色的侧冠纹,下体皮黄色而无纵纹。与褐顶雀鹛的区别在脸颊及耳羽有黑白色细纹,体型较大。

虹膜-褐色;嘴-深褐;脚-粉色。

叫声:叽喳作叫。鸣声为chee-chee-chee-chee-chee-hpwit。

地理分布

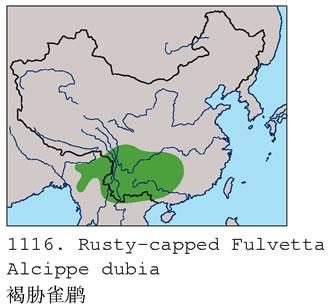

褐胁雀鹛:地理分布图

褐胁雀鹛:地理分布图

分布范围:喜马拉雅山脉东段至缅甸、印度支那北部及中国西南。

分布状况:不常见留鸟。亚种intermedia见于云南怒江以西;genestieri见于云南其余地区、四川南部、贵州、湖南西部及广西西南部。

国内分布:国内分布于四川东南部秀山、南川、南部屏山、西南部米易、会东、木里、盐源、雷波、凉山,贵州北部习水、绥阳、遵义、西北部威宁、大方、东北部江口、中部贵定、龙里、都匀、东南部从江、榕江,云南西北部贡山、增口、德钦、宾川、丽江、西部维西、泸水、腾冲、盈江、维西、凤庆、大理、镇康、耿马、永德、西南部西盟、沧源、澜沧、南部西双版纳、元阳、东南部文山、东北部盐津、永善、中部昆明、景东,湖南和广东等地。

国外分布:印度阿萨姆和缅甸。

生活习性

褐胁雀鹛

褐胁雀鹛

主要栖息于海拔2500m以下的山地常绿阔叶林、次生林和针阔叶混交林中,也栖息于林缘疏林灌丛草坡和耕地以及居民点附近的稀树灌丛草地。

常成对或成小群活动在林下灌木枝叶间,也在林下草丛中活动和觅食。频繁地在灌丛间跳跃穿梭或飞上飞下,有时亦见沿树干螺旋形攀缘向上觅食,边活动边发出‘嘁、嘁、嘁’的叫声。

主要以甲虫、蝗虫、蝽象、步行虫、鳞翅目幼虫等昆虫和昆虫幼虫为食,也吃虫卵和少量植物果实与种子等植物性食物。

生长繁殖

褐胁雀鹛

褐胁雀鹛

繁殖期4-6月。营巢于林下植物发达的常绿阔叶林中,海拔高度1000-2500m,巢多置于林下草丛中地上。巢呈杯状,外层由玉米叶、枯草、树叶、竹叶等材料构成,内层为细的草茎、根和树叶及纤维。

测量的一巢,外径为13.5cm,内径8.4cm,高9.5cm,深7.6cm。每窝产卵3-5枚,卵椭圆形,白色或乳白色、密被有红褐色斑点,卵的大小为19-20mm×15-16mm,重1.5-2g。雌雄轮流孵卵,雏鸟晚成性,刚孵出的雏鸟全身裸露。

亚种分化

褐胁雀鹛

褐胁雀鹛

褐胁雀鹛西南亚种(学名:Alcippedubiagenestieri)。分布于越南、老挝以及中国大陆的云南、四川、贵州、湖南、广西等地。该物种的模式产地在云南茨菇。

褐胁雀鹛滇西亚种(学名:Alcippedubiaintermedia)。分布于缅甸以及中国大陆的云南等地。该物种的模式产地在缅甸禅邦LoiMai。