[拼音]:huaxue gongye

[外文]:chemical industry

又称化学加工工业,其范畴视各种具体情况有所不同。广义地说,泛指生产过程中化学方法占主要地位的制造工业。因为这些工业都是经过反应过程实现原料向产品的转换的生产部门,故也称过程工业。但通常采用狭义的定义,把金属、石油产品、建筑材料、纸张、皮革、食糖和食用化学品等的生产均列为独立的工业部门,或者划归其他工业部门,而不包括在化学工业之内。在化学工业的范围中,如果着眼于化工产品,则通常包括无机化学工业(见无机化工)、基本有机化学工业(见基本有机化工)、高分子化学工业(见高分子化工)和精细化学工业 (见精细化工),它们分别生产无机物、基本有机化工原料、聚合物和精细化学品。如果再考虑到原料来源和加工特点,还有石油化工、煤化工、天然气化工、油页岩加工等,这些部门可概括为燃料化工(在这个概念中有时也把石油炼制工业包括在内)。至于农林化工和许多无机矿物的化学加工,则可分别归属于基本有机化工和无机盐工业,后者当然是属于无机化工范畴。在化学工业各部门之间,由于原料与产品的关系,而存在着相互依存和相互交叉的关系。例如:合成气是燃料化工的产品,又是无机化工(如合成氨)和基本有机化工(如甲醇)的原料;乙烯、丙烯等大量石油化学品,都是基本有机化工原料,也分别是聚乙烯、聚丙烯等聚合物的单体;二氧化钛既是无机盐工业的产品,又是颜料工业的产品;硝酸铵既可用作化肥,也可用作火炸药;聚丙烯酰胺既是高分子化工的产品,又是一种油田化学品、水处理剂,后者都属于精细化学品,等等,不胜枚举。这说明化学工业所属部门的划分不是绝对的,它依划分的角度而异,也随着生产的发展阶段和各国情况的不同而有所变化。

按中国工业统计的方法,把化学工业划分为下列各种工业:合成氨及肥料工业、硫酸工业、制碱工业、无机物工业(包括无机盐及单质)、基本有机原料工业、染料及中间体工业、产业用炸药工业、化学农药工业、医药药品工业、合成树脂与塑料工业、合成纤维工业、合成橡胶工业、橡胶制品工业、涂料及颜料工业、信息记录材料工业(包括感光材料、磁记录材料)、化学试剂工业、军用化学品工业、以及化学矿开采业和化工机械制造业等。

另外,从产品的市场特点来看,可分为大宗产品、大宗专用产品、精细化工品和特殊化学品。例如:硫酸、苯、氧气等属于大宗产品,它们的生产量大、规格统一,且是通用的产品。大宗专用产品,例如:炭黑、聚乙烯等也是大量生产的,它与大宗产品不同之处,在于它们是专用产品,可以根据要求改变产品的技术性能,因此其市场价格,按质论价。精细化学品,例如医药、化学试剂、助剂、感光材料等,一般产量较小,多采用间歇方法生产,并且一种产品可以使用不同的原料和生产流程,甚至同一设备适当改变条件即可生产另一种产品。特殊化学品也属于精细化工品范围之内,它仅作某种特殊用途,例如水处理剂、饲料添加剂、金属表面处理剂、造纸用化学品、皮革用化学品等。

化学工业的特点

化学工业与其他工业相比,主要特点是:

(1)原料、生产方法和产品的多样性与复杂性是化学工业独具的特点。化学工业可从不同的原料出发制造同一产品,也可用同一原料制造许多不同产品。同一原料制造同一产品还可采用许多不同的生产路线。一个产品有不同的用途,而不同产品有时却可有同一用途。一种产品往往又是生产别种产品的原料、辅助材料或中间体。这些关系错综复杂,因而原料来源、技术、设备和市场等方面的变化,既要互相适应,又可以有很大的选择余地。从这个意义上说,化学工业是一个具有多功能和灵活性很强的工业。各化工生产厂都力求其产品的产率高,副产品得到充分的利用。因此,对原料的纯度、辅料的配比、反应器的结构、工艺条件(包括浓度、压力、温度等)的优化、产品的规格(如粗品、工业品、化学纯、试剂纯、光谱纯等)的控制都有比较严格的化工标准。尤其生产过程是在密闭的装置中进行,无法从外面观察物料的运动和变化,只能依靠化工仪表的指示而加以调节,要求加强化工生产管理和化工过程控制。

(2)化学反应伴随着能量的变化,在生产过程中或是吸热反应或是放热反应。因此,化学工业是一个耗能多的工业,也是节能潜力很大的工业,现代化学工业十分重视能量的充分利用,并降低成本。工厂内管道纵横,反应器连接换热器,加热管与冷却管并列,成为化工厂的外观上的特征。尤其是换热器的设计,过去曾强调减少传热面积以减少投资,现在为了有效利用能源,即使增加投资,也要尽可能地减少温差,尽可能地提高能量利用效率。

(3)由于化学工业的复杂性,往往需要多学科的合作,使现代化学工业已成为一种知识密集性的生产部门,集中了多种专业的技术专家和受过良好教育及训练的操作管理人员,有自己的科学研究机构从事新产品和新技术的开发,并有专门的科技情报系统以及时获取市场和科学技术信息。化工情报与化工研究和开发、化工基本建设、化工设计结合成整体,促进了化工科学技术的发展。近年来,表现在对化学反应工程和新型材料等方面的研究不断取得成果,反应器的设计和制造日臻完善,越来越多地利用催化、高温、高压等技术以强化生产。例如:压力可自高度真空至几十兆帕,温度范围可从零下几十摄氏度至零上数百摄氏度,以至上千摄氏度。尤其在现代化工生产中,大多数反应过程要借助于催化剂的作用,催化剂的品种越来越多,其作用有些是广谱的,有些是非常专一的。例如:合成氨厂里,不仅合成氨原料气的制备、净化、压缩和氨合成等过程,要用高温、高压设备(许多设备由蒸汽透平驱动),主要设备必须大容量、单系列,要求长周期稳定操作。又如石油化学工业,加工深度不断发展,生产方法、单元过程、分离技术和催化剂日新月异,加工产品愈趋多样化。化工机械的结构日益复杂,对化工材料的要求也愈益提高。

(4)知识的密集性还导致资金密集。化学工业的技术装备程度高,所需投资多。并且化工产品的更新极为迅速,除电子工业、航天工业外,各国用于化学工业研究开发的投资都是最多的。

(5)化工环境保护是化学工业发展中产生的重要问题之一。环境污染,影响了人民健康,危害了生态平衡。例如:美国联合碳化物公司在印度博帕尔市的农药厂1984年12月3日因毒气泄漏事故,造成2000人中毒死亡;日本因汞中毒造成水俣病,也曾是举世瞩目的化学工业恶性污染事件。各国为了防止污染,相继制定了环境保护法,对化学工厂的原料贮运,生产过程中产生的滴漏、废气、废液、废渣,以及对跑、冒、滴、漏现象的处理,产品的包装和贮运,都相继严格地规定了技术规程和标准,所需要相应的投资常达建厂投资的10%~20%。化学品的生产常伴有副产品,从经济和环境两方面考虑,现代化学工业要求把副产品,甚至认为废弃物都充分利用,方能立足。

化学工业又是一个易于发生火灾和爆炸的部门。历史上化学工厂因设备失修、操作不当、原材料或产品保管不善、检查不严或安全措施不周而引起的火灾和爆炸事故,屡见不鲜,甚至整个工厂全部被毁,造成的损失难以估计。因此,化工安全技术是化工生产管理的重要内容,从设备上、技术上、管理上对安全予以足够的保证,对工作人员进行安全技术训练和订立严格的规章制度,也是化学工业的特点之一。

化学工业原料和资源

原料种类

可用的原料很多,主要有以下几类:

矿物原料有煤、石油、天然气以及多种无机化学矿,如硫铁矿(见硫资源)、磷矿等。化学工业发展初期,煤是氨、染料、煤化学产品和有机合成产品的主要原料。直至40年代后,由于石油生产的发展,以石油和天然气为原料生产化学品,所需的设备投资和产品成本都低于以煤为原料的生产,许多国家的化学工业都改变了原料路线,因此石油和天然气已成为世界化学工业的主要原料。

生物原料包括农业中粮食、农产废料及林业中木材加工副产物,历史上许多有机产品是从农业原料加工取得有的(如乙醇、糠醛等)。但石油用作化学工业原料后,因其价格低廉和来源充足,在世界范围内逐渐取代了农业原料。虽然现在生物化工部门在一定程度上恢复了农业原料的使用,但就整个化工生产来说其比例是很小的。

水和空气水作为最便宜和最丰富的溶剂,广泛用于化学工业,但水也是工业制氢气的原料,同时大量用于洗涤,并用作冷却介质和锅炉给水。海水则因其中溶有大量无机盐类,是工业上提取镁、溴、碘和许多有用元素和金属的原料。至于空气,则是工业用氮气、氧气及稀有气体的来源。

资源分布

煤、石油、天然气是能源,全世界总消耗量达 100Gt(标准燃料),也是化工用量最大的原料。化工利用所占比例虽不大,但相比之下经济效益却较高。所以,富有这些资源的美国、苏联具备发展石油化工的有利条件,其他国家如沙特阿拉伯、加拿大、罗马尼亚等也有丰富的石油资源,而煤炭资源丰富的联邦德国、民主德国和南非等,都积极发展煤化工。化工用矿产主要有磷矿(磷酸盐)、钾矿(钾盐)、硫资源、天然碱、硼矿、芒硝等。磷酸盐储量超过亿吨的有21个国家,其中美国、苏联和摩洛哥三国的产量占世界总产量的75%。钾盐来自光卤石、天然卤水等,苏联、加拿大、民主德国、联邦德国、美国、法国等12个国家生产钾盐,以苏联产量最大,占世界总产量的35%。硫资源赋存或伴生在多种矿产中,硫铁矿床主要分布在苏联和西欧,元素硫矿床大部分在墨西哥、波兰、苏联和近东,新天然气田和油田中赋存的硫储量也相当大,从中回收硫的产量已占硫总产量的1/3。天然橡胶目前产量约在4Mt,集中在东南亚和南美的炎热、潮湿地区。中国除海南岛外,北纬18°~24°的其他地区引种橡胶树也获得成功,种植面积达4×109m2,产量已居世界第6位。

世界化学工业

在英国产业革命的浪潮中,纺织、机械、钢铁行业的技术改革,对化工产品的需求量猛增,促使化学工业从手工作坊迈向大工业生产。从1746年在英国伯明翰出现了第一座铅室法硫酸厂开始以来,经历200多年,特别是第二次世界大战以后,石油化工蓬勃发展,当代的化学工业已经形成为技术成熟、规模宏大、产品品种繁多、在国民经济和社会发展中具有重要作用的产业部门。

生产现状

1985年世界化学工业总产值达6900亿美元。在经济发达的国家,化学工业产值在工业总产值中所占比例达7%~9%。在一些发展中国家和地区,特别是一些富有天然气和石油资源的国家,投资兴建石油化工十分踊跃,1981~1995年世界合成氨和乙烯的新增生产能力有70%是建在这些国家和地区。

化学工业的建设投资、科研费用和劳动生产率都达到相当的水平。在80年代前期,发达国家的化工投资平均占化工总产值的6%~9%,科研费用占2.5%~5%,劳动生产率最高的日本和美国达到约18万美元/(人·年)。

为了满足人民生活的不断提高,适应国民经济各部门生产和科学技术进步的需要,化工产品的产量增长很快。80年代,化学肥料平均每公顷(10000m2)耕地消耗量约达80kg,相当于世界作物收获量中约有15%是化学肥料的增产作用。农药的销售额达到100亿美元,据农业发达的国家统计,使用1美元的农药,可获得3~5美元的农业收益。合成材料(见聚合物)渗入到国民经济和人民生活的各个领域,1980年联邦德国的合成材料人均年消费量(kg)为111、美国为 84、日本为73、苏联为23。塑料在一定程度上取代了金属、木材、纸张、玻璃和皮革等传统材料。化学纤维的总消费量已占到全部纺织用纤维量的1/2。合成橡胶在橡胶的消费量中占2/3以上。化工贸易在世界进出口贸易总额中约占7%。1980年,化工贸易总额接近3000亿美元,在历史上是空前的一年。

主要生产国

世界化学工业以美国、苏联、日本和联邦德国最发达,约占世界化学工业总产值的70%。

美国化工20世纪初期,美国已建立起相当规模的无机化学工业,但有机产品主要依赖德国。第一次世界大战爆发后,进口化工产品的来源被切断,被迫建立起以煤焦油和电石(碳化钙)为原料的染料、医药和其他有机产品的生产。到1919年美国化学工业总产值已跃居世界首位。第一次世界大战后,美国又从德国得到了用煤制合成氨的技术,迅速发展了氮肥工业。美国的耕地面积只占世界7%,而近几十年来作物收获量约占世界总量的1/6,这与其重视化肥的生产是有直接关系的。

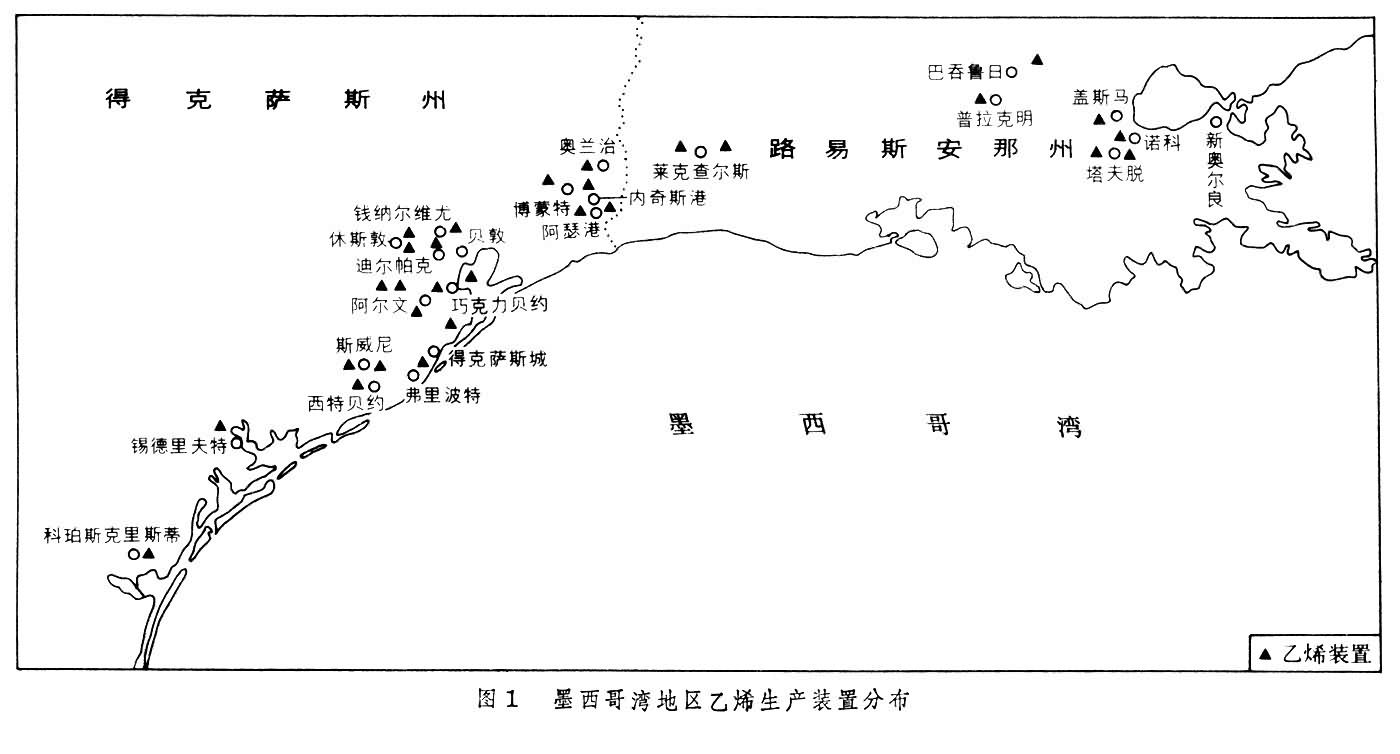

美国是石油化工的发祥地。第二次世界大战前后石油化工发展迅速,到50的代中期,美国的合成氨和基本有机化工产品已有95%来自石油和天然气,引起整个化学工业原料、产品品种和生产结构的变化。美国化学工业50年代以前主要集中在大西洋沿岸中、北部。随着石油化工的迅速发展,新建企业主要集中在南部得克萨斯州和路易斯安那州直至佛罗里达半岛的墨西哥沿岸,在这里集中了美国乙烯生产能力的84%(图1)。60年代以后,石油化工装置主要向大型化发展。合成氨和乙烯等的单系列日产能力从百吨级逐步发展到千吨,使单位产品投资和生产成本大幅度地下降。70年代中期以后,各化工公司对专用化学品的销售额已达400亿美元,约占化工总产值的40%。

苏联化工

苏联化工

苏联的化学工业是国民经济的重点部门之一。早在1929年的第一个五年计划中,就制定了实现国民经济化学化的决议。在第二次世界大战前,重点发展了化学肥料、硫酸和纯碱等基本化工产品,并创建了合成橡胶、塑料、合成纤维等。战后,在经济恢复的基础上,60年代初又提出了国民经济全面化学化的方针,化学工业年增长速度保持在10%以上。苏联得天独厚,拥有丰富的石油、天然气、煤炭和化学矿资源,为化学工业提供多种原料来源。80年代,化学工业总产值仅次于美国、日本,居世界第3位。

苏联重视化肥生产,1983年合成氨产量达19Mt,化肥产量达30Mt,居世界首位,苏联是世界上最早发展合成橡胶生产的国家之一。列别捷夫法的丁钠橡胶于1930年投入生产。50年代以前,苏联的合成橡胶主要以粮食发酵(见发酵过程)的酒精为原料,产量约300kt左右。60年代以后,石油化工为合成橡胶提供了充足的原料,1983年产量达1958kt,占世界总产量的1/4,品种以顺丁橡胶和异戊橡胶为主。

苏联的化学工业主要集中于资源丰富、电力充足和交通运输方便的西部地区,在乌拉尔和伏尔加河流域一带的鞑靼、巴什基尔、古比雪夫和比尔姆等地建有大型化工联合企业,以奥伦堡和秋明油田的石油和天然气为原料。下卡姆斯克石油化工联合企业是苏联新建最大的化工联合企业之一,拥有乙烯、丙烯、丁二烯、异戊橡胶、顺丁橡胶、轮胎、炭黑等10余座大型装置。近年来,苏联化工企业的布局正逐步向东转移,中亚细亚和西伯利亚地区都在开拓新的化工基地。

日本化工30年代,日本的化学工业已初具规模。第二次世界大战后,日本政府对化学工业的生产,制定了一系列扶持政策,鼓励投资。首先,恢复了化学肥料和化学纤维,并带动了硫酸、烧碱、电石等基本化工原料的生产。1950年化工生产达到了1939年的水平。以后,大量引进国外技术,集中投资,在20多年中以高于其他各国的速度发展化学工业。其年平均增长速度为:50年代17.9%,60年代14.6%。到1983年日本化工总产值达848亿美元,仅低于美国。日本几乎所有的化工原料都需依赖进口,在原料来源居于被动的劣势情况下,为了增强竞争能力,日本化学工业革新工艺、更新设备、创新产品都十分活跃。劳动生产率是各国中最高的。化工产品的出口能力也大大增加。

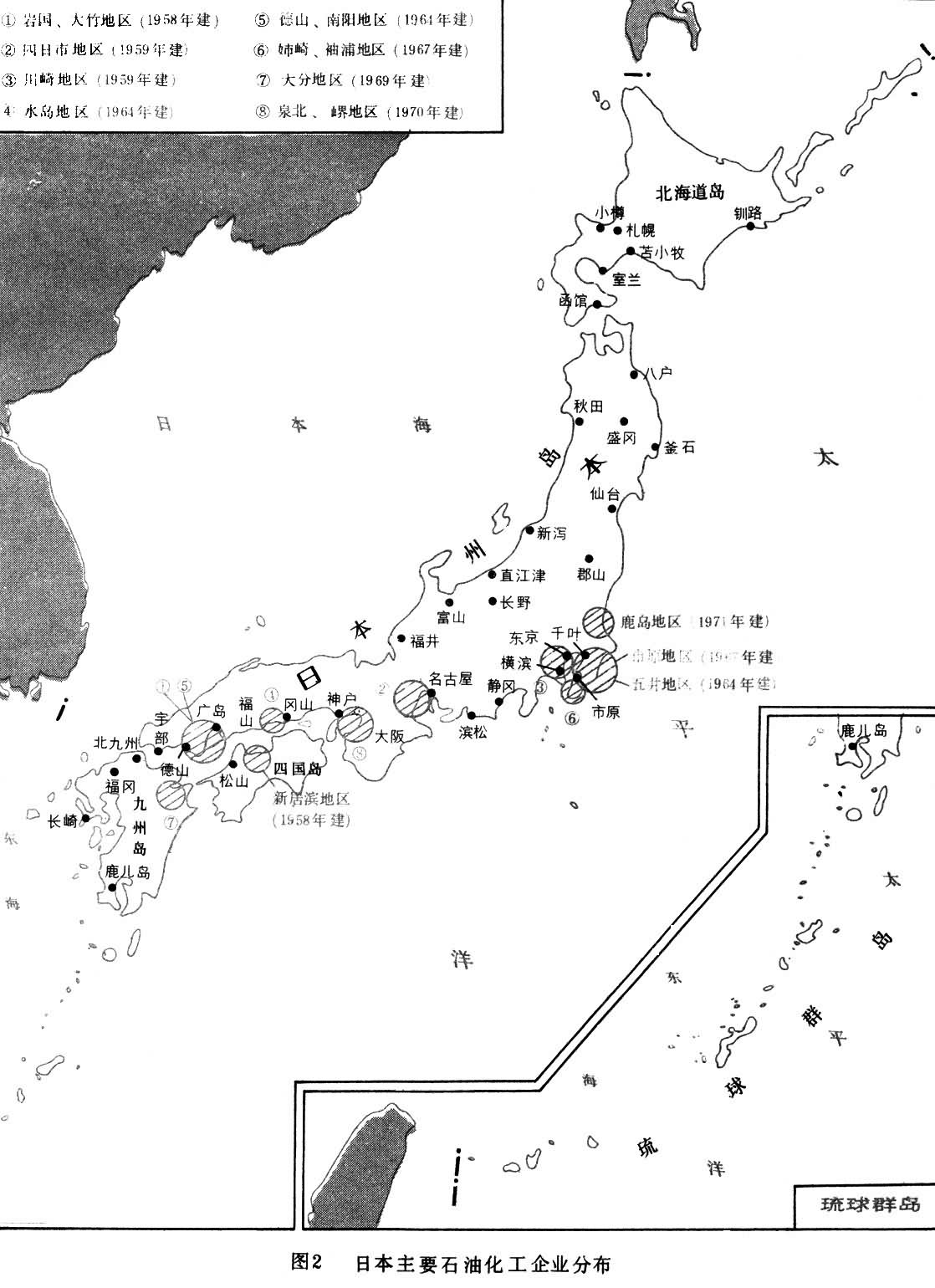

日本的化工企业大都分布在东京湾、伊势湾、大阪湾和濑户内海等沿海岸地区(图2)。企业规模一般以中小型居多,大型企业著名的有旭化成工业公司、三菱化学工业公司、住友化学工业公司、东丽公司等。能源的供应情况和价格波动的影响对日本来说,比其他国家更为敏感。70年代以来,日本政府多次以恳谈会形式组织企业界研讨发展精细化工的规划。近年来,其精细化工品的销售额已占化工总销售额的40%左右。

联邦德国化工

联邦德国化工

是承袭了以前煤化工、乙炔化工的雄厚技术基础建立起来的。19世纪中期,德国即以分离煤焦油而得的芳烃,首创了合成方法生产染料和医药。20世纪初革新了硫酸工艺,以铂催化剂生产接触法硫酸(见硫酸),发明了哈伯法合成氨(见合成氨工业发展史),使德国的化学工业居于当时世界领先地位。

第二次世界大战以后,联邦德国开始兴建石油化工。乙烯的产量由1955年的55kt,增加到1974年的3.1Mt。同期,合成材料总产量由500kt增加到近8Mt。这20年是化学工业的高速度发展时期,年平均增长率约10%左右,化工产品总销售额增长了12倍。1973年后,化学工业发展速度减缓,直到1983年才又恢复到7%。1984年化工总产值495亿美元,居世界第4位。

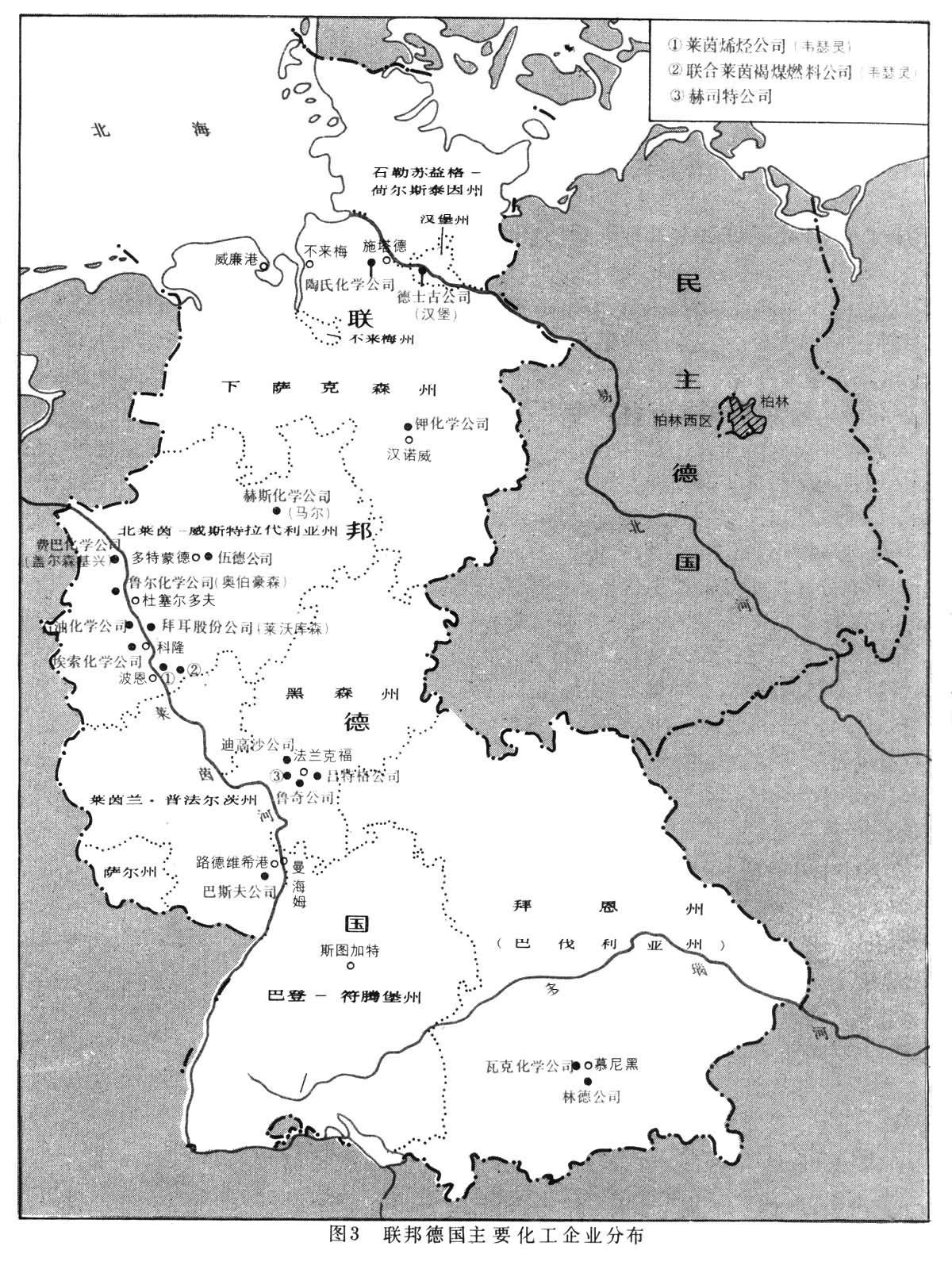

联邦德国的化学工业主要集中在从巴登湖畔到北海入口处的莱茵河两岸地区(图3)。最大的化工联合企业是赫斯特公司、拜耳股份公司和巴斯夫公司,三家的销售额占全国总销售额的70%。

联邦德国一直是世界化工产品最大的出口国,1983年出口额达200多亿美元,占世界化工出口总额的 18%。出口的主要产品是化工原料、塑料、染料、医药、农药等。进口的产品则主要有化工原料和医药原料等。化工产品的贸易顺差约85亿美元。

中国化学工业

始于1876年天津机械局用铅室法生产硫酸,日产2t。在第一次世界大战期间,外商输入中国的商品减少,民族工业在上海、天津、青岛、广州等沿海城市获得发展,建立了油漆厂、染料厂、药品加工厂、橡胶制品厂等,生产规模较小,原料依赖进口,但培养了一些技术员工。稍具规模的民族工业生产纯碱、烧碱、合成氨、硫酸、硝酸、盐酸、漂白粉等化工原料,同时国营的兵工厂也生产硫酸、硝酸、火炸药及一些有机化合物等,在玉门还建立了石油基地。抗日战争期间,在陕甘宁等根据地办了一些小型化工企业。日本在中国的东北、华北地区也建立化工厂及炼油厂。上列企业在多年战争期间,受到不同程度的摧残,1949年全国化工总产值仅占全国工业总产值的1.6%。

中华人民共和国成立后,在1949~1952年间迅速恢复了生产,使1952年的化工总产值比1949年增加了三倍多,纯碱、烧碱、硫碱、硝酸的产量均已超过历史最高水平。从第一个五年计划(1953~1957)开始,针对化工各行业发展不平衡及地区分布不合理的情况,进行统筹安排,重点放在支农及基本原料的化工生产上。1953~1962年,化肥、农药年平均增长速度为40%,并形成了化工研究、设计、施工等的基本队伍。。这个时期,由于历史和经济条件的限制,新建了一些大型化工企业,如吉林、兰州、太原三个化工区和保定电影胶片厂(见化学工业部第一胶片厂)、石家庄华北制药厂,并扩建了大连、南京、天津等几个老化工企业。此外,还在四川、河南、广东、云南、贵州等省建立中型化肥厂。以后又大量发展小型化肥厂,投资不多,设备制造容易,资源立足于当地,发展速度快,但缺点是技术装备比较落后,原材料和能源消耗高,技术改造任务较重。

70年代,随着中国石油工业的迅速发展,集中力量建设了十几个以油气为原料的大型合成氨厂,并在北京、上海、辽宁、四川、吉林、黑龙江、山东、江苏等地建设了一批大型石油化工企业,使现代化企业的比重有了较大的增加,同时合成材料的产量也有大幅度的增长。80年代开始调整化学工业投资方向和产品结构,重点发展复合肥料、基本化工原料、石油化工、精细化工,适当加快有机原料、橡胶制品、新型材料的发展,增加科研及教育的比重,为进一步发展做好准备。

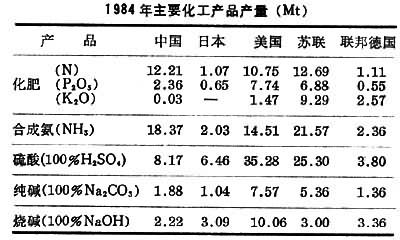

从1949~1985年化学工业各个时期产值平均增长大于10%,1984年化工总产值约占全国工业总产值的11.8%,主要品种的产量,合成氨居世界第二位,硫酸、纯碱、化肥均居世界第三位,烧碱居世界第五位(见表)。

由于中国地广人多,自产化肥相当于每公顷(10000m2)耕地上的施用量, 由 1952年的 4.5kg增到1984年约14kg,仍不够用。医疗药品的生产能基本满足需要,其他化工产品尚感不足。

化学工业的展望

自50年代以来,世界化学工业有了较大的进展,许多国家化学工业的增长速度都超过了整个工业的增长速度。展望将来,化学工业的发展有着灿烂的远景。

(1)到20世纪末,预计全世界化学工业的产品产量将达到 1985年的2倍左右。由于世界各国经济发展不平衡以及资本输出的影响,美、英、日本和其他东、西欧发达国家的化学工业增长可能不大,年增长率约为 2%~3%;而中国和其他国家的化工总产值将有较大的增长。

(2)原料和基本化学品的贸易情况可能会有很大变化。鉴于70年代石油输出国组织控制石油价格的教训,考虑到其他种种因素等,石脑油作为化工原料将被多种原料所替代。例如:从煤获取的甲醇和合成气,从渣油制取的烃类等的比例均将增加。再生性能源(农林资源)受到普遍重视,有可能逐步取代可燃矿物资源。由于页岩油、煤及泥煤作为烃类原料,将使许多工厂靠近原料基地,也就是说主要化工原料的生产将更趋于向原料产地集中。另一方面,象日本这样的缺乏原料和燃料的国家,将增加基本化学品和中间体的进口,主要发展特殊化学品生产。中国以及澳大利亚、印度尼西亚、墨西哥和南非等今后化学品的出口,估计都要增加。太平洋地区在20世纪最后的年代中愈来愈成为世界贸易中心,化学产品在其中占有重要的地位。

(3)目前尚处于孕育阶段的许多新产品和新材料,将不断出现,并成为整个工业成长的主要组成部分。有机合成分子在结构和物理性能方面选择性日益提高,新的聚合材料正在被赋予更完善的物理化学性质;功能性材料和专用化工产品将有较大的发展。目前,已有不少产品开发成功,可望在2000年,现有化工产品的生产和应用状况将大大改观。

(4)无机非金属材料的生产和生物化学工程是化学工业中主要的新技术。生化技术在20世纪末将牢固建立,发酵技术将根本改观,利用生物反应过程生产的产品日益增加,并将生产出价值更高的特殊化学品。生物化学和催化化学将揭开自然界在常压常温条件下合成复杂分子的奥秘,并在工业中进行模仿。