[拼音]:Songdaiwen

宋代的散文和骈文,都有显著的成就和重要的特色。散文是从唐代韩愈、柳宗元所倡导的古文运动发展而来;骈文也继承了唐代骈文的某些优良传统而有所发展。它们在中国文学史上都有独特的地位,历来引起人们的重视。

散文

中唐古文运动在韩愈、柳宗元以后呈中衰之势,骈文依旧盛行。这除掉主要由于韩、柳没有得到唐王朝统治者的支持以外,还由于:

(1)跟韩愈同时的作家,象裴度、段文昌、权德舆等都崇尚骈文。

(2)韩柳古文运动,后继的人如韩愈的学生李翱、皇甫湜的才学都不如韩愈,他们在古文上取得的成就也远逊于韩愈。

(3)韩柳的古文,还吸收汉代辞赋中的词语,不避艰涩险怪。韩柳的古文运动有这些不足处,因此到了晚唐、五代,浮艳卑弱的文风仍然成为文学领域中的严重问题。北宋初期,文坛上还是承袭了晚唐五代以来的这种文风,它阻碍了宋代散文的发展。当时在文学领域内和这种文风作斗争是一项艰巨的任务。

北宋的散文,可以分为前后两个时期:

北宋前期,即从开国到宋仁宗时期。晚唐五代以来文风的弱点主要表现为不重视思想内容和偏重浮词丽藻,和韩愈的时代所面临的六朝余习很有些相似。在当时散文领域中,和那种流行的不良倾向作斗争,实际是唐代古文运动的继续。这个时期的散文改革家所举的旗帜是韩愈、柳宗元。

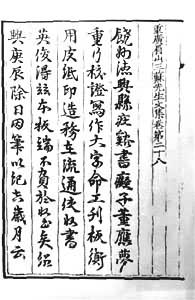

北宋初年第一个起来提倡古文的是柳开。柳开原名肩愈,字绍先(一作“绍元”),就是表示要作韩愈、柳宗元的继承者。他说:“古文者,非在辞涩言苦,使人难读诵之”。(《应责》)但他的古文并未能去绝艰涩的毛病,所以影响不大。柳开专学“孔子、孟轲、扬雄、韩愈之道”(同前),稍后的王禹偁却提出“传道而明心”;从“修身则无咎,事君则有立”中体会到道,这才是“明心”,不光传古圣贤之道。他又反对“句之难道”,“义之难晓”,即反对文章的艰涩,他的《待漏院记》、《黄冈竹楼记》,含意深婉,情意真挚,成就在柳开之上。但浮靡和艰涩的文风并未收敛。过了几十年,到宋真宗、仁宗时代,出现了西崑体,“是时天下学者,杨(亿)、刘(筠)之作,号为时文。能者取科第,擅名声,以夸荣当世,未尝有道韩文者”(欧阳修《记旧本韩文后》)。在这种情况下,穆修、石介、尹洙等人极力提倡古文。石介写了《怪说》三篇,对西崑体作了猛烈的抨击,说“杨亿穷妍极态,缀风月,弄花草,淫巧侈丽,浮华纂组,刓俬圣人之经,破碎圣人之言,离析圣人之意,蠹伤圣人之道”,可以说是当头棒喝。穆修补正韩柳集的亡字失句,摹工镂版。他有《唐柳先生文集后序》,认为“舍二先生而不由”,“非予所敢知”。朱熹《名臣言行录》称尹洙学古文于穆修。尹洙的古文峭劲简洁,欧阳修《论尹师鲁墓志》,称他的古文“简而有法”,称他的学问“通知古今”,称他的议论“是是非非,务尽其道理,不苟止而妄随”。欧阳修的古文风格不同于尹洙的峭劲,但他的治学和议论,与尹洙相似。宋代的古文运动,直到欧阳修才获得成功。

欧阳修是宋代散文的第一个大师,是宋代散文的奠基者。他对宋初以来将近一个世纪的古文与流行文体的斗争作了最后的总结,开始了宋代散文的新的一页。他获得这样重要的地位,有下列三个原因:

(1)欧阳修本人的散文作品是反对当时流行文体的最好典范。宋初以来一些提倡古文的人,他们反复阐明文与道的关系,强调“文”不能脱离“道”,他们的号召是有力的,但在创作上还不成熟,他们没有写出很多耐人寻味的作品。柳开的文章不免艰涩,穆修的文章数量不多,石介的文章失于偏激,尹洙的文章又过于简古。欧阳修的文章却写得平易畅达,苏洵称为“纡徐委备,往复百折,而条达疏畅,无所间断,气尽语极,急言竭论,而容与闲易,无艰难劳苦之态”(《上欧阳内翰第一书》),即使是他心情极为激动的急言竭论,如《与高司谏书》也还是用平静的口气来说理,这是他的文章风格的特点。他的文章,不论在当时,或在后世,都能打动读者,为人们所交口称誉。

(2)欧阳修在政治上倾向于范仲淹等人的改革主张,他比较关心当时的社会现实。因此他在“文”与“道”的关系问题上,眼界开阔。首先,他要求关心“百事”,从“百事”中去体会道,这就不同于柳开、穆修、石介等人以圣贤之言为道,也不同于王禹偁从修身、事君的体会中去求道。其次,他看到了“道”与“文”既有联系,也有区别,不象他的前辈一样将道与文合一,实际上用道来代替文。他认为道德家、事功家不一定文章都好,又说“古人之学者非一家,其为道虽同,言语文章未尝相似”,“各由其性而就于道耳”(《与乐秀才第一书》)。这就从语言风格推究到作家的个性。而且,他还并不一概排斥骈文:“偶俪之文,苟合于理,未必为非。”《论尹师鲁墓志》)这些观点有利于文学的发展。

(3)欧阳修在政治上的声望和地位,成为他改革文风的一个有利条件。他在仁宗嘉祐二年知贡举时,对于当时流行的“险怪奇涩之文”一概斥退,而对苏轼的文章大为称赏,取列第二,“场屋之习从是遂变”(《宋史·欧阳修传》)。他“奖引后进,如恐不及”(同前),一时许多散文家都出自他的门下。总之,他既得到宋朝皇帝的支持,而他本人又掌握了文权。

除上述原因以外,当时朝廷为了加强统治,也下诏整顿文风,这当然也起了重要的作用。

从柳开到欧阳修的古文运动,在散文写作上解决了两个问题:第一是文章必须“明道”,对道的理解虽然不完全相同,但都是要求散文必须有一定的思想内容,能有益于政治教化。如欧阳修的议论散文贯串古今,辨明是非,有独到的见解;而叙事散文能洞察事物的变化,显示得失。第二要求文风朴素,平易畅达。有取于韩愈的“文从字顺”,不取韩愈的奇崛,反对皇甫湜以来的艰涩,使宋代的古文不同于唐代韩柳的古文,有自己的特色。欧阳修的散文平易出于自然,富有情韵之美,不偏重辞藻,使文章更能发挥表情达意的作用。欧阳修以后,宋代的散文基本上是按照这样两个要求发展的。

北宋后期,是宋代散文发展的黄金时代。活跃在这时文坛的有欧阳修所推荐和培植的散文家苏洵、曾巩、王安石、苏轼、苏辙等人,又有苏轼门下的六君子陈师道、黄庭坚、秦观、张耒、晁补之、李等。这些人中有的虽然所长不专在散文,但他们的散文都有法度,有文采。除了这些和欧阳修直接或间接具有师承关系的人以外,还有其他许多人在散文写作上都和他们走的是同一条道路,都大体上沿着欧阳修为代表的北宋古文运动的余波。古文运动,这时已具有极其广泛的影响。

苏洵善于论文,他称欧阳修的古文,“纡徐委备,往复百折”,又称“李翱之文其味黯然而长,其光油然而幽,俯仰揖让,有执事之态;陆贽之文,遣言措意,切近的当,有执事之实”(《上欧阳内翰第一书》)。这说明欧阳修的古文富有情味,又非常切当。他引陆贽的骈文来作比,也说明欧阳修对陆贽善于说明事理的骈文是赞赏的。

曾巩比较接近欧阳修的文风。他主张写文章“其明必足以周万事之理,其道必足以适天下之用,其智必足以通难知之意,其文必足以发难显之情”(《南齐书目录序》)。他的文章基本上实践了他的主张,语言平易畅达,用思推勘入微,层次清晰,富有说服力。

王安石把政教看作文,所以说:“且所谓文者,务为有补于世而已矣;所谓辞者,犹器之有刻镂绘画也。”他把文辞只看作器物上的装饰,认为装饰虽属需要,主要还是适用。他的政论文观点鲜明,言辞犀利,见解卓越。如《上仁宗皇帝言事书》指出了宋朝的积弊,作变法的规划;《答司马谏议书》逐点驳辩,议论斩绝,绝不游移;《读孟尝君传》转折有力,笔势峭拔,与欧阳修的纡徐委备的不同,同为宋代散文的杰作。

当时社会上也并非没有发生某些偏向。这主要是由于对文学的社会作用和地位有不同的认识。王安石用经义之学取士,而且规定用他自己所著《三经新义》和《字说》作为士人必读书,使得应试之文千篇一律,在一定范围内影响了当时的文风,致使苏轼叹为“文字之衰”(《答张文潜书》)。理学家强调“文以载道”(周敦颐《通书·文辞》),把文章看作仅仅是“载道”的工具,重道轻文。程颐甚至提出“作文害道”、“玩物丧志”(《语录》),他们当然不肯把工夫用在词章上面,写出来的大都是讲义语录。

苏轼的散文创作在当时起了补偏救弊的作用。苏轼认为“山川之秀美,风俗之朴陋,贤人君子之遗迹,凡与耳目之所接者,杂然有触于中”,“有所不能自己而作者”(《江行唱和集叙》),这就把文所反映的内容扩大了。他坚持散文的言之有物,也坚持散文的艺术要求。他认为散文创作中,应当“求物之妙,如系风捕影,能使是物了然于心”,“了然于口与手”(《答谢民师书》),也就是说,对于客观事物有充分的观察和认识,才能够曲尽精微,能够尽情如意地表达出来。他称赞他人诗赋杂文“大略如行云流水,初无定质,但常行于所当行,常止于不可不止;文理自然,姿态横生”(同前),这其实就是他对散文创作的要求。

苏轼的议论文,纵横驰骋,上下古今,无不如意。如《日喻》称“没(潜水)者岂苟然哉!必将有得于水之道者。日与水居,则十五而得其道”,提出“道可致而不可求”。这就比欧阳修的“关心百事”更深入了。他一生写的散文很多,各种体裁俱备,大都可以当得上“了然于心”、“了然于口与手”的评语,他的散文很自然地成为当时人们的典范,促进了宋代散文的发展。苏辙对于散文创作,提出了养气的论点。他说:“太史公行天下,周览四海名山大川,与燕赵间豪俊交游,故其文疏荡,颇有奇气。”(《上枢密韩太尉书》)要从丰富的阅历中培养文气,这是在学道以外提出的新论点。

南宋时期以散文著称的杰出作家不多。但由于欧阳修、苏轼等人的散文成就和写作经验,在南宋已经发生了深远的影响,散文发展已有良好基础,因而南宋散文作品水平一般比较高。南宋时期的一些散文作者,他们的作品大都是在激烈的民族矛盾中有为而发,如李纲、宗泽、岳飞、胡铨、陆游、陈亮、叶適直至宋末文天祥、谢翱等人的许多作品。那些抒发慷慨激烈的爱国心情的篇章中,“道”与“文”、内容与形式、思想与艺术结合得相当密切。

南宋前期的散文,充满爱国激情。李纲提出“文章以气为主”,“士之养气刚大,塞乎天壤,忘利害而外死生,胸中超然,则发为文章,自其胸襟流出,虽与日月争光可也”(《道乡邹公文集序》)。这是适应反抗民族压迫需要而发的,他的《上高宗十议劄子》正显示理足而气盛。后来胡铨强调骨气与有德,称“德,水也;言,浮物也。水大而物之浮者大小毕浮,德盛则其言也旨必远,理也”(《答谭思顺》),把韩愈的气盛言宜说与孟子的养气说结合。又说:“养刚直,得孟轲之浩然。”(《与黄世永》)他的《戊午上高宗封事》,反对高宗屈敌,谓秦桧可斩,直声震动朝野,正表现他刚直而气盛。陆游论文,也称“文以气为主,出处无愧,气乃不挠”(《傅给事外制集序》),又称“君子之有文也,如日月之明,金石之声,江海之涛澜,虎豹之炳蔚,必有是实,乃有是文”(《上辛给事书》),把养气跟修养结合。他的《跋傅给事贴》,写成童时“亲见当时士大夫相与言及国事,或裂眥嚼齿,或流涕痛哭,人人自期以杀身翊戴王室”,表达了强烈的爱国精神。他的《老学庵笔记》和《入蜀记》,记事写景,确实表达他内心的感受,正象他说的“有是实乃有是文”。

辛弃疾对尚气说作了补充。他说:“论天下之事者主乎气,而所谓气者又贵乎平。气不平则不足以知事之情,事不知其情则败。”(《九议》)正由于他能平心静气来考虑问题,象他的《美芹十论》,从《审势》、《察情》、《观衅》直到《详战》,分析敌我形势,结合敌方军政的变化,善于作深入剖析,议论卓越,富有说服力。陈亮认为,“意与理胜,则文字自然超众”;“奇寓于纯粹之中,巧藏于和易之内”;“理得而辞顺,文章自然出群拔萃”(《书作论法后》)。他的著名散文《上孝宗皇帝书》正体现了他的这种理论。叶適认为“古人约义理以言”(《周南仲文集后序》),又说:“为文不能关教事,虽工无益也。”(《赠薛子长》)他说的“义理”、“教事”,即合理和实用。他的《上孝宗皇帝劄子》,结合当时弊病进行剖析,具有卓识远见。

南宋是理学盛行的时代,一些理学家常常涉足于散文领域,有的理学家对散文也有贡献,如吕祖谦编了一部《宋文鉴》,选辑了北宋的大量诗文;朱熹等人也写过一些优秀的散文作品。但朱熹论文还是继承北宋道学家重道轻文、“作文害道”的说法。他说,苏洵父子之学,“以雄深敏妙之文,煽其倾危变幻之习”(《与芮国器》),这是道学家的偏见。有的理学家还编出选本,贯彻他们的主张,如真德秀的《文章正宗纲目》,“以明义理切世用为主”。西汉和唐,符合他选文要求的只有董仲舒和韩愈两人,这无疑是持论过窄,不懂散文的艺术性。

南宋末的散文,爱国精神极为昂扬。文天祥、郑思肖、谢翱等人,有的为挽救危亡,为国牺牲;有的为反抗民族压迫,誓死不屈。他们的散文,迸发出爱国主义的光芒。文天祥《指南录后序》记他出使被拘和脱险后九死一生的遭遇,表达了强烈的爱国精神。郑思肖的《心史总后叙》,反抗民族压迫,即使“若剐、若斩、若碓、若锯”,“心中誓不可磨灭”。谢翱的《登西台恸哭记》,“以竹如意击石,作楚歌招之”,用哭文天祥的牺牲来表达反抗民族压迫的愤激心情。

宋代笔记文

是散文中独具特色的一种文体。北宋即有欧阳修的《归田录》,司马光的《涑水纪闻》,沈括的《梦溪笔谈》,苏轼的《东坡志林》,等等。南宋更加发达,名著如林。如陆游的《老学庵笔记》,罗大经的《鹤林玉露》,周去非的《岭外代答》,周密的《武林旧事》等,都是有代表性的作品。笔记文在宋代的盛行,和古文运动取得成功之后文体获得解放有很大的关系。那些笔记文大都是用清新活泼的散体写出,它们不假雕饰,质朴自然;每一条文字长短不拘,议论、抒情,无施不可。

骈文

宋初承晚唐、五代余习,盛行骈文。当时骈文大家,前有徐铉,后有杨亿、刘筠等。他们都遵守唐人规矩,所写骈文比较典雅庄重。徐铉的骈文,著名的有《吴王陇西公(李煜)墓志铭》,得到宋太宗的称赞。杨亿的《驾幸河北起居表》不免夸张。刘筠的《贺册皇太子表》不免虚美。这些,是骈文带来的浮靡文风,是当时古文家攻击的对象。到了欧阳修,随着古文运动的胜利,骈文也作了很大的改革。

宋代骈文,经过欧阳修等人的改革以后,其发展大体可分为三个时期。

第一时期是北宋后期。宋代朝廷所用表奏劄子等,多用骈文,欧阳修等人在写这类文字时,首倡以古文之气势,运骈文之词句,促使骈文散文化。此时骈文面目和唐代骈文大不相同。一时曾巩、苏轼、王安石等,都效其体,从此骈文在文体上朝着新的方向发展。如欧阳修的《谢致仕表》不尚用典,语言平易;苏轼的《谢量移汝州表》,同样不事藻饰,也不限于四字六字句。这样的骈文,跟六朝唐代的骈文不同,已经近于散文了。

第二时期是北宋末和南宋前期。这个时期著名的骈文家有汪藻、孙觌、綦崇礼、洪适等。这个时期骈文趋于打破四六格式,多用长句。谢伋《四六谈麈》说:“四六施于制诰,表奏文檄,本以便宣读,多以四字六字为句。宣和多用全文长句为对,前无此格。”这形成了宋代骈文显著的特点。

汪藻的骈文著名的有《隆裕太后告天下手书》,当时徽钦二帝被金人掳去,隆裕太后命康王即位,称:“汉家之厄十世,宜光武之中兴;献公之子九人,惟重耳之尚在。”用典极为贴切,一时传诵。孙觌的《西徐上梁文》:“以二百五十亩公田之入,尽归酒姥之家;为三万六千日醉乡之游,独占地仙之籍。”虽用典而并不艰深。綦崇礼的奏书:“忠于国者不计一己之毁誉,惟天下之治乱是忧;洁其身者不顾天下之治乱,惟一己之毁誉是恤”。(《宋史·綦崇礼传》明白晓畅,更胜于前。这样的骈文就更突破四六句式,用长句作对了。洪适的《汤思退罢尚书左仆射制》用的是在当时比较熟悉的典故。王子俊的《知成都谢到任表》句中多用虚字,更散文化,文辞更有气势。

第三时期是南宋后期,骈文名家有李刘、方岳等。李刘有《贺丞相平淮寇奏捷启》,写得精当贴切。方岳的《两易邵武军谢庙堂启》,用骈文来叙事,是比较难得的。《四库全书总目》说,李刘的四六文“惟以流丽稳贴为宗,无复前人之典重”;方岳的四六,“不用古律,以意为之,语或天出”。这虽是论李刘和方岳的四六,也是对南宋后期四六文作了概括的论述。