[拼音]:tuoluoyi

[外文]:gyroscope

测定飞行器姿态用的一种仪表。经典陀螺仪具有高速旋转的刚体转子,能够不依赖任何外界信息而测出飞机、导弹等运载体的姿态。现代,陀螺仪这一名称已推广到没有刚体转子而功能与经典陀螺仪等同的仪表。

发展概况

1852年法国科学家J.B.L.傅科制作了一套能显示地球转动的仪器,命名为陀螺仪。陀螺仪于1914年开始作为惯性基准构成飞机的电动陀螺稳定装置。从20年代起,陀螺仪广泛应用于各种运载体(如船舶、飞机等)上,成为各种运载体的自动控制、制导和导航系统中测定姿态、角速度、角加速度、方位的重要元件。40年代,陀螺仪开始在早期导弹上作为制导系统的姿态基准。但是直至50年代,陀螺仪在构造原理上改进不大,大体上仍沿袭傅科所制作的陀螺仪,测量精度不高。50年代以后陆续出现陀螺仪转子的液浮、磁浮、动压气浮、静电悬浮以及挠性支承技术,使陀螺仪的构造得到很大改善,测量精度大大提高。1975年激光陀螺仪研制成功,它不存在机械摩擦不受重力加速度的影响,承受振动的能力强,在飞机和导弹的惯性导航系统中得到广泛应用。

结构和组成

陀螺仪一般由转子、内外环和基座组成(图1)。通过轴承安装在内环上的转子作高速旋转。内环通过轴承与外环相连,外环又通过轴承与运动物体(基座)相连。转子相对于基座具有 3个角运动自由度,因有三自由度陀螺仪之称。但转子实际上只能绕内环轴和外环轴转动,因而近代又称之为双自由度陀螺仪。它又因转子可自由转向任意方向而被称为自由转子陀螺仪。陀螺仪的转子一般就是电动机的转子。为了保证陀螺仪的性能良好,转子的角动量要尽可能大,为此电动机的转子放在定子的外部。此外,为使转子的转速不变而用同步电机作为陀螺电机。在控制系统中的陀螺仪应有输出姿态角信号的元件(角度传感器)。图1 中陀螺仪的两个输出轴(内环轴和外环轴)上均装有这种元件。为使陀螺仪工作于某种特定状态(如要求陀螺仪保持水平基准),在内环轴和外环轴上应装力矩器,以便对陀螺仪加以约束或修正。

原理和特性

陀螺仪是利用惯性原理工作的。它有两个重要特性:

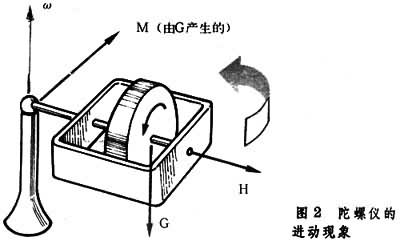

(1)定轴性:高速旋转的转子具有力图保持其旋转轴在惯性空间内的方向稳定不变的特性。转子角动量即矢量H(图2)是转子绕自转轴的转动惯量J和自转角速度Ω的乘积(H=JΩ)。定轴性是指矢量H力图保持指向不变。

(2)进动性:在外力矩作用下,旋转的转子力图使其旋转轴沿最短的路径趋向外力矩的作用方向。图2中陀螺仪转子在重力G作用下不从支点掉下,而以角速度w绕垂线不断转动,这就是进动。进动角速度w=M/H,其中M为外加力矩,这里指重力产生的力矩。干扰力矩引起转子的进动角速度称为陀螺的漂移率,单位为度/时,是衡量陀螺仪性能的主要指标。

分类

按照转子转动的自由度分成双自由度陀螺仪(也称三自由度陀螺仪)和单自由度陀螺仪(也称二自由度陀螺仪)。前者用于测定飞行器的姿态角,后者用于测定姿态角速度,因此常称单自由度陀螺仪为速率陀螺仪。但通常多按陀螺仪中所采用的支承方式分类。

滚珠轴承自由陀螺仪

它是经典的陀螺仪。利用滚珠轴承支承是应用最早、最广泛的支承方式。滚珠轴承靠直接接触,摩擦力矩大,陀螺仪的精度不高,漂移率为每小时几度,但工作可靠,迄今还用在精度要求不高的场合。一个自由转子陀螺仪(双自由度陀螺仪)靠内环轴和外环轴角度传感元件可以测量两个姿态角。

液浮陀螺仪

又称浮子陀螺。内框架(内环)和转子形成密封球形或圆柱形的浮子组件。转子在浮子组件内高速旋转,在浮子组件与壳体间充以浮液,用以产生所需要的浮力和阻尼。浮力与浮子组件的重量相等者,称为全浮陀螺;浮力小于浮子组件重量者称为半浮陀螺。由于利用浮力支承,摩擦力矩减小,陀螺仪的精度较高,但因不能定位仍有摩擦存在。为弥补这一不足,通常在液浮的基础上增加磁悬浮,即由浮液承担浮子组件的重量,而用磁场形成的推力使浮子组件悬浮在中心位置。此外,还可利用高速旋转的转子与内框架之间所形成的动压气膜支承转子,这种方式称为动压气浮支承。现代高精度的单自由度液浮陀螺常是液浮、磁浮和动压气浮并用的三浮陀螺仪。这种陀螺仪比滚珠轴承陀螺仪的精度高,漂移率为0.01度/时。但液浮陀螺仪要求较高的加工精度、严格的装配、精确的温控,因而成本较高。

静电陀螺仪

又称电浮陀螺。在金属球形空心转子的周围装有均匀分布的高压电极,对转子形成静电场,用静电力支承高速旋转的转子。这种方式属于球形支承,转子不仅能绕自转轴旋转,同时也能绕垂直于自转轴的任何方向转动,故属自由转子陀螺仪类型。静电场仅有吸力,转子离电极越近吸力就越大,这就使转子处于不稳定状态。用一套支承电路改变转子所受的力,可使转子保持在中心位置。静电陀螺仪采用非接触支承,不存在摩擦,所以精度很高,漂移率低达10-3~10-5 度/时。它不能承受较大的冲击和振动。它的缺点是结构和制造工艺复杂,成本较高。

挠性陀螺仪

转子装在弹性支承装置上的陀螺仪。在挠性陀螺仪中应用较广的是动力调谐挠性陀螺仪。它由内挠性杆、外挠性杆、平衡环、转子、驱动轴和电机等组成。它靠平衡环扭摆运动时产生的动力反作用力矩(陀螺力矩)来平衡挠性杆支承产生的弹性力矩,从而使转子成为一个无约束的自由转子,这种平衡就是调谐。挠性陀螺仪是60年代迅速发展起来的惯性元件,它因结构简单、精度高(与液浮陀螺相近)、成本低,在飞机和导弹上得到了广泛应用。

激光陀螺仪

它的结构原理与上面几种陀螺仪完全不同。激光陀螺实际上是一种环形激光器,没有高速旋转的机械转子,但它利用激光技术测量物体相对于惯性空间的角速度,具有速率陀螺仪的功能。激光陀螺仪的结构和工作是:用热膨胀系数极小的材料制成三角形空腔。在空腔的各顶点分别安装三块反射镜,形成闭合光路。腔体被抽成真空,充以氦氖气,并装设电极,形成激光发生器。激光发生器产生两束射向相反的激光。当环形激光器处于静止状态时,两束激光绕行一周的光程相等,因而频率相同,两个频率之差(频差)为零,干涉条纹为零。当环形激光器绕垂直于闭合光路平面的轴转动时,与转动方向一致的那束光的光程延长,波长增大,频率降低;另一束光则相反,因而出现频差,形成干涉条纹。单位时间的干涉条纹数正比于转动角速度。激光陀螺的漂移率低达0.1~0.01度/时,可靠性高,不受线加速度等的影响,已在飞行器的惯性导航中得到应用,是很有发展前途的新型陀螺仪。

处在研制过程中的光导纤维陀螺仪正逐渐成为实用的仪表。其他新型原理的陀螺仪,如核子共振陀螺仪等,还处在研究阶段。