[拼音]:guangpin celiang

[外文]:optical frequency measurement

对可见光和激光的绝对频率测量。绝对频率测量是指直接以铯原子基准频率为依据的频率测量。光在真空中的波长λ和频率ν的乘积等于它在真空中的传播速度c,即

λν=c=299792458 (m/s)

频率测量的不确定度已可达到比长度测量的不确定度小3~4个数量级。真空的不完全、衍射效应和光反射、透射镜的不平度等也会给光的真空中波长的测量带来附加的不确定度。因此,利用上式通过光频测量来求得光在真空中的波长,比直接测量光在真空中的波长更为准确。1983年10月,第十七届国际计量大会通过了米的新定义:“米是光在真空中在 1/299792458秒的时间间隔内的行程的长度”,并提出可以分别采用由甲烷(3.39微米)、碘(633 纳米)、碘(612纳米)、碘(576纳米)、碘(515 纳米)等几条分子吸收谱线稳频的激光波长来复现米。这样,光频测量就成为复现新的米定义的手段。此外,光频测量还有助于在红外光区和可见光区建立频率标准。

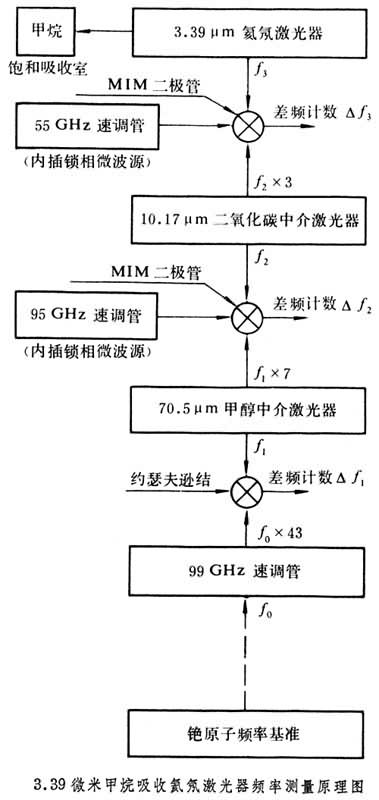

光的频率比铯原子基准频率高4个数量级左右,它们之间很难直接进行比较,因此光频测量的一般方法是:采用由中介激光器(如甲醇激光器、二氧化碳激光器、色心激光器等)、内插锁相微波源和非线性谐波混频器(如肖特基二极管、约瑟夫逊结、金属-氧化物-金属二极管、非线性光学晶体等)组成的频率链,将铯原子基准频率逐级倍频到红外和可见光区,然后通过差频计数的方法来求得光的频率。例如,对3.39微米甲烷吸收稳频的氦氖激光器进行频率测量时(见图),其测量不确定度为3×10-11。已知f0、测出墹f1、墹f2和墹f3后,即可求得f3。

过去,由于在可见光区直接测频的不确定度较大,有人采用外差方法把红外激光的波长转换到可见光区,然后用伺服激光干涉仪通过测波长比的方法来求出它的频率。后来,又有人探索利用聚焦激光和圆轨道中电子的相互作用原理,把微波频率一步倍频到可见光区,以取代多级倍频链。